紀年銘の刻まれた銅鏡は全国でも十数例しか発見されていない。そのうちの一枚は、兵庫県宝塚市の安倉高塚古墳(あくらたかつかこふん)から出土した。貴重な銅鏡が出土した古墳である。自ずと期待は高まる・・・。宝塚駅から南東へ約3km、武庫川東岸の住宅街の路地に、珍しい形でその古墳は残っていた・・・。

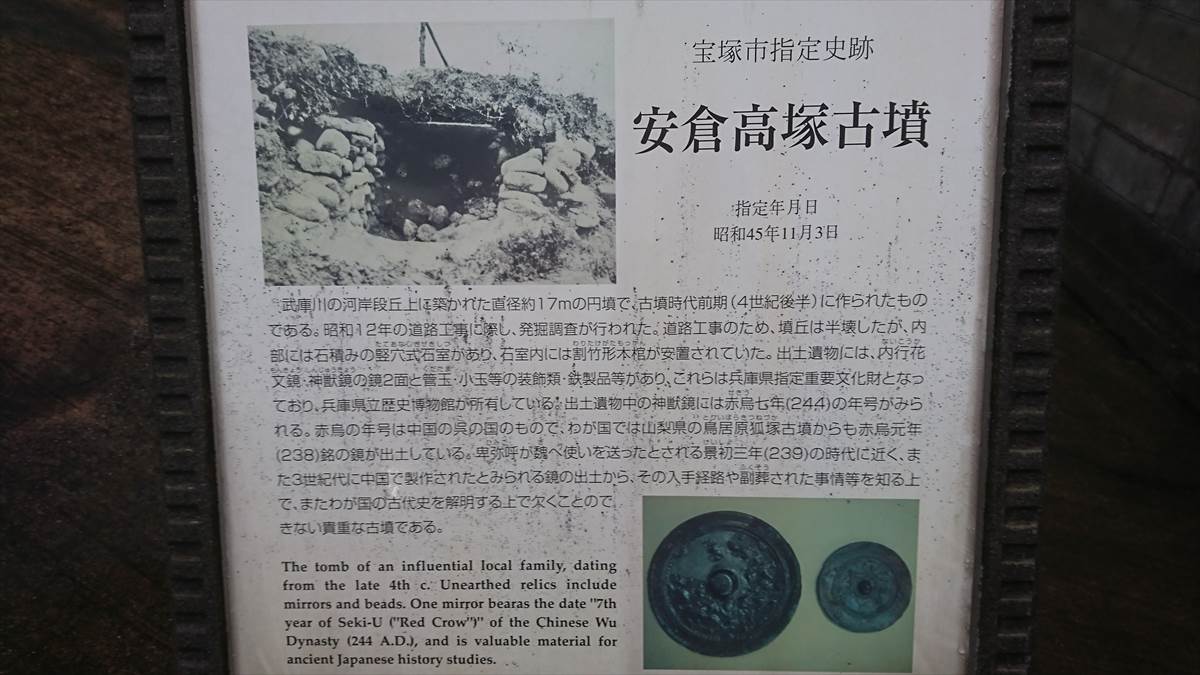

もしかしてこれか?石垣のようにも見える”らしき”ものが見えた。見事なまでに真っ二つに割られた姿である。墳丘面がコンクリートで、断面が葺石風に石が貼られている。

安倉高塚古墳

古墳時代前期の築造とはいえ、この規模の小円墳はそう珍しいものではない。ここまでして残されたのは、赤烏7年銘の神獣鏡が出土したからだ。貴重な古墳として保存されることになったのだろう。しかし、道路は造らねばならない。その結果、半分だけ残されることになったと想像できる。まさに、開発と保存の議論を象徴するような姿だ。

中央部に、祠のようなものが作られているが、これが、竪穴式石室のあった場所のようである。古墳の説明板の奥に巨石が見える。規模からして、石室に使われたようには思えないが、古墳に関係があるのか?

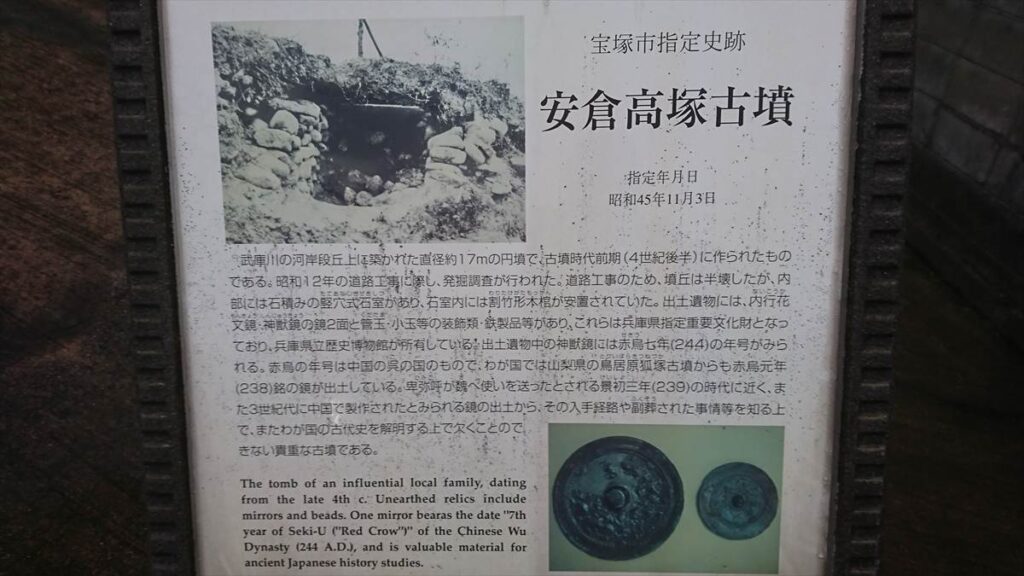

4世紀に造られた古墳から、西暦244年製の銅鏡が出土したのだから、そこには約100年以上の時間差がある。この鏡が中国で作られたものだとすれば、安倉高塚古墳の被葬者はどのようにしてこの鏡を手に入れたのだろうか。しかも、卑弥呼が遣いを送った魏ではなく呉の鏡だ!

三国時代の戦乱を逃れて中国南東部の呉の人々が多く日本に渡ってきたという話もある。「魏略」には、倭人が呉の祖・太伯の血を引いていると語ったと書かれている。邪馬台国の卑弥呼は、魏に遣いを送り「親魏倭王」の印を授かった。呉に遣いを送った倭王がいたとしても不思議ではない。

安倉高塚古墳の被葬者がどのようにして赤烏7年銘の銅鏡を手に入れたかは謎だが、それほど大きくない安倉高塚古墳がここまでして保存されたのは、間違いなくこの銅鏡が出土したからだ。実に面白い。