927年に編纂された延喜式神名帳に「阿波国 美馬郡 天都賀佐毘古神社」と記された神社があります。延喜式神名帳に記された神社は、当時そこに確実に存在し、国から幣帛を受けていた格式のある神社のことです。

天都賀佐毘古神は、古事記にも日本書紀にも登場しません。謎の神様です。

美馬郡は現在、美馬市になっていますが、美馬市には「天都賀佐毘古神社」が二か所に存在します。

その二か所を訪ねてみました。

天都賀佐比古神社(美馬町字轟)

吉野川に架かる美馬中央橋を北に向かって行くと県道12号線にあたります。その三叉路の美馬市美馬町字轟に「天都賀佐比古神社」があります。県道からは一段下がった所にありますので、県道を走っていると見逃すかもしれません。

神社は南向きに建っています。鳥居の横には延喜式内社という石柱が立っています。

神社境内に由緒が書かれた碑が立っていました。

祭神 級長津彦神 級長津姫神

由緒 当社は西暦6世紀以前に創建されたものと思われ、古墳時代後期 美馬郡院のあった大村郷(郡里)一帯の住民及び郡領が崇敬していた神を祭り 風災を鎮め五穀豊穣を祈った由緒ある神社でその神威顕著な所から延喜時代式内社に列せられその後郡里の総氏神として盛大な祭が行われていた古社である

「徳島県神社誌」によると、もともとは、現在地から西へ約200mほどの位置にあり、昔から「轟さん」と呼ばれて崇敬を受けていたそうです。

かなり大きな社地をもつ神社だったようですが、天正年間(1573年-1592年)の長宗我部氏の阿波侵攻の兵火にかかり小社となりました。

「新編美馬郡郷土史」には、「社前20mの田の中に二坪ほどの塚があり天ノ塚という。また、社の西方100mの所に土ノ塚があったが今は見当たらない。」と記されています。

天ノ塚は、おそらく古墳であろう。天塚(あまつか)から神社名がつけられれたのかも・・・。

天都賀佐比古神社から西へ約500mの位置に「段の塚穴」という古墳があります。

「段の塚穴」は、直径約37mの太鼓塚古墳と直径約20mの棚塚古墳の二つの円墳で構成されています。二つとも大型の横穴式石室をもち、石室内も見学できます。6世紀頃の築造と考えられています。

やっぱり神名と古墳になにか関係があるような気がする・・・。

「阿府志」と「阿波国式社略考」は、近くに「あまのかさつか」という塚があることを根拠に、この神社を延喜式内社であるとしています。

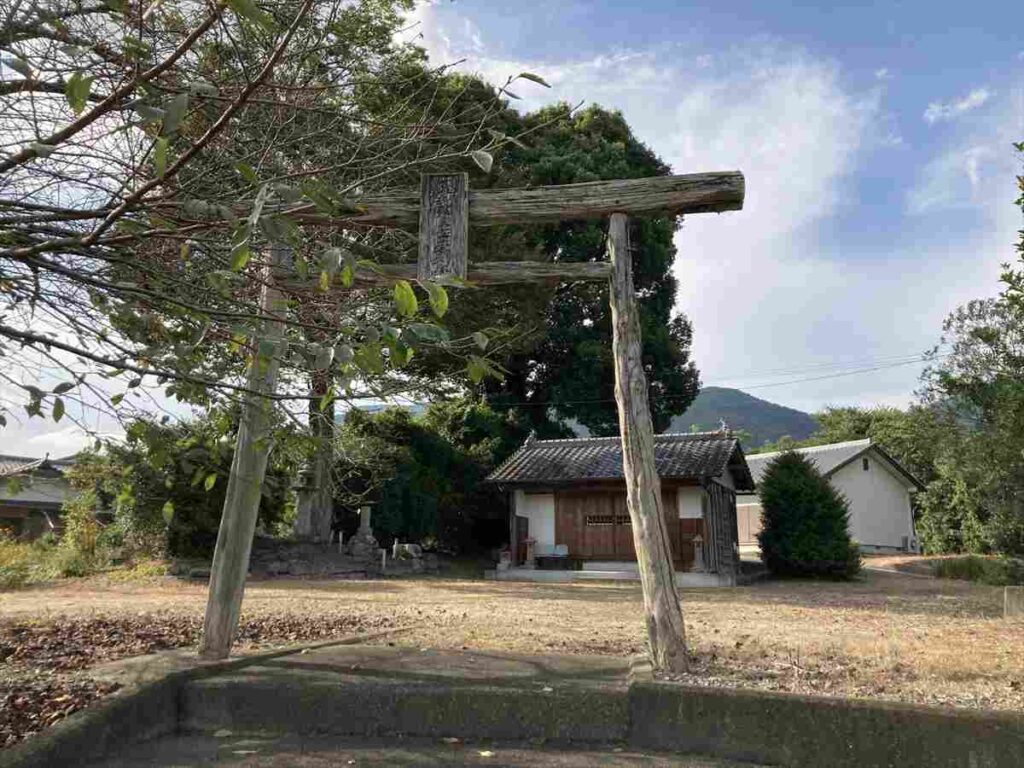

天都賀佐彦神社(美馬町西荒川)

こちらの天都賀佐彦神社は非常にわかりにくいところにあります。

それ故に、何とも趣のある鳥居を見つけたとき、思わず、「これかぁ~」と感嘆の声が洩れました。

「新編美馬郡郷土史」によると、明治以前は「天塚佐彦」と書いていたらしく、祭神を天太玉命であるとしています。

ここで登場!阿波忌部氏の太祖天太玉命・・・。忌部氏と関係があるのか?

この神社のすぐ近くにも、平野古墳、梅塚古墳、荒川古墳の三つの古墳があります。いずれも6世紀後半築造の円墳と考えられています。

「阿波志」は、この神社が延喜式内社であるとしています。根拠は明らかにしていませんが、「社畔に古塚三アリ」と記していることから、やはり、古墳があることを根拠にしているように思います。

祭神の謎に迫る!

轟にある天都賀佐比古神社は、祭神を級長津彦神と級長津姫神としています。

級長津彦神は、古事記や日本書紀に登場する「風の神」です。

「阿波国式社略考」では、轟という地名は風の音に由来するとして、風の神を祀ったのではないかと推理しています。

「式内社の研究」で、志賀剛は、天都賀佐比古は「天乃風彦」であるから風の神を祀っているとしています。

また、神社の前を乗馬のままやほうかむりをして通ると落馬したり投げ出されたりする、吉野川を逆上する船が帆を揚げたまま通ると必ず転覆するという言い伝えがあり、御神体を北向きにしたそうです。

まさに神風・・・。風の神様の前を通るから神風がふいたのか、それとも、神風が吹くから風の神が祀られたのか?

一方、西荒川にある天都賀佐彦神社は、天太玉命を祭神としています。

吉野川を挟んで美馬町の対岸のつるぎ町吉良には、延喜式内社の忌部神社の論社である御所神社があります。

阿波忌部氏の直系の三木家は、現在でも、天皇家の儀礼である践祚大嘗祭に、麁服(あらたえ)という麻で織った布を献上しています。天日鷲命を祖神とする阿波忌部は、美馬市(旧美馬郡)の東部及び吉野川市(旧麻植郡)に居住し、麻や木綿などを植え、衣を織る農工技術者の集団であったと考えられています。

そうなると、この地域で忌部氏の太祖の天太玉命が祀られていても不思議ではありません。

ちょっと変わった説として、「阿波国式社略考」では、美馬郡の延喜式内社の建神社(たけのかみのやしろ)を挙げ、建神とは倭建命(やまとたけるのみこと)のことで、御子の建貝児王(たけかいごのみこ)を祀っているのではないかという説も載せています。

建貝児王祭神説は、さすがに無理があるように思う・・・。

まとめ

脇町西部から美馬町にかけての河岸段丘上には、6世紀後半に築造された直径約10mから20m程の円墳が数多く存在しています。

天津賀佐比古神社に祀られている神様は、それらの古墳を神格化したものではなかったかと思うのです。

延喜式内社として列せられたのは、神社由緒にある社勢や段の塚穴古墳に近いことなどから、轟の天津賀佐比古神社であろうと考えます。轟の地名から察すると、地面がとどろくほど風が山から吹き下ろすことがあったのでしょう。それが、神風伝説を生み、やがて、風の神様が祀られてるようになったのかもしれません。

【参考文献】

★阿波学会研究紀要郷土研究発表会紀要第28号「貞光町と阿波忌部氏について」(1982年発行)

★徳島県神社誌

★新編美馬郡郷土史 美馬町郡里

★阿波国式社略考

★式内社の研究 志賀剛著