マラソンをしながら、ピクニック気分で景色や観光地を楽しむのがマラニック。

神社や古墳は、道幅が狭くて車では行きにくかったり、また、駐車スペースがなかったりということがよくあります。

史跡巡りをしながらのランニングは、そんな心配もなし!

今回は、徳島市の中心部、城山周辺の史跡を巡りっての約15kmのマラニックです。

出発地点は、例のごとく徳島市南田宮にある「徳島天然温泉あらたえの湯」です。

出発点~城山 約2km

あらたえの湯を出て、東へ向いて走り、吉野本町交差点を右に曲がって城山へと向かいます。

しばらく走っていると、右手に、貞観年間(859年-877年)創建の「萬福寺」が見えてきます。

境内には、井原西鶴の「好色五代女」のモデルとなった八百屋お七の霊を慰めるために相手の吉三が建立した「お七地蔵」があったと伝えられています。

八百屋お七は、火事で出会った恋する人に、もう一度火事になれば会えると思い、江戸の町に火をつけて処刑されたとされる少女・・・なぜここに・・・。

少し行くと、大きな鳥居が見えてきます。

八幡神社です。藩主崇敬の神社で、交差点を挟んで東へまっすぐ伸びる道がかつての馬場で、明治初期まで祭礼の日に競馬が行われていたそうです。

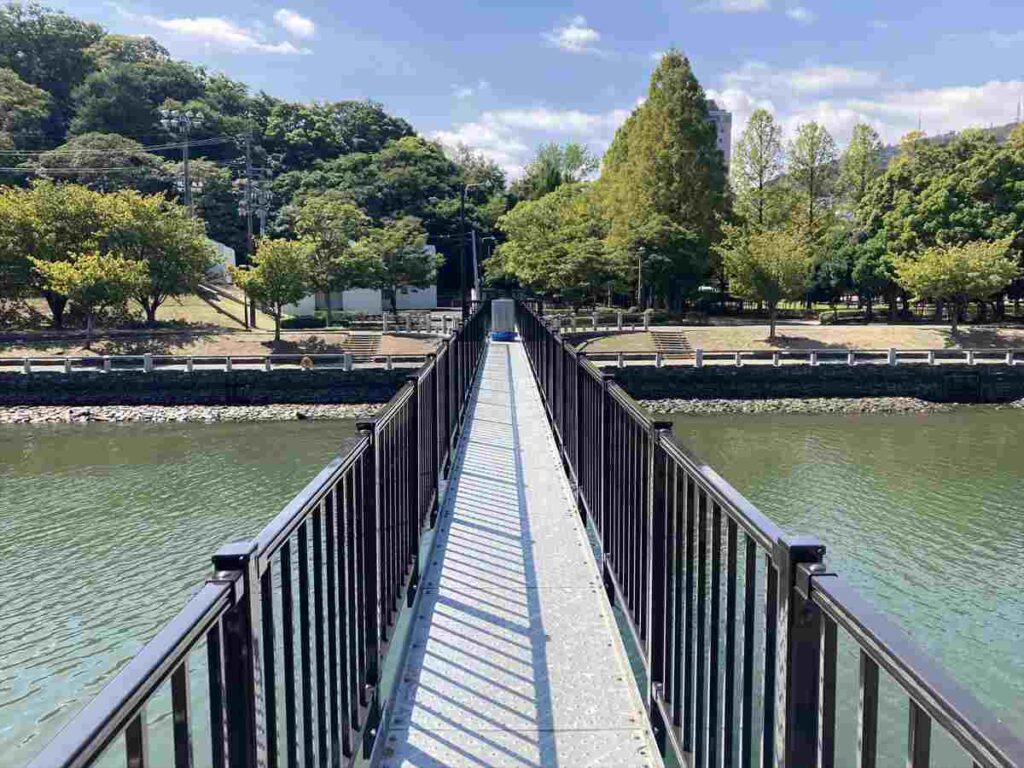

助任川まできたら左折して緑地公園となっている北岸を走ります。途中で助任川にかかる水道橋を渡って城山へと向かいます。

渡ったところから時計回りに城山を一周してみます。城山を周回できるように遊歩道が整備されています。1周は約1.5kmです。しばらく走ると城山の東山麓の岩肌に残る「海触痕(かいしょくこん)」を見ることができます。6000年~5000年前はこの辺りが海であったことを示す証拠です。

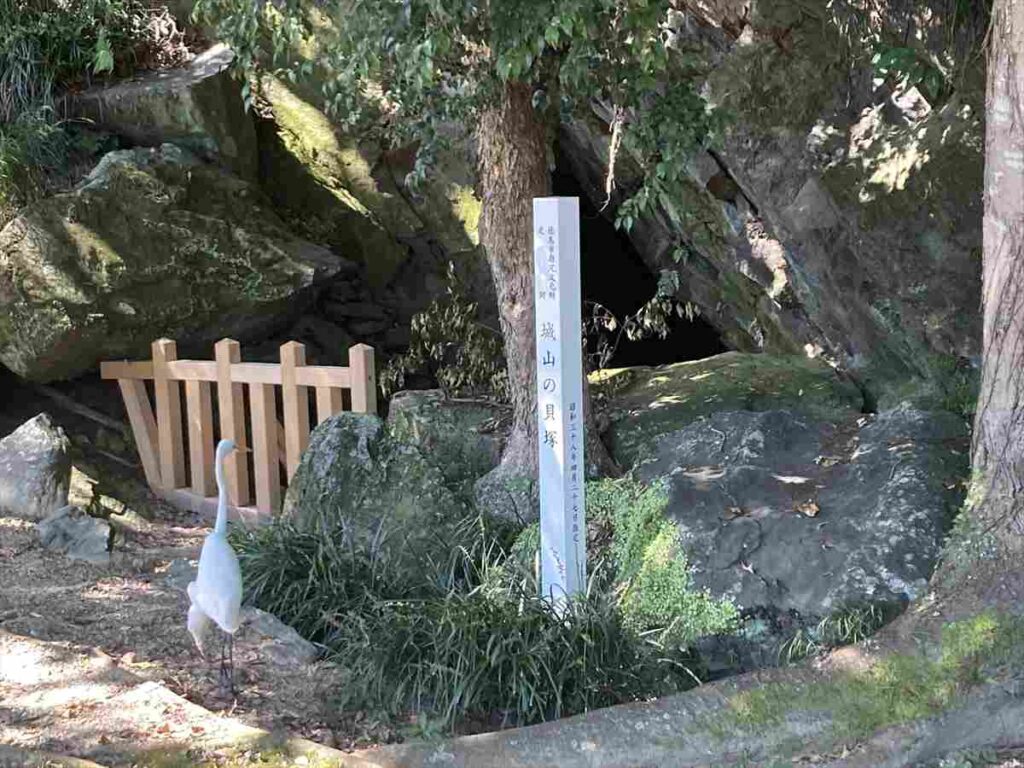

城山の東南麓には、約4000年前から約2300年前の岩陰・洞窟遺跡の「城山貝塚」があります。大正11年(1922年)に鳥居龍蔵博士らによって発掘調査が行われています。

城山は、かつて徳島藩主蜂須賀家の居城である徳島城がありました。現在、天守は残っていませんが、石垣が残っていて、タイムスリップしたような感覚で走ることができます。

城山は、公園整備されており、公園内には「徳島市立徳島城博物館」があります。今日は、ランニング途中なのでスルーします。

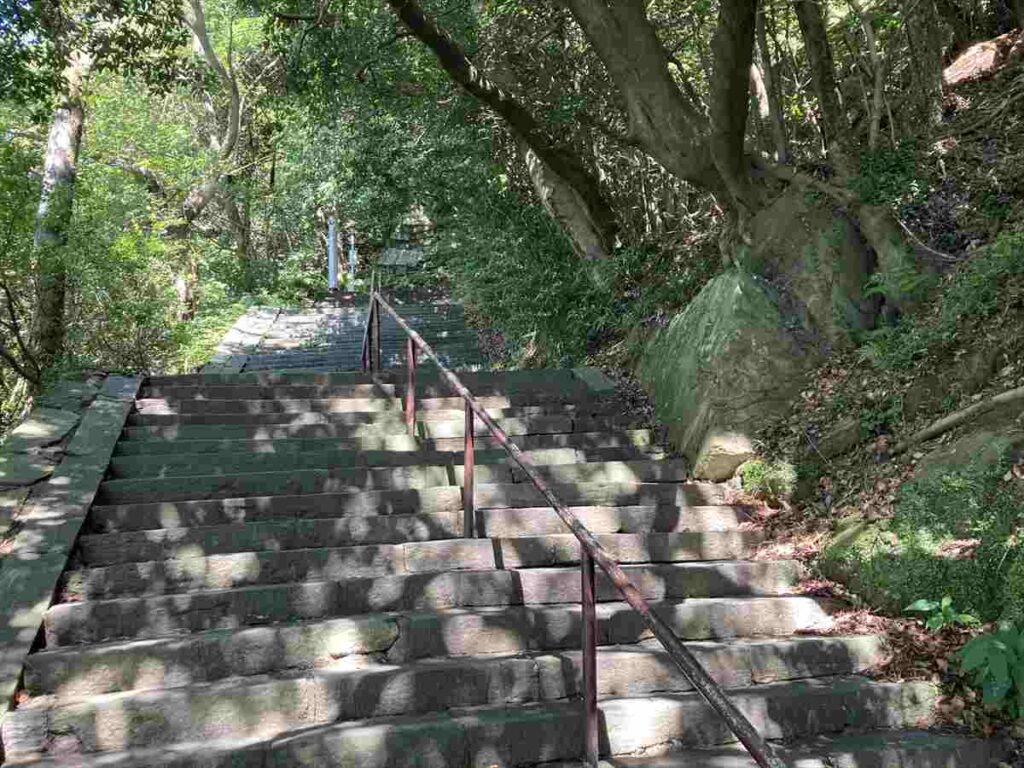

いよいよ城山山頂へ向かいます。城山への登山口は、数か所ありますが、今日は、徳島城博物館の裏にある登山道を登って行きます。

急な階段を走って登って行きます。約200段ぐらい登ると、「東二の丸跡」があります。平に少し開けていて、かつてここに天守がありました。

山城の天守って山の頂上にあるものだが・・・徳島城の天守は、頂上から一段下がったところにあったんだ・・・。

さらに約100段上がると、城山の頂上につきます。標高61mの城山の頂上には「本丸」がありました。結構な広さがあります。眉山や淡路島がきれいに見えるはずですが、残念なことに、木々にさえぎられて、景色は見えませんでした。

何にもないだけに、景色でも楽しめれば、もっと人が登ってくるかもしれない・・・。徳島市市街が一望できるので人気スポットになるかも・・・。

本丸跡の一角に祠のようなものがありました。

清玄坊神社と呼ばれている祠です。蜂須賀氏が徳島城を築城する際に付近の寺社に移転を命じましたが、清玄坊だけは頑として応じませんでした。清玄坊は蜂須賀氏によって謀殺され、その後、蜂須賀氏に変事が続いたため、清玄坊の祟りに違いないと、石碑を立て末代まで供養すると誓ったところ変事はピタリとおさまったそうです。

丁寧にお参りして下山することにしました。同じ道を降りるのもつまらないので、西の丸の方へ降りることにしました。こちらも急な階段でした。

公園まで下りると、SL機関車がありました。

かつて大正12年から徳島の町を走っていた「8620形式蒸気機関車」です。

大ヒットしたアニメ「鬼滅の刃」の劇場版アニメの「無限列車編」の蒸気機関車と同型機関車です。制作したユーフォ―テーブルの社長さんが徳島県出身で、この機関車がモデルではといわれています。

再び時計回りに城山の麓を巡って走ります。

しばらく走ると、何やら怪しげな木の根が見えてきます。

「竜王さんのクス」とよばれている古木です。このクスノキから西へ100m程のところに「竜王神社」があったことからそう呼ばれていたそうです。

竜王神社は、天石戸別豊玉比賣命を祀っていたとされている・・・。蜂須賀氏が徳島城築城の際に、寺社は移転させられたはず・・・。そのために移転に反対する清玄坊を謀殺までした・・・なぜ、城内に竜王神社が残されていたのか?

城山を周回して、県道30号線に戻り、眉山山麓の春日神社へ向かいます。

城山~春日神社 約1km

新町川を渡って眉山山麓に近づくにしたがってやたらお寺が多くなります。この辺りは「寺町」と呼ばれ、天正13年(1585年)阿波に入国した蜂須賀家政が、城下町建設にあたり、寺社を勝瑞や旧領地からここに集めたので至る所にお寺や神社があります。

城下町に寺社を集め寺町をつくるのは、信仰が厚いのではなく、有事の際に兵士の屯集に利用するためだったらしい・・・。長閑な雰囲気の今からはちょっと想像しがたい・・・。

春日神社も寺町にあります。境内には、「滝の焼餅」という薄く焼いたお餅がおいしいお店があります。

春日神社の境内には「天石戸別豊玉比賣神社」があります。天石戸別豊玉比賣は城山の竜王神社に祀られていましたが、徳島城解体の際に、移転を余儀なくされ、蜂須賀家政を祀る国瑞彦神社に合祀されました。その後、春日神社境内に天石戸別豊玉比賣神社が建てられたそうです。

春日神社のすぐ近くに「錦龍水(きんりょうすい)」という眉山からの湧水があります。ボタンを押すと冷たい水が流れてきます。頭と顔を洗ってリフレッシュです。

春日神社~忌部神社 約2km

春日神社から眉山の麓を南へ走ります。すぐに、菅原道真を祀る「天神社」が見えてきます。大きな赤い鳥居が目を惹きます。

さらに、南へ走ると、「瑞巌寺」というお寺があります。お寺の門をくぐるとすぐに「掃溜地蔵」と書かれたお堂があります。掃溜地蔵は、城山山頂にあった清玄坊神社に祀られていた清玄坊の菩提を弔うために息子の範月が刻んだ石地蔵だと言われています。

瑞巌寺を出てすぐの角を右手に曲がると「モラエス通り」と名付けられた通りがあります。モラエスは、明治初期にポルトガル総領事を務めた人物で、徳島で最期を迎えました。モラエスの住んだ伊賀町の細い路地がモラエスを偲んで「モラエス通り」と名付けられました。

モラエス通りを走っていきます。すると、「富田八幡神社」の大きな鳥居が右手に見えます。

富田八幡神社の隣には、蜂須賀家政を祀る「国瑞彦神社(くにたまひこじんじゃ)」があります。

さらに、モラエス通りを南へと走ると、勢見山が見えてきます。勢見山には、金毘羅神社と忌部神社がります。金毘羅神社の鳥居の横にある常夜灯の大きさに驚きます。

金毘羅神社の社殿の裏にまわると、急な階段があり、階段を登ったところに忌部神社があります。

今回のマラニック、急な階段が多く、ここまで走行距離はそれほどでもないが、ももはすでにパンパン・・・。

忌部神社の創建にはいろいろと紆余曲折があります。長くなるのでここでは省きます。忌部神社から山を下って、あとは徳島県庁経由でゴールへと向かいます。

忌部神社~県庁~ゴール 約7km

徳島県庁は、新町川沿いにありますが、県庁の対岸にヨットがたくさん係留されています。川沿いをずっと走れるので、いい風が吹いてきます。ヨットに名付けられた名前が様々で、それを見ながら走るのも面白いです。

新町川と助任川の合流地点から助任川の岸辺を走ります。助任川の川岸には藩政時代に植えられた松並木が残っています。この辺り、誰もいないので気持ちよく走れます。

助任川と大岡川の合流地点に広い空き地があります。空き地の向こうに城山と眉山が見えます。この空き地は、かつて徳島動物園のあった場所で、子どもの頃に遠足などでよく訪れました。「懐かしいなあ~」と思いながら大岡川の川岸へと走っていきます。

大岡川の川岸にも藩政時代の松並木が残っています。車では通れないため、マラニックならではの味わいです。

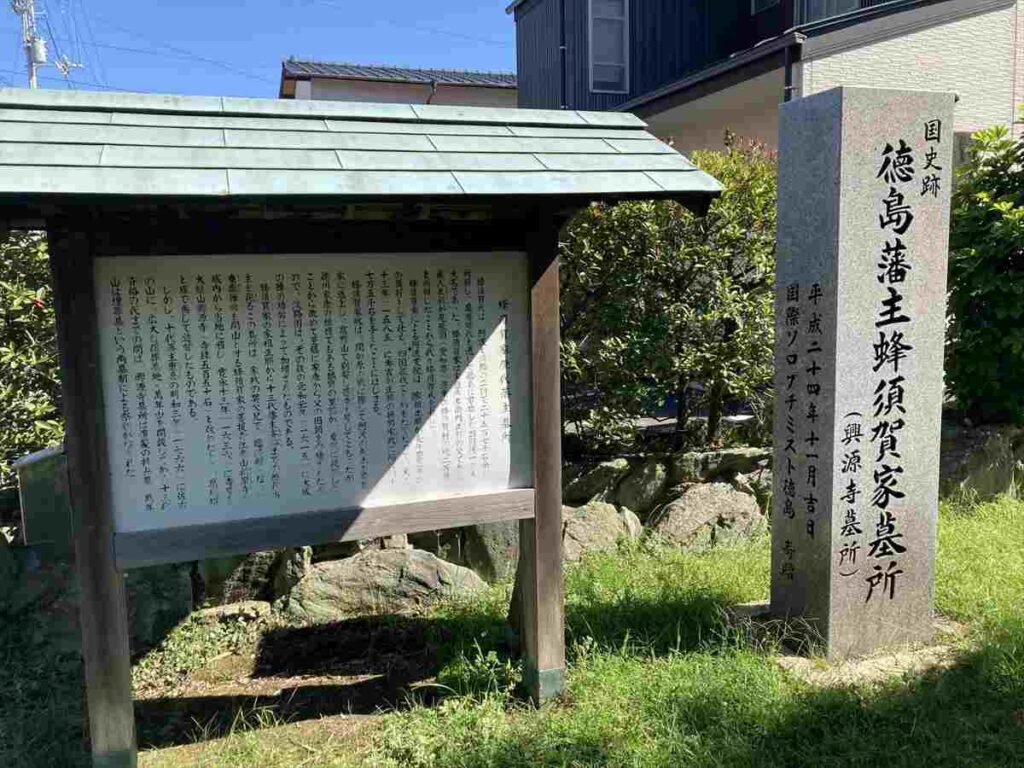

大岡川の川岸を走ったら、徳島大学の横を通り過ぎ、国道11号線を横切って、蜂須賀墓所のある興源寺へと向かいます。興源寺は天正14年(1586年)に蜂須賀家政が寺を創建し、二代藩主忠英が名前を興源寺と改めました。墓所には、歴代藩主のお墓があります。

初めて訪れましたが、なかなかの規模で見ごたえがありました。それぞれの藩主のお墓の横に解説が書かれており、全部のお墓を廻って解説を読んでいると、思わぬ時間が経っていました。

蜂須賀墓所を後にして、ゴール地点のあらたえの湯へ向かいます。ゴール後は、いつものように、疲れた体を温泉とサウナで癒しました。

まとめ

今回、城山の周回を含めて約15kmのマラニックでした。前半は階段が多く、ももがパンパンになりましたが、後半は、風情のある川岸を心地よい風を受けながら気持ちよく走ることができました。