かつて、阿波国には、粟国と長国の2国があり、それぞれにヤマト王権から国造が任命されていた。今回は、古代あわの国の一つである長国の謎に迫りたい。

長国造、韓背足尼とは?

先代旧事本紀第十巻国造本紀には、「粟国 軽嶋豊明朝御世。高皇産霊尊九世孫千波足尼定賜国造」「長国 志賀高穴穂宮御世。観松彦色止命九世孫韓背足尼定賜国造」とあり、阿波国には、粟国と長国の2国があり、それぞれ国造がヤマト王権によって任命されています。

長国は吉野川南方とされ、長国の範囲は、現在の海部・那賀・勝浦・阿南・小松島・佐那河内・徳島市南部の一部と考えられています。

志賀高穴穂宮は第12代景行天皇、第13代成務天皇、第14代仲哀天皇の宮である。なかでも、古事記に、第13代成務天皇が「近江志賀の高穴穂宮に居して天下を治める」と記されているので、韓背足尼が長国造を賜ったのは、成務天皇であると考えられる。とすれば4世紀中頃か?

当時、この地域を支配していた地方首長は観松彦色止命の九世孫の韓背足尼(からせのすくね)という人物です。韓背足尼はその祖である「御間都比古色止命」を、現在の佐那河内村に氏神として祀りました。それが延喜式内小社の御間都比古神社です。韓背足尼は現在の佐那河内村に居を定めて稲作や漁法を教えたと伝えられています。

観松彦色止命を観松彦香殖稲命とし第五代孝昭和天皇とする説もあるが、これは違うと思う。

なぜなら、阿南市長生町にある延喜式内小社の八桙神社の神社由緒は、大己貴命を祭神とし、長国の祖は大己貴命であるとしている。また、「古代豪族系図集覧」には、大国主命の系譜に観松彦伊呂止命の名がある。このことから観松彦色止命とその子孫の韓背足尼は大国主命を祖とすると考えられるからである。

つまり、長国一帯を支配していた地方豪族は大国主命を祖とする出雲系豪族であり、韓背足尼の代にヤマト王権に帰順し、国造に任ぜられたのだ。

出雲大社に匹敵!八桙神社の巨大鳥居の意味するものは?

八桙神社は、徳島県阿南市長生町宮内にあります。江戸時代に書かれた阿府志には、「宮内村は古の神領であり、上古の鳥居跡あり地中に埋まる。一丈五尺廻り(約4.5m)二中の間二十間(約36m)」と記されています。また、平成3年に八桙神社を当時の皇太子殿下が行啓されています。

八桙神社は、徳島県阿南市長生町宮内にあります。江戸時代に書かれた阿府志には、「宮内村は古の神領であり、上古の鳥居跡あり地中に埋まる。一丈五尺廻り(約4.5m)二中の間二十間(約36m)」と記されています。また、平成3年に八桙神社を当時の皇太子殿下が行啓されています。

柱の間が36m!本当か?本当だとすれば、信じられないほどの大鳥居が存在したことになる。ぜひ、発掘してほしいが・・・。さらに、皇太子殿下が訪れるなんて、どんな秘密があるんだ?

粟国と長国の2つの神社。朝廷が厚遇した理由は?

長国の範囲とされる徳島市勝占町中山にも大己貴命を祀る延喜式内小社勝占神社があります。境内案内板には、古来付近一帯は海であって出雲系海人の豪族が支配しその大祖神である大己貴命を海に突き出た中山の東端に祀ったとあります。

徳島県神社誌によると、勝占神社はかつて正一位杉尾大明神ともよばれていたとある。正一位杉尾大明神といえば、徳島市国府町杉尾山に位置する八倉比売神社である。八倉比売神社の祭神は天照大神だ。粟国に天照大神を祀る正一位八倉比売神社、長国に大国主命を祀る勝占神社。記紀神話では、国を譲り受けた天照大神と譲った大国主命。粟国と長国に朝廷の崇敬をうけた正一位の神社があるのも偶然ではないのかも・・・。「古事記の国譲りは、この地で行われた!」という説があるのもわかる気がする。なにしろ、八倉比売神社の縁起には、天照大神の葬儀委員長が大国主命と書かれているんだから・・・。

延喜式神名帳にみえる大国主命の子たち

八桙神社から那賀川をはさんで直線距離で6.5kmのところに、事代主命を祭る延喜式内小社の事代主神社とされる生夷神社(いくいじんじや)があります。

生夷という名から事代主命が生まれた地であると伝えられています。事代主命は大国主命の子であり、父の国譲りに同意した神です。

延喜式神名帳には、阿波国に事代主神社が二座記されています。徳島県阿波市市場町伊月の事代主神社が比定社となっています。その他には大和国二座とされているだけで、国譲り神話の出雲国には一座もありません。

国譲りの際に、事代主命は、三津之前で釣りをしていたとされ、徳島県鳴門市北灘町には「三津」の地名があります。

また、大国主命のもう一人の子の建御名方命は、徳島県石井町浦庄諏訪の延喜式内小社多祁御奈刀弥神社に祀られています。

建御名方命は国譲りに抵抗したため建御雷命に敗れ「諏訪」に敗走します。多祁御奈刀弥神社はまさにその「諏訪」にあります。さらに、建御名方命の母の沼河比売は、高志国の出身とされていますが、吉野川を挟んで対岸の上板町には「高志」の地名があります。建御名方命は母の故郷に逃れたのです。長野県の諏訪大社は、779年にこの地より移遷されたとの伝説があります。

大己貴命が祀られている勝占神社から東へ2km、徳島県小松島市中田町の小山に延喜式内小社の建島女祖神社(たけしまめおや)があります。

神社由緒には、883年従五位上の埴生女屋神とあり建嶋女祖命下照姫を祭ると記されています。古事記では下照姫は、大国主命と宗像三神の田心姫(たきりびめ)の娘です。

5世紀築造の古墳群が語るもの

長国とされる地域には、古墳時代中期の古墳群が点在しています。韓背足尼が居所とした佐那河内村から東へ約5kmのところに渋野丸山古墳群があります。

最大のものは、全長105mの前方後円墳である渋野丸山古墳で5世紀前半の築造とされています。

また近くの丈六寺の境内には、裏山の丈領古墳から発見された箱式石棺がおかれており朱が確認できます。

古墳時代中期の箱式石棺は勝占神社のすぐ北にある鶴見山古墳群にもみられます。

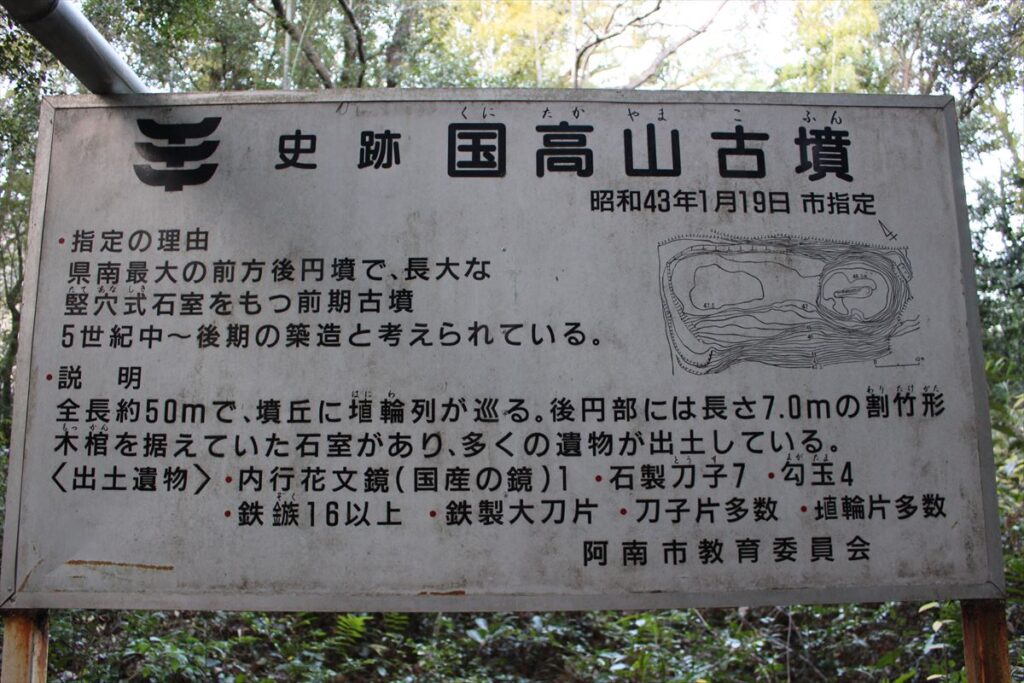

渋野丸山古墳群から那賀川をはさんで南へ15km、阿南市内原町に全長51mの前方後円墳の国高山古墳がある。出土物から4世紀後半の築造と考えられています。

国高山古墳の現地説明板には、「5世紀中~後期の築造と考えられる。」と書かれているが、古墳形状や出土物の調査から、4世紀後半の築造とされる。

まとめ

今回の調査をもとに推理すると・・・。

大国主命を祖とする一族は、徳島県東部の海岸地域を勢力範囲として、クニを治めていた。婚姻等でその勢力を広げ、その勢力範囲は、鳴門市や阿波市まで広がった。しかし、ヤマト王権と連携する勢力に敗れ、次第に勢力範囲を狭めていった。韓背足尼が長国造を賜ったのが4世紀中頃とすると、この頃、ついにヤマト王権に帰順したということになる。4世紀後半の築造とされる全長50mの国高山古墳の被葬者が韓背足尼だったりして・・・。その後の5世紀につくられた渋野丸山古墳は、造り出しをもつなど、5世紀にヤマト王権が畿内に造った大型前方後円墳の影響をかなり受けている。全長100mを超える県内最大の前方後円墳であることからヤマト王権に近しい人物が葬られていると考えられる。さらにその後、長国は、粟国に併合され、奈良時代になると、長国造一族は、那賀郡や勝浦郡の少領としてその名がみられるようになる。

天照大神を祖とするヤマト王権に、大国主命を祖とする長国が抵抗を続けてきたが、5世紀の渋野丸山古墳の築造をもって、完全にその勢力に入ったということか。かつて、徳島県東部を中心として一大勢力を築いた大国主命を祖とする豪族とは誰なのか?謎は残る。そう簡単には、古代史の謎は解けないものだ。