明治期の国学者である小杉榲邨(こすぎ すぎむら)が編纂した「阿波国徴古雑抄」のなかに「城跡記」に海部城(あまき)という城が掲載されています。

海部城の項には

主将 長田別王子より世々国司の城也。今尼木と云当国府中なり。

と記されています。

今回は、かつて代々の国司の居城として存在した海部城について妄想してみました。

長田別王子とはいったい何者?

長田別王子とは、古事記に登場する息長田別命(おきながたわけのみこと)のことだとされています。

古事記と先代旧事本紀に日本武尊(やまとたけるのみこと)の子として登場します。

先代旧事本紀では、阿波君の祖と記されています。

古事記には、その母は、「一妻」と記されているだけで名前は不詳です。

先代旧事紀では、弟橘媛の子に含める写本もありますが、これは間違いだと思います。

つまり、長田別王子については、

- 日本武尊(やまとたけるのみこと)の子

- 阿波君の祖

ということがわかります。

古事記には、息長田別命の系譜が記されています。

息長田別王の子

★杙俣長日子王(くいまたながひこのきみ)

杙俣長日子王の子

★飯野眞黒比賣(いひのまぐろひめ)

★息長眞若中津日賣(おきながまわかなかつひめ)

★弟比賣(おとひめ)

この3人の娘のうち、飯野眞黒比賣は、日本武尊と弟橘媛の子の若建王に嫁いでいます。また、息長眞若中津日賣は、第15代応神天皇に嫁いでいます。

阿波君について

先代旧事本紀には、日本武尊の父である第12代景行天皇には、55人の皇子と26人の皇女がいて、このうち、日本武尊ら5人の皇子と皇女1人は都に残り、あとの50人の皇子と25人の皇女は国県に封じたとあります。

また、次の第13代成務天皇の事績として、古事記に、国郡・県邑を定め、それぞれ国造・県主を置いたことが記されています。

つまり、4世紀頃に成立したヤマト王権は、その支配地を拡大していく過程で、皇子・皇女を支配地域に派遣し、婚姻等により在地豪族との結びつきを深めることで、さらにその支配を確立していったと考えられます。

日本武尊の皇子である息長田別命もヤマト王権の支配を確立するために阿波へ派遣されたのでしょう。

「阿波君の祖」とありますが、阿波君なる氏族はいくら調べても出てきません。

1782年に編纂された「阿府志」の「巻第二十三旧跡部上名東郡」に

尼木 府中村ニアマキト云所アリ昔十二代景行天皇之朝日本武之王子息長田別命ヲ阿波之君二置玉フテ夷之都ニ定賜フ国庁の跡也 尼木は海部城ノ訛也後ニ曽称に永くスミ玉フ椋部又ハ曽称海部ヲ姓トシ玉フ

とあります。

「阿波君ニ置玉フ」から「阿波君」は氏族名ではなく、役職名であることがわかります。阿府志は、これを国司の始まりとしています。その後、長田別命の子孫は、天平宝2年(758年)に豊野真人篠原が都から阿波国司として派遣されるまで代々国司を務めたとあります。

さらに、豊野真人篠原が国司となった後は、息長田別命の子孫は、那賀郡海部の県主となったと記されています。

つまり、日本武尊が活躍した時代を4世紀と仮定すると、息長田別命の子孫は、4世紀から8世紀まで阿波君として阿波国司を務めたことになります。

海部城(あまき)はどこにあったのか?

JR府中(こう)駅の北に、「国府町府中字尼木」の地名があります。おそらく、この辺りが「海部城」と考えられます。

JR府中駅から西へ約1kmほどの所に第16番札所観音寺があります。その西側の観音寺・敷地遺跡から7世紀から10世紀の大量の木簡が出土していることからも古代阿波国の国府がこの辺りにあったことが確実視されています。

息長田別命が本拠地とした海部城の痕跡を探ってみると・・・。

白鳥神社 (しろとりじんじゃ)

JR府中駅から西へ約2kmの名西郡石井町石井字白鳥に「白鳥神社」があります。

「徳島県神社誌」によると、祭神は、日本武尊、応神天皇、素戔嗚命、菅原道真、軻遇突智命、息長田別命となっています。

「社記」は、日本武尊が伊勢で亡くなり白鳥となって昇天したことから、第14代仲哀天皇(※仲哀天皇は日本武尊の子)が、諸国に命じて白鳥を献じ、白鳥宮を建設したことが創建であることを伝えています。阿波君として阿波に派遣された息長田別命も崇敬したとされています。

白鳥神社は、鎌倉時代に阿波守護を務めた佐々木経高も崇敬していたらしい・・・。

延喜式内社「和多津美豊玉比賣神社」

927年に編纂された延喜式神名帳に「阿波国 名東郡 和多津美豊玉比賣神社」が記されています。その候補として、次の3社の豊玉比賣命を祀る神社が挙げられています。

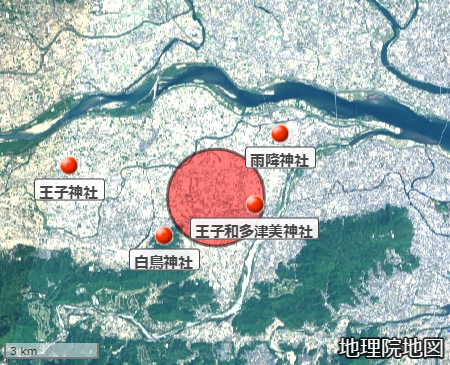

雨降(あまたらし)神社(徳島市不動西町)、王子和多津美神社(徳島市国府町)、王子神社(名西郡石井町)の3社です。

この3社のうち、王子和多津美神社と王子神社の「王子」は、日本武尊の皇子である息長田別命を表しているのではないかと思うのです。

さらに、雨降神社は、「あまたらし」と珍しい読み方をしますが、

日本武尊の父の第12代景行天皇の名は、

「大帯日子淤斯呂和氣天皇(おおたらしひこおしろわけすめらのみこと)」

日本武尊の兄弟で第13代成務天皇は、

「若帯日子天皇(わかたらしひこすめらのみこと)」

日本武尊の子で第14代仲哀天皇は、

「帯中日子天皇(たらしなかつひこすめらのみこと)」

第14代仲哀天皇の皇后である神功皇后は、

「息長帯姫大神(おきながたらしひめのみこと)」

といいます。

日本武尊の関係者の多くに「たらし」がついている・・・。

雨降神社で豊玉比賣命は雨乞の神様として祀られてきたため、この字をあてていますが、本来は、「天帯(あまたらし)」ではないかと思うのです。

白鳥神社と雨降神社、王子神社、王子和多津美神社に囲まれた地域が息長田別命の本拠地であったと考えられるのです。

阿波君として阿波国に派遣された息長田別命は、海部城を拠点とし、南の山側の白鳥神社に父である日本武尊を祀るとともに、東の海側の雨降神社と王子和多津美神社、そして西の王子神社に豊玉比賣命を祀り、守護神としたのではないでしょうか。

豊玉比賣命は、海神大綿津見神(おおわだつみのかみ)の娘です。「帯(たらし)」は海人族を表しているという説もあります。

古代の海岸線はもっと内陸まで入り込んでいました。王子神社のある所は、標高10mほどの微高地で、吉野川氾濫の際には、人々が水害の逃れて避難してきたと言われています。

おそらく、雨降神社、王子和多津美神社、王子神社の3社は、海に近いところにあったと思われます。息長田別命が海人族であったとすれば、海に面した三方に海の神豊玉比賣命を祀るのは何ら不思議なことではありません。

息長田別命の陵墓か?

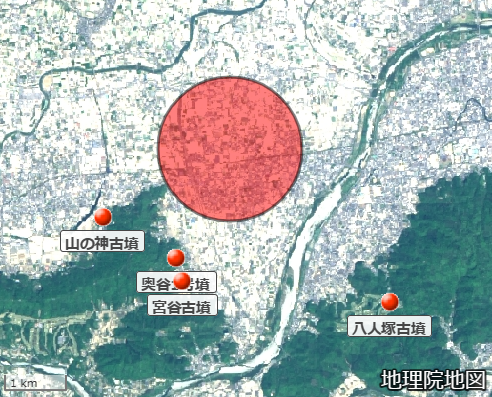

海部城の南側にある気延山は約200基以上の古墳が存在するといわれている古墳の密集地帯です。

気延山周辺で、息長田別命が活躍したと思われる4世紀頃の古墳を挙げてみると、

宮谷古墳

全長37.5mの前方後円墳で、3世紀末から4世紀初頭の築造と考えられています。三角縁神獣鏡が出土しています。

奥谷1号墳

全長約50mの前方後方墳で、4世紀末の築造と考えられています。

山の神古墳

全長約56mの前方後円墳で、4世紀後半の築造と考えられています。全国で70例ほどしかない筒形銅器が出土しています。

この中で最も可能性が高いのは、白鳥神社にもほど近い山の神古墳だと思われます。

まとめ

日本武尊の子の息長田別命が本拠地とした海部城についていろいろと妄想してみました。

阿波君としてヤマト王権から派遣された息長田別命の子孫は、天平宝2年(758年)に豊野真人篠原が都から阿波国司として派遣されるまで代々国司を務めましたが、その後は、那賀郡の県主となり海部姓を名乗るようになりました。

約400年も代々阿波君を務めたというものの、勢力範囲はそれほど広くはなかったと考えています。

山の神古墳と同時期の古墳は、吉野川を挟んだ鳴門・板野地域にもたくさんあります。山の神古墳よりも大きい全長63.8mの前方後円墳の愛宕山古墳(板野町)や刳抜式舟形石棺が出土した全長54mの大代古墳も4世紀後半から末の築造だと考えられています。

妄想ついでに・・・。

隋書に、開皇20年(600年)に、「倭王 姓阿毎 字多利思比孤、號阿輩雛彌」が遣いを送ってきたと記されています。いわゆる遣隋使のことで、多利思比孤(たりしひこ)なる人物は聖徳太子ではないかといわれています。

これ、読み方によっては、姓の「阿毎」は「あま」、號の「阿輩雛彌」って「あわきみ」とも読める・・・。あわきみのあまたらしひこ!聖徳太子が「あまたらしひこ」・・・そんなわけ・・・。

-1-160x90.jpg)

-3-120x68.jpg)