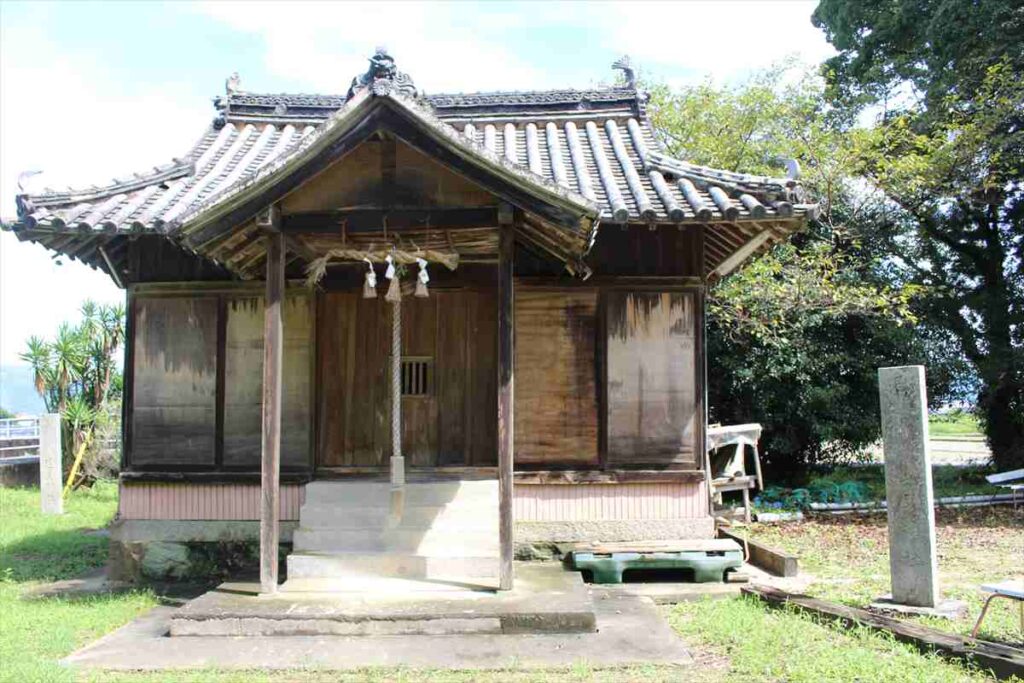

徳島県鳴門市池谷、県道12号線沿いに、宝幢寺というお寺があります。瓦屋根がとても立派な本堂が目印です。この境内に、宝幢寺古墳があります。

宝幢寺古墳は、全長47mの前方後円墳です。後円部直径約27m、前方部直径約17mです。境内に入って右手に進むと、案内標示があります。奥の墓地へと小山を上ると、宝幢寺古墳が見えてきます。

標高30mほどの尾根の地形を利用して造られています。写真では、全体の形状がわかりにくく感じますが、実際に見ると、墳丘の形状がよくわかります。後円部頂には、江戸時代に立てられた3基の石塔が建っており、歴代住職の墓と伝えられています。真ん中の石塔の下に結晶片岩らしきものが見えますが、石室との関係はわかりません。

ちなみに、ここを訪れるのは2回目です。前回は夏に訪れたので、草が生い茂り、何のことやらわかりませんでした。しかもここに至るまでも、蛇に出会わないように草むらを猛ダッシュしてきました。古墳巡りは、やはり冬に限ります。寒いけど・・・。

古墳は阿波国北方を支配した豪族の墓所で池谷字勝明寺谷に勝明谷寺と称する氏寺は豪族の菩提寺として7世紀の開基と伝えられ本堂に行基菩薩作の地蔵菩薩と方丈に浄澄作の薬師如来を本尊として祀られしが鎌倉時代の初期雷火の災禍で奉絶するに至る。寛永15年継宥上人が地蔵菩薩の霊感を得て西隣の現在地に建立し寺名を宝幢寺とした。

宝幢寺縁起より引用

宝幢寺から少し尾根を登ったところが勝明寺谷で、墳丘こそ確認されなかったが、円筒埴輪や朝顔形埴輪、石室の石材として使われていたと思われる結晶片岩などが発掘調査によって発見されています。出土遺物から、5世紀後半頃に古墳が築造されていた可能性があることがわかりました。

宝幢寺古墳もおそらく4世紀から5世紀の築造と思われますが、一つ西の尾根に造られた萩原墳墓群、天河別神社古墳群を築いた一族も同じ一族の可能性が高い。この一族は、3世紀から5世紀にかけてこの地で継続的に墳墓・古墳を築造し続けたことになります。

萩原2号墓の石室構造は、奈良のホケノ山古墳の前進となるもので、畿内との関係が注目されています。中国産の朱の存在や漢鏡が副葬品としてあることから、初期ヤマト王権とつながりをもつ、有力豪族、しかも海上交通を担った豪族の首長墓と考えられています。

天河別神社古墳群には、天河別神社があり、天石戸別命が祀られています。天石戸別命は、天照大神の岩戸隠れの場面に登場し、邇邇芸命(ニニギノミコト)が天降ったときに天太玉命らとともに天降った神です。

天太玉命は、忌部氏の太祖で、天河別神社の3kmほど西にある阿波国一の宮大麻比古神社に祀られています。また吉野川市にある忌部神社摂社の岩戸神社には、天石門別命と天太玉命が仲良く祀られています。

やはり、宝幢寺古墳がある一帯を支配していた一族も、阿波忌部一族と考えられます。忌部一族が古墳を築いたとされる忌部山周辺には、前期古墳が存在していません。確認されていないだけかもしれませんが・・・。そうすると、忌部一族は、3~5世紀には吉野川北岸に居住し、6世紀に入って対岸の吉野川中流域の麻植郡に勢力範囲を伸ばしたことになりますが・・・。

宝幢寺古墳が一帯は、鳴門板野古墳群として、国の史跡にも指定されています。古墳と神社を巡りながら妄想をはたらかせてみるのも楽しいですよ。

【参考】

四国縦貫自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告

ウェブサイト「山川町の文化財」