「鳴くよウグイス平安京」

794年に桓武天皇が平安京に都を移したことから、平安時代が始まったと歴史の授業で習いました。奈良時代の都である平城京から平安京に遷都されたので、奈良時代から平安時代に変わったと思っていました。

しかし、桓武天皇は、平安京に都を遷す10年前の784年に、長岡京へ遷都しています。わずか10年の短命の都、長岡京は、現在の京都府向日市と長岡京市と考えられています。

長岡京の中心大極殿跡へ

大極殿は、天皇が政治や儀式を行う場所で、まさに長岡京の中心です。大極殿跡は、「大極殿公園」として整備されています。入口には、元旦や即位式にのぼり旗を立てる「宝幢(ほうどう)」の赤い柱が復元されています。

大極殿公園には、大極殿跡や天皇の控室の機能をもつ後殿跡などが発掘されています。

大極殿跡から約150mほど南へ行くと、朝堂院跡があります。朝堂院とは、役人が国家の政務や儀式を行う所で、長岡京には左右対称に4つずつ計8つの朝堂院があったとされ、西側の4番目の朝堂院と楼閣の柱跡が復元されています。

朝堂院跡公園には、案内所があり、そこで歴史散策マップをはじめ、たくさんの資料をいただきました。

桓武天皇は、平城京において増大した仏教勢力を遠ざけるために、長岡京への遷都を行ったと考えられています。長岡京の置かれた地は、701年の大宝律令で、山城国乙訓郡と定められました。現在の長岡京市にある訓寺は、第26代継体天皇が弟国宮を置いた場所であるとされており、古代からの要地でもありました。

長岡京の大極殿跡から真っすぐ西へ約100mほど行くと、向日神社の参道へとつながります。

緑の木々に囲まれた約200mの参道を進んだ先に社殿があります。

社殿創建は養老2年(718年)というから、長岡京造営よりも古い。祭神は、向日神、火雷神、玉依姫命、神武天皇である。その創立は、大歳神の御子の御歳神がこの峰に登った時に向日山と名付け鎮座し、御歳神を向日神として祀るようになったことによる。また、神武天皇が橿原から山城に遷った時に、火雷神を向日山に祀った。それぞれ、延喜式神名帳に山城国乙訓郡向神社、乙訓坐火雷神社と記され、向神社は上ノ社、火雷神社は下ノ社と呼ばれていた。後に併祭され向日神社となった。

向日神社参拝のしおりより

御歳神、火雷神というと葛城御歳神社、葛城坐火雷神社と葛城氏との関連が浮かびます。しかし、養老2年(718年)に六人部氏がこの地を賜ったことに始まると説明板には書かれていました。

六人部氏は、火明命の後裔氏族で、山城国神別として新撰姓氏録に記されています。同じく火明命の後裔に尾張氏があります。尾張氏の出身地を大和国葛城の高尾張邑とする説もありますので、全く関係がないわけではないようです。向日神社の拝殿の前にある神楽殿?につってある提灯の神紋をよく見ると・・・なんと、葵紋のように見えます。葵紋というと賀茂神社、鴨一族が思い浮かびます。山城国六人部氏は鴨族・・・?鴨族なら阿波とも関係が・・・妄想がとまりません。

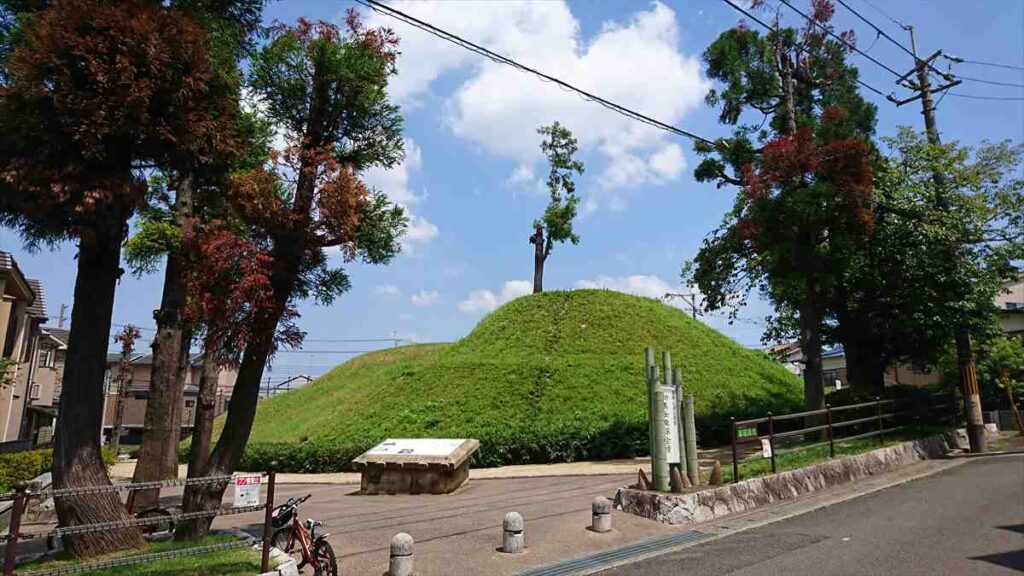

向日神社の本殿背後にある元稲荷山古墳

向日神社の本殿背後に、元稲荷山古墳という古墳があります。向日神社の説明板には、”京都府下最古の前方後方墳”とあります。

元稲荷古墳は3世紀頃に造られた最古の前方後方墳で、桂川流域を束ねた王の墓と考えられています。

この古墳は、京都盆地が一望できる丘陵の先端部に位置します。墳丘は、王の亡骸を埋葬した後方部と祭の場や葬列の道として使われた前方部からなります。

後方部は三段に築かれ50m四方の正方形に、前方部は二段で側面の形は「ハ」の字形に大きく直線的に広がります。墳丘全体が小畑川から採取した礫を詰め込み、まるで石の山のように築かれています。

亡き王の政治経済的な実力を示す墳丘の規模は長さが94mであり、同じころに造られた神戸市西求女塚古墳と双子のように形と大きさを同じくしています。

埋葬施設は後方部中央に竪穴式石室が設けられ、内部空間は板石を積み上げて家形となるように造られており、他に例を見ない特徴を有しています。

副葬品は江戸時代の大きな盗掘により、鏡をはじめとする宝器の多くは失われましたが、刀・剣・槍・斧・鏃等が残され、土師器直口壺も確認されました。

墳頂での祭りには埴輪が使われ、後方部と前方部の中央に壺と器台のセットが並べられ、さらに、後方部では讃岐に由来する大型の二重口縁壺も供えられました。

このように、元稲荷古墳は大王墓級の古墳づくりと共通する設計や技術がみられ、最古の埴輪も備わるなど、亡き王と初期「倭王権」の緊密な関係性をうかがわせます。

現地説明板より引用

全長94mの前方後方墳とは、なかなかの規模です。墳丘にも登れるので、あっちこっち見ごたえがあります。後方部は、何やら円形状のコンクリートの建造物が建っていました。

広場に、大きな石が3つ置かれていました。おそらく、竪穴式石室に使われていた天井石だと思いますが、何の表示もないので、違うかもしれません。

元稲荷古墳と兵庫県の西求女塚古墳の類似性について説明板に書かれていますが、西求女塚古墳は、竪穴式石室に、阿波の青石と呼ばれる緑色片岩を使用しています。元稲荷古墳の説明板に、竪穴式石室の写真がありますが、似ているような違うような・・・。緑色片岩が使用されているとすれば、これまた阿波とのつながりが・・・。

住宅地に囲まれた 物集女車塚古墳・南条古墳

向日神社の大鳥居の前の道をまっすぐ北に約1.5kmほど行ったところに、物集女車塚古墳があります。物集女は「もづめ」と読みます。かなり古くからある地名のようです。

全長約46メートル、後円部が直径約24から32メートル、高さ9メートル、前方部が長さ約18から23メートル、幅約39メートル、高さ約8メートルの前方後円墳です。6世紀中頃の築造だと考えられています。後円部前方部ともに2段築成で、当時の様子がよく復元されています。ひときわ高くなった後円部頂の木が特徴的です。

石室は、横穴式石室で、石室奥壁に沿って石棺が置かれています。大阪府と奈良県の境にある生駒山系の二上山で採石された凝灰岩製の板材を組み合わせてつくられた「組合せ式家型石棺」です。蓋や底の石に縄掛突起と呼ばれる出っ張りがあり、重い石に縄をかけて運んだと考えられています。説明板のでっぱりは、その縄掛突起をイメージしたものだと思われます。

石室の床面には、小さな玉砂利を敷き詰め、その下には、複雑な構造の石組みの溝を設置し、排水に努めていた跡が残っています。排水溝は、墳丘の側面まで続いていて、その口が確認できます。

石室内からは、金銅製の冠や馬具が出土し、墳丘の形態や出土埴輪とあわせて、この古墳の被葬者が、淀川沿岸から大阪湾岸、特に紀伊周辺と関係が深いと考えられています。6世紀前半に、乙訓地方には、第26代継体天皇の弟国宮が作られたとされています。おそらく、その政権に深くかかわった人物ではないかと推察されます。

物集女車塚古墳から、西へと住宅地の坂道を上っていくと、小学校があります。その近く、住宅地に囲まれた墓地の一角に南条古墳があります。5世紀頃に造られた直径約23.5m、高さ約3.5mの円墳で、墳丘に葺石が施され、埴輪が並べられていたそうです。こんもりと盛り上げっているのはわかります。

三角縁神獣鏡が出土 寺戸大塚山古墳

南条古墳から、開発されていない向日丘陵ととばれる丘陵地へ向かいます。竹が生い茂る竹林で、「竹の径」と呼ばれているようです。辺りは、住宅地とうってかわって、静寂に包まれています。時折、風に揺れて擦れあう竹の音が聞こえてきて、何だかタイムスリップしたような気分になります。向日市散策のおススメスポットです。

しばらく竹の径を歩くと、少し開けたところに、寺戸大塚古墳がありました。全長98mの前方後円墳です。円形の小山で円墳に見えます。前方部は、竹藪の土入れのために大半が失われたそうです。

前方部には、長さ5.2m、高さ1.3m、幅約1.0mの竪穴式石室があり、銅鏡や紡錘車、琴柱型石製品などが石棺から見つかりました。後円部には、墳頂に、埴輪を巡らした方形の区画があり、祭祀儀礼を行った場所であると考えられています。その下に、長さ6.5m、高さ1.6m、幅約80cmの竪穴式石室があり、三角縁神獣鏡などが出土しました。三角縁神獣鏡は、京都府椿井大塚山古墳出土のものと同氾鏡で、椿井大塚山古墳の被葬者の支配下にあったのではないかと推察されています。

3世紀後半の大型前方後円墳 五塚原古墳

寺戸大塚山古墳を少し下ると、五塚原古墳(いつかはらこふん)があります。墳丘には、立ち入ることはできません。

全長91m、前方部がバチ型に開く初期の大型前方後円墳で、後円部が3段、前方部が2段という奈良県の箸墓古墳と共通の段築構成が確認されています。

寺戸大塚古墳から五塚原古墳へ行く途中に、桓武天皇皇后陵があったようです。だいぶ下ってきていたので、坂道を戻る気力がなく、残念ながら断念しました。後で調べてみると、元は、6世紀頃に造られた円墳だったといわれているそうです。

五塚原古墳からずっと下っていくと向日神社へと帰ってきました。今回、私が訪れた範囲は、約2km四方の範囲で、長岡京跡や延喜式内社、古墳などがギュッと詰まっていて、古代史好きには魅力的な場所だと思います。ぜひ、訪れてみてはどうでしょうか。私は、お隣の長岡京市も散策してみたいと思っています。

参考:向日市歴史観光サイト