西宮古墳を探す!

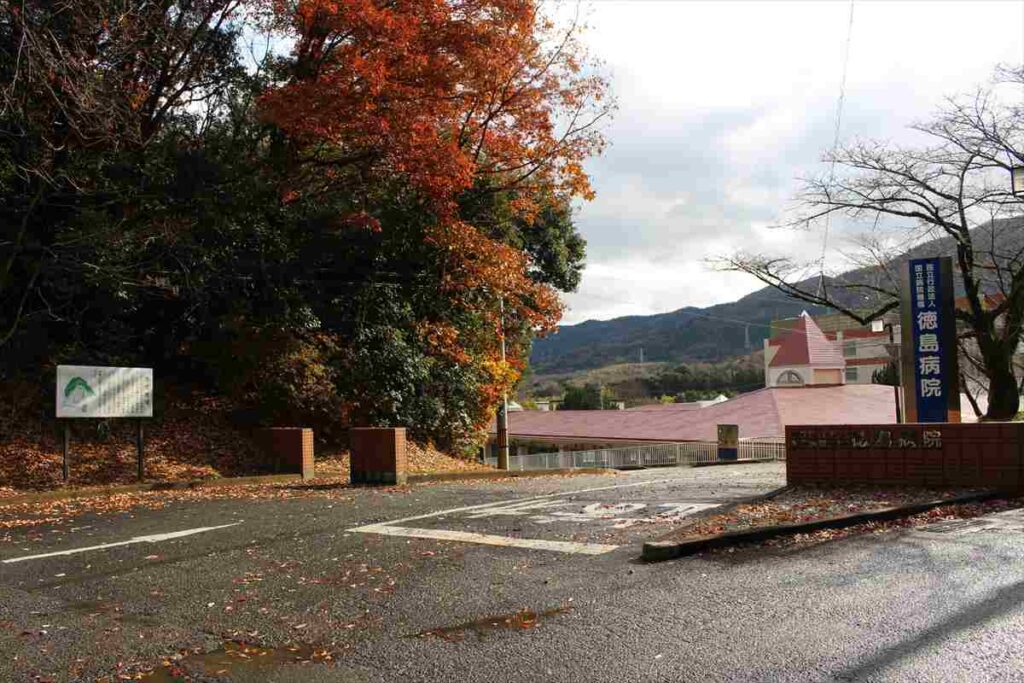

吉野川市の徳島病院の門の横に西宮古墳の案内板が立っているので、所在地はすぐにわかります。案内板の後ろに、山の奥へと登って行く道があります。

登り始めてすぐに、不思議なものがありました。

道路標識です。よく見ると、30kmと書かれた速度制限標識が立っていました。

登ってきた道は、車もバイクも通れるような道ではありません。一体、何のために・・・。まさか猪・・・。

そんなことを考えている余裕もないほど、あっという間に古墳に辿り着きます。

これが西宮古墳だ!

西宮古墳と言っても墳丘はありません。横穴式石室の構造石が残されているだけでした。

立石の横に転がっているのは、天井石だと思われます。

確かに、忌部山に築かれた忌部山古墳群の5号墳と立石の様子がよく似ています。

西宮神社の被葬者に迫る!

西山古墳は、敷島神社という神社の裏山山頂につくられています。というよりも、西宮古墳が造られた小山の麓に神社が建てられたといえます。

古墳の近くに神社あり。古墳の被葬者と何か関係があるのでしょうか?

敷島神社の主祭神は、応神天皇、神功天皇、仲哀天皇、仁徳天皇、玉依姫命、伊弉諾尊、伊弉冉尊、大山砥神,酒解子神、酒解神、大若子神、小若子神、木々能治神、事代主命、蛭子命、國紀別命、水波女神、大己貴神、天水沼間比古神、天水塞比賣神となっています。

これだけの神様が祀られていると謎を解く鍵も見当たりません。

神社由緒によると・・・。

「天足祠」おそらく「あまたらし」と読む祠も気になりますが・・・。

拝殿に登る階段の右側に、事代主命を祀る祠があり「祇園さん」と呼ばれているそうです。

祇園さんといえば素戔嗚命ですが、祭神に素戔嗚命の名はありません。神社由緒から推測すると、そもそもここにあったのは西宮神社で、西宮古墳は、その神社名から名が付けられたと推察できます。西宮神社に祀られていたのは、おそらく事代主命と考えることができます。

事代主命と忌部一族との関係を調べてみると、阿波忌部氏の祖神である天日鷲翔矢命の妹の天津羽々命は八重事代主神の后神であると言われています。

なかなか興味深い内容です。もともと事代主神を祀っていたところに、忌部山型古墳が築かれたとうことになりますが・・・。

西宮古墳が築かれた6世紀後半から7世紀前半といえば、飛鳥では、第33代推古天皇、第34代舒明天皇の治世です。蘇我氏を筆頭として豪族政治の全盛期です。阿波忌部氏も麻植郡内に一族を配し、この地域を治めていたのでしょう。

忌部氏の系図には、忌部岩麻呂が、「小治田朝廷(推古天皇)に供奉し、阿坐虫伊加虫という賊を討って粟村を定めた。」とあります。

「粟村」は、善入寺島のかつての名称である「粟嶋」と関係がありそうです。また、「阿坐虫伊加虫」は、近くの「伊加々志神社」と文字が同じです。いずれにしろ、古墳が築造された頃に、忌部岩麻呂という忌部一族がこの辺りにいたということは有力情報です。

まとめ

吉野川市には、西宮古墳を東限として、西に向かって、峯八山古墳、忌部山古墳群、金勝寺古墳、境谷古墳、西の原古墳と6世紀後半から7世紀前半に造られた忌部山型石室を持つ古墳が並んでいます。いずれも、忌部一族が築造に関わっていることが推察できます。

西宮古墳から浮かんできた、事代主神を奉斎していた集団と忌部一族との関係も気になります。

【参考】徳島県神社誌 八幡町史