阿波の古墳には、横穴式石室の玄室平面部を隅丸長方形に築く、「忌部山型石室」と呼ばれる構造をもつものがあります。吉野川市の忌部山に多く築かれているためにそう呼ばれています。

西の原古墳

高越山の南にある奥野々山を源流とする川田川は、北流して吉野川に流れ込む際に、扇状地を形成しています。川田川の東側は、高越山を望む段丘上に平坦地が広がっています。

西の原地区も段丘上にあり、標高は約50m程のところにあります。吉野川市役所山川支所から南へ向かって坂道を上っていくと、案内表示を見つけました。

西の原には、もと大きな古墳が3基あったが崩壊し、現存するのはこの古墳だけである。西の原から東へ麦原、さらに忌部山に至る地域は山川町における古墳の宝庫である。この古墳は7世紀前半頃のもので玄室内の壁が河原石で積まれているのが特徴である。周囲は羨道と共に崩され、玄室内に弘法大師が祀られている。それまでに一度鉦(たたき鐘)の音がしていたが、ここで行者が定に入りたたき鐘がついに聞こえなくなったとの言い伝えがある。~吉野川市教育委員会~

「山川町の文化財」によると、地元の人からは「無縁大師塚」とよばれ、昔は表面積が1haもあったと書かれていました。塚が崩れて白骨が出たこともあると伝えられています。石室内部を確認することはできませんでした。

ちゃぼたつ

表面積1haで計算してみると、直径が約80mくらいになります。いくらなんでもそれはないと思いますが・・・。

境谷古墳

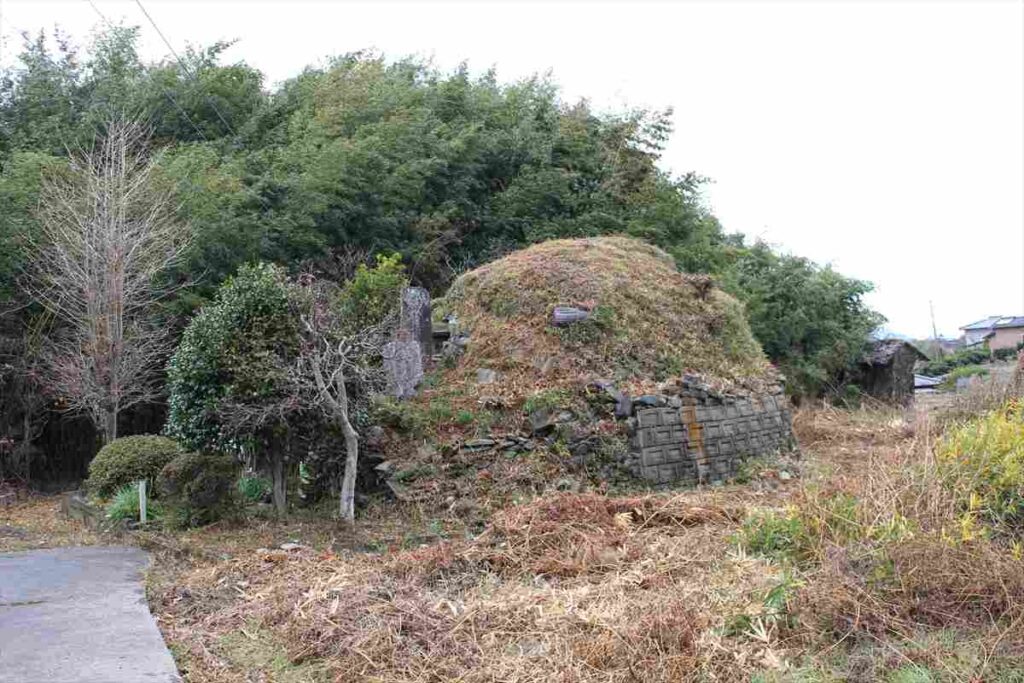

西の原古墳よりも東の一段高い標高60mの段丘上にも平野部が広がっています。その平野部に突き出した尾根の先端に境谷古墳があります。道端の民家に史跡案内板が立っていますが、民家の脇に山道があります。

古墳は山林の中にあるようです。山道を入っていくと、辺りは平坦部も多く、古い墓石も立っていました。墓石をみると天保の文字があったので、江戸時代には、この辺りに屋敷があったと思われます。

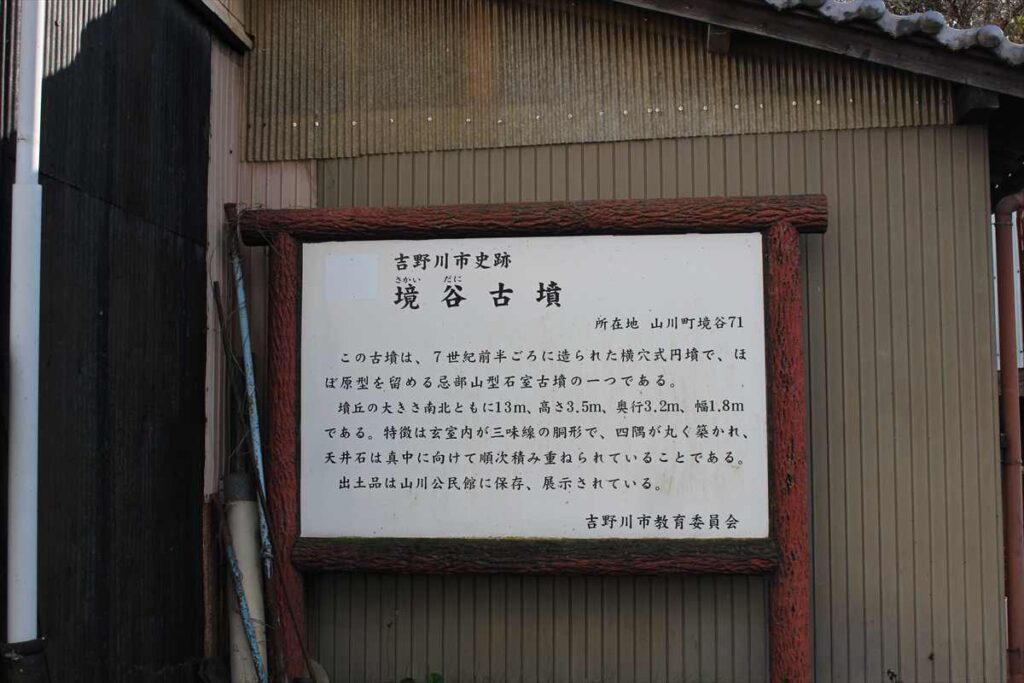

この古墳は、7世紀前半頃に造られた横穴式円墳で、ほぼ原形を留める忌部山型石室古墳の一つである。墳丘の大きさ南北ともに13m、高さ3.5m、奥行き3.2m、幅1.8mである。特徴は玄室内が三味線の胴形で、四隅が丸く築かれ、天井石は真中に向けて順次積み重ねられていることである。出土品は、山川公民館に保存、展示されている。~吉野川市教育委員会~

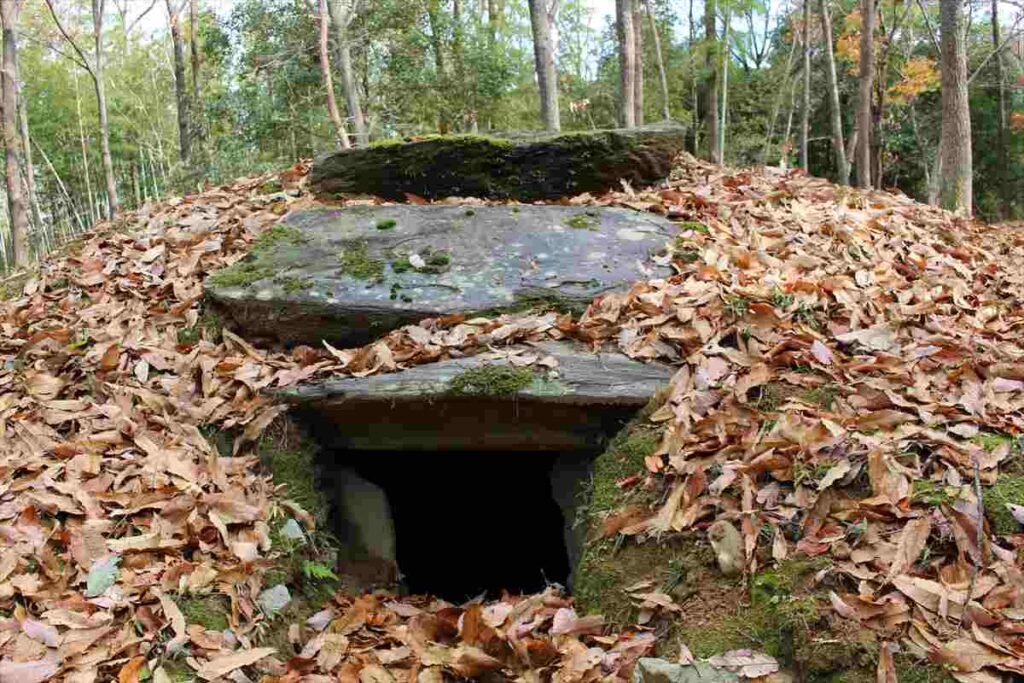

開口部は西向きに開口しています。羨道部分は失われていますが、玄室部分は残っており、袖石や天井石もよくわかります。

開口部から中をのぞくと、結晶片岩の板石を小口積みにして石室をつくっているのがわかります。奥壁と側壁の角は円くカーブを描くいわゆる隅丸で、忌部山型石室の特徴がよくあらわれています。

側壁を上に行くにしたがって板状の石を少しずつもち送って積んでいき、最後は数枚の結晶片岩の大石で蓋をして天井をつくっています。

「山川町の文化財」によると、昭和33年に行われた調査で、碧玉製管玉、水晶石、銅製耳環、鉄製鍬、土師器片、須恵器片などが発見されたとあります。境谷古墳から約2kmほど東にある忌部山古墳群の石室も同じような形状をしており、出土物もよく似ています。

【阿波の古墳を行く!】古代阿波のカギを握る「忌部山古墳群」(徳島県吉野川市)

阿波忌部氏の祖神である天日鷲命を祀る忌部神社の裏山を忌部山といいます。6世紀後半に忌部山に数多く築かれた古墳は、天井をドーム状に持ち送り、玄室を隅丸に築く独特の「忌部山型石室」という構造をしています。

まとめ

西の原古墳の石室は確認できませんでしたが、おそらく忌部山型石室だと思われます。西の原古墳から東へ境谷古墳、金勝寺古墳、忌部山古墳群、峯八山古墳、西宮古墳と忌部山型石室をもつ6世紀後半から7世紀前半に造られた古墳が現存しています。いずれも麻植郡一帯を支配した忌部一族が築造したのではないかと推察されています。

【阿波の古墳を行く!】これよく残ったなあ・・・。「金勝寺古墳」(徳島県吉野川市)

横穴式石室の玄室平面を胴張隅丸に築く忌部山型古墳、典型的忌部山型古墳の金勝寺古墳を捜査!

【阿波の古墳を行く!】眺望絶景!忌部の古墳か?「峯八古墳群」(吉野川市川島町)

阿波の古墳には、横穴式石室の玄室平面部を隅丸長方形に築く、「忌部山型石室」と呼ばれる構造をもつものがあります。吉野川市の忌部山に多く築かれているためにそう呼ばれています。峯八古墳群もその一つだと思われます。

【阿波の古墳を行く!】忌部山型石室の東限か?「西宮古墳」(吉野川市鴨島町)

阿波の古墳には、横穴式石室の玄室平面部を隅丸長方形に築く、「忌部山型石室」と呼ばれる構造をもつものがあります。吉野川市の忌部山に多く築かれているためにそう呼ばれています。西宮古墳は、その東限ではないかとされています。