927年に編纂された延喜式神名帳に「阿波国 名方郡 意富門麻比売神社()」と記された神社があります。延喜式神名帳に記された神社は、当時そこに確実に存在し、国から幣帛を受けていた格式のある神社のことです。

意富門麻比売神社は、現在の徳島市上八万町にある宅宮)神社であるとされています。

宅宮神社について

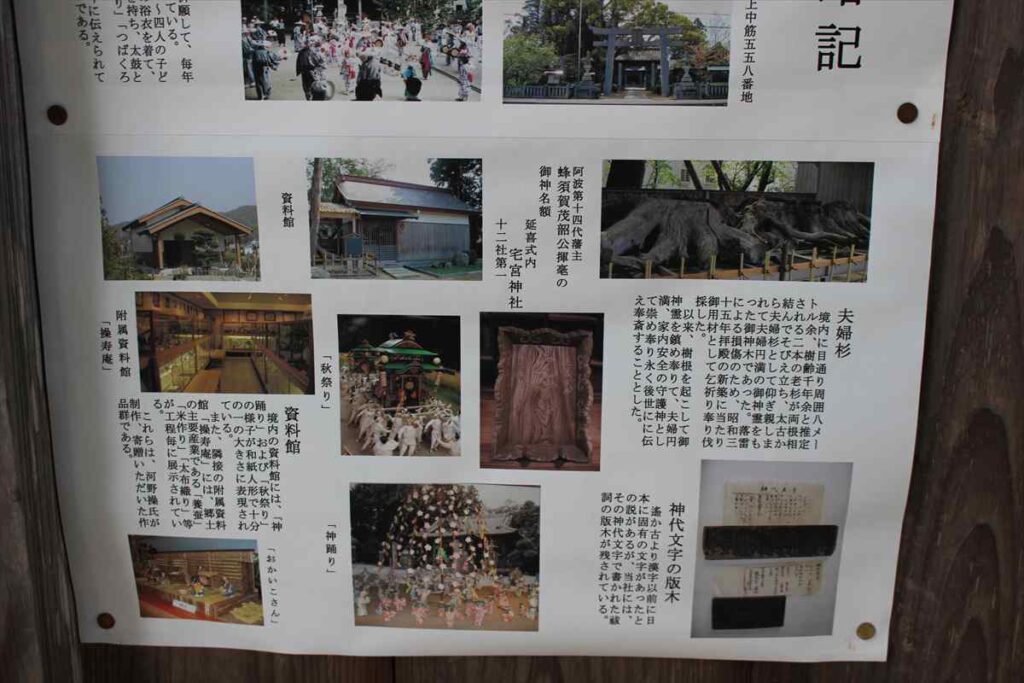

宅宮神社の祭神は、大苫邊尊、大年大神、稚武彦命です。神社の鳥居の横に「宅宮神社略記」が記されていました。

千数百年以前より意富門麻比売神社と奉称された式内社にして現在地の南方約二丁余(上八万小学校西南)山間の堂と称せられし平坦地に鎮座す

天正年間長宗我部元親阿波国攻入の際兵火により社殿消失す 兵乱鎮まりて後神林地の現在地に社殿を建立しその時より宅宮大明神として奉斎された日本唯一の家宅の守護神なり

寛保元年三月稚武彦命の御神体を勧請せり

宅宮神社略記より引用

立派な鳥居をくぐるとすぐに境内社がありました。左側が朝宮神社で右側が十二神社と書いてあります。

朝宮神社には、大日孁尊と月読命が祀られています。また、十二神社には、天神七代地神五代が祀られています。

ん・・・。朝宮神社に祀られている神様には妄想をそそられます。

八万村史に、「慶長年間(1596-1615)に、八万村はもともと上八万村の朝宮神社の氏子でしたが、上八万村に宅宮神社を祀ることになり・・・。」という記述があります。

上八万村の朝宮神社とは、現在の宅宮神社から約1km程東の向寺山の麓にある朝宮神社と思われます。宅宮神社の鳥居が向いている方角に朝宮神社があるのも何か意味があるのかもしれません。

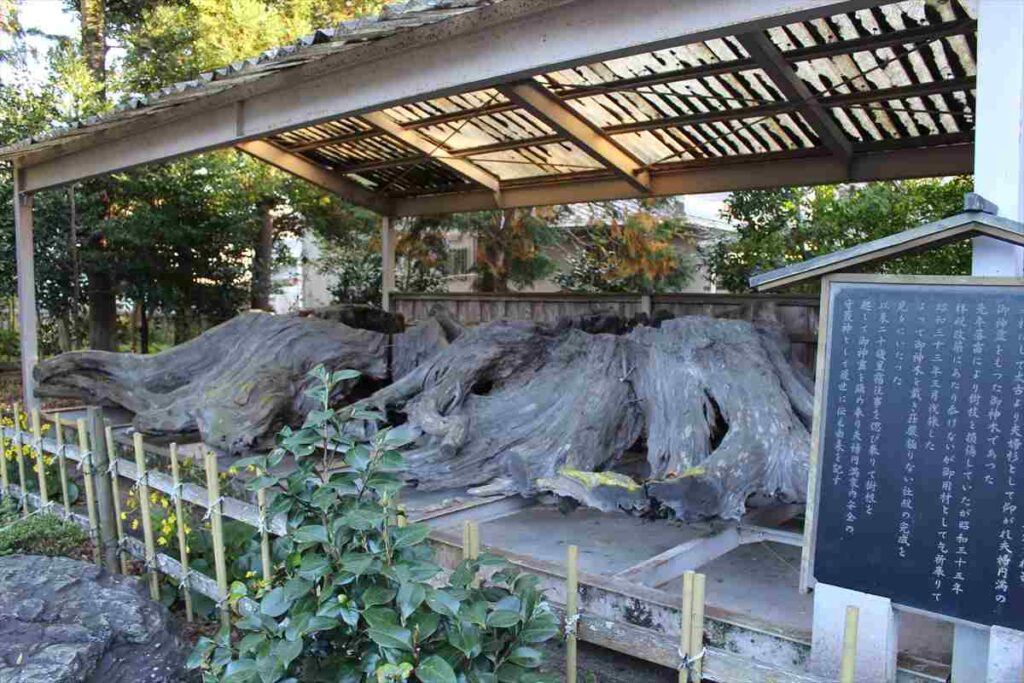

境内に古めかしい切り株がありました。「宅宮神社の夫婦杉」と呼ばれていた樹齢千年を超える御神木でしたが、落雷によりひどく損傷し、拝殿改修の御用材として使用されたそうです。

境内の山門の所にも「宅宮神社略記」が掲示されていました。その中に、神代文字による祓詞の古版木が神社に保存されているということです。

神代文字!!!

神代文字は、漢字が使われる前に、使われていた文字とされています。私は、古事記編纂に関わった稗田阿礼は、この神代文字で書かれた旧辞を解読し、太安万侶に伝えたのではないかと勝手に妄想しています。

意富門麻比売神とは?

意富門麻比売神とは、大苫邊尊という神様とされています。

あまり聞きなれない神様ですが、大苫邊尊は、古事記や日本書紀でイザナギノミコトやイザナミノミコトの前に登場する神様です。

延喜式神名帳に記された神社の数は全国で2861社、鎮座する神は3132座ありますが、大苫邊尊が祀られているのは、阿波国名方郡意富門麻比売神社だけです。

意富門麻比売神を大苫邊尊とするには異説もあって、「阿波国式社略考」は、意富門麻比売神は、古事記に記された大戸惑女神だと記しています。

しかし、日本書紀に大苫邊尊の別名が大戸摩姫尊と記されていることから考えると、やはり、意富門麻比売神は大苫邊尊だと思われます。

大苫邊尊の「ト」は、意富門麻比売神の「門」に通じるので、集落へ通じる入口の守護神と考えられています。

宅宮神社は、園瀬川を遡って佐那河内村や神山町へ向かう入り口に位置しています。そう考えると、ここに、意富門麻比売神が祀られている意味もみえてきます。

また、古事記はでは、大苫邊尊を大斗乃弁神と記しています。同時に現れた神を大斗能道神といい男女一対の神様です。二神とも「所」を意味する「斗」の字がついているので、「居所」を神格化した神様とする説もあります。

「宅宮神社略記」には、大苫邊尊は、家宅や建築の神様なので、社殿を移築するにあたり、意富門麻比売神社から神社と改称したとあります。

さらに、「とま」は、「泊り」のことで、港を指すという説もあります。昔は、園瀬川河口はもっと内陸部まで入り込んでいたと思われます。この辺りに港があっても不思議ではありません。

「徳島県神社誌」によると、意富門麻比売神は、貞観16年(874年)に従五位下を授かったとあります。おそらく三代実録によるものだと思いますが、三代実録の貞観16年のところをいくら探しても意富門麻比売神の名は記されていません。

同じ貞観16年に、阿波国天石門和気八倉比咩神が正四位下、葦稲葉神が従四位下を授かったことは記されています。う~ん謎です・・・。

天石門和気八倉比咩神と意富門麻比売神には、「門」の字がありますが、さすがにこれだけでは・・・。

しかし、位置関係をみてみると、宅宮神社から園瀬川もしくは、鮎喰川を遡っていくと、延喜式内社の天石門別八倉比売神社ではないかとされる上一宮大粟神社に辿り着きます。その途中には、もう一つの延喜式内社候補である天石門別八倉比売神社があります。

何やら怪しげなにおいがしてきました・・・。

まとめ

阿波国延喜式内社の一つである「宅宮神社」について、いろいろと調べてみました。

大苫邊尊は、古事記や日本書紀にはその名前しか記されていませんから、使われている文字の意味から様々に解釈されて祀られているようです。

しかし、男女一対の神として登場しているにもかかわらず、姫神の大苫邊尊だけが祀られているのも不思議です。大斗能道神だって「斗」の字がついているんですから・・・。

誰が何のために意富門麻比売神を祀ったのかは謎ですが、地形的には、交通の要所、まさに「門」の位置にありますから、その土地の守護神として意富門麻比売神が祀られたというのが一番しっくりきます。

この際、まとめついでに、妄想しておきますと・・・。

宅宮神社の上流にある上一宮大粟神社には、阿波を象徴する神の大宜都比売命が祀られています。大宜都比売命を天石門別八倉比売神とする説もあり、意富門麻比売神は、天石門別八倉比売神のもとへ行くために必ず通らなければならない関所のような位置に祀られた女神だったのではないかと思われます。

宅宮神社の旧社地のもともと意富門麻比売神が祀られていた小山には古墳があったという話も伝わっています。

この交通の要所を支配していた支配者が、意富門麻比売神を奉斎し、古墳を造営した・・・。女神だから海人族・・・?妄想はつきません。

それはともかく、神代文字が気になります。園瀬川や鮎喰川沿いには、佐那河内村の大宮八幡神社や神山町の船盡神社など神代文字が伝わる神社があります。

これは、やっぱり何かあるなあ・・・。