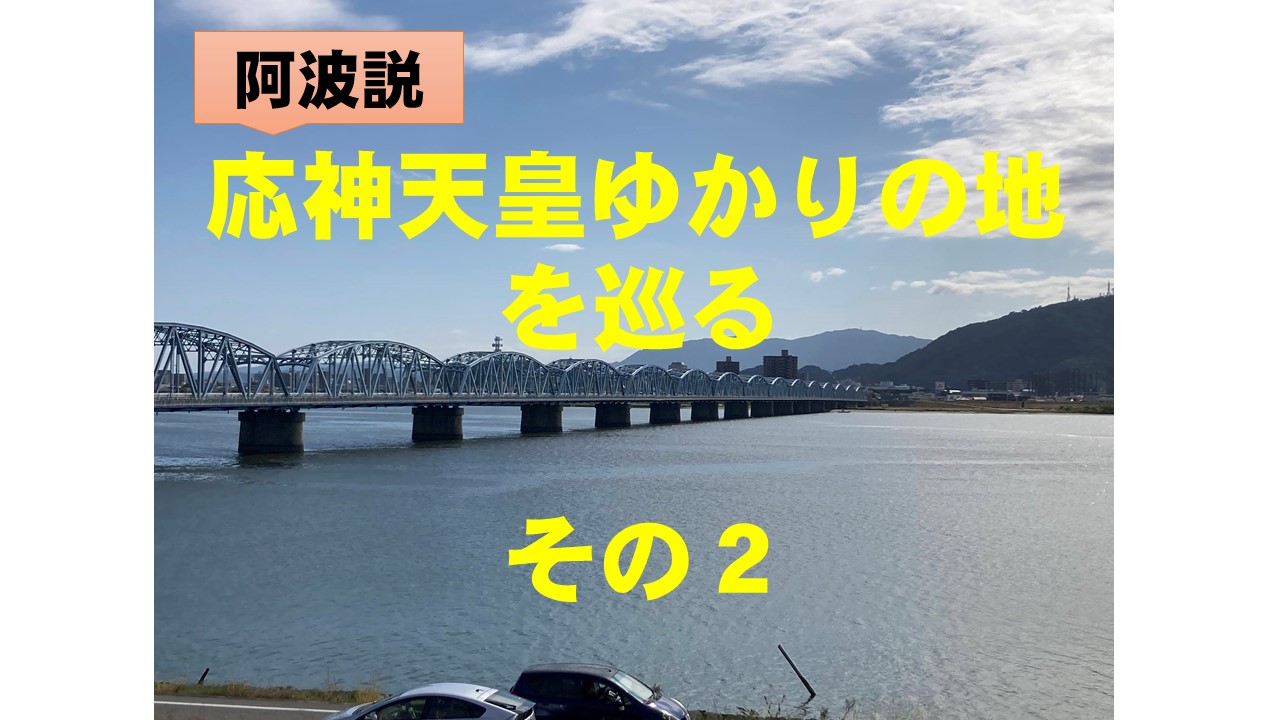

今回訪れたのはコチラ!

別宮八幡神社

「道は阿波より始まる」で応神天皇の御陵とされているのが、徳島市応神町にある 別宮八幡神社 です。

いやいや御陵って・・・

巨大な一の鳥居が建っています。

「古事記」によると応神天皇の御陵は 川内の恵賀の裳伏の岡 にあると書かれています。この辺りは昔は 川内村 と呼ばれていたので 川内 には違いないのですが、岡と呼べるほど高くはありません。

境内は広いのですが、さすがに応神天皇の御陵があったとは思えないのですが・・・。

「徳島県神社誌」には、

万寿2年(1025年)山城国石清水八幡宮を別宮浦に勧請し、萱島荘(石清水八幡宮の荘園)の守護神として奉斎したことにはじまる

とありますが、一方で、「阿波志」の

八幡祠 中原村にあり 別宮と称す 筑前別宮を迎える也 別宮浦にあり其の地没して河と為る因りて移す

という記述も合わせて掲載しています。

筑前別宮と石清水八幡宮はちがうぞ

筑前別宮と検索すると、福岡県の大分八幡宮という神社が見つかりました。大分八幡宮は、八幡神社の総本社である大分県の宇佐八幡神社の別宮で、なんとなんと、応神天皇の父である仲哀天皇御陵と伝えられる「嶽宮」や応神天皇の産湯の井戸までありました。

ん!これを認めると阿波説が

どちらが正しいのかといろいろ調べてみると、徳島藩が編纂した「阿波志」の板野郡の古い地図に、「別宮」と「古別宮」の二つの地名がありました。

神社由緒では、別宮浦に鎮座していたのを洪水の被害により現在の地に遷したとあります。その別宮浦とされた付近を探してみると、なんと 宇佐八幡石清水神社 という神社がありました。

宇佐と石清水の両方を勧請してる

かつては別宮浦と呼ばれていただけあって、社殿のすぐ横には小舟がたくさん停泊していました。

宇佐八幡石清水神社は「徳島県神社誌」には載っていません。神社が遷移されたあとも地元の氏子が元の神社を大切に守っているというのはよくあるこですが、ここもそうなのでしょうか?

ともかくここが別宮浦なので、「道は阿波より始まる」では、別宮八幡神社は、かつて「古別宮」と称した現在の下別宮の夷子神社の境内にあったとしていますが、実際は、ここ別宮浦から遷されたということになります。

しかしながら、「道は阿波より始まる」の著者が「阿波志」掲載の古地図の「別宮」と「古別宮」を見落としていたとは考えられません。

古書や社伝にない何かをつかんでいた?