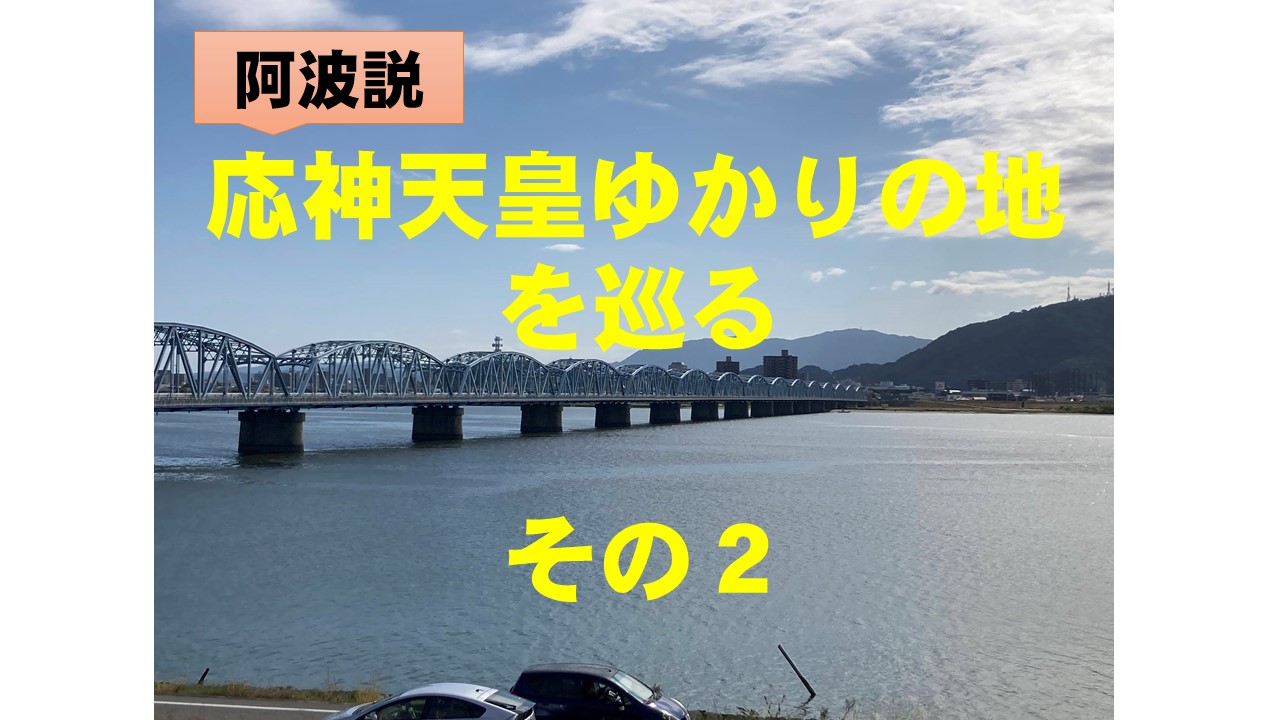

仁徳橋

これは、有名な話ですが、応神町という町名は、明治22年に、5つの村が合併するときに、「応神天皇ゆかりの地である故に応神村に致したし」と陳情して、政府に認められたと言われています。

さすがに天皇は現人神の時代ですから、天皇の名を村名にすることなどそうそう認められることではないと思います。別宮八幡神社の祭神が応神天皇だから認められたなら、日本国中で他にもそんな市町村名があってもいいはずです。

政府も認めざる負えないくらいの確かな”証拠”があったということか

それだけではなくて、応神町には、応神天皇の子の仁徳天皇の名を冠する「仁徳橋」(じんとくばしと読むらしい)や応神天皇が化身として現れた鷹の名がつく「鷹の橋」さらに「応神町仁徳」という字名まであります。

これが阿波説の大きな根拠になっているようです。

「応神町仁徳」ですが、何か痕跡があるのではと言ってみると一面広大な畑でした。何もない・・・。

ここが応神町仁徳???

応神天皇の宮は、古事記では「軽島明宮(かるしまのあきらのみや)」となっています。「道は阿波より始まる」では、応神町とし書かれていません。

その場所は、やはり応神天皇の御陵の近く、現在の別宮八幡宮辺りと思われます。

しかし、「軽島」や「明」に通じる地名はまったくみあたりません。唯一似ているといえば、石清水八幡宮の荘園であったという「萱嶋荘」くらいです。「かるしま」「かやしま」で一字違いですが、さすがに無理があるでしょう。

高良神社

「道は阿波より始まる」が、応神天皇の忠臣である大臣武内宿禰の居住地だとしているのが 高良神社 です。

高良神社は、応神町古川字高良にあります。地名になっている神社ですからかなり古くからあると思われます。祭神は、武内宿禰です。

位置的には、神功皇后の宮の宮島と応神天皇の宮の別宮八幡宮のちょうど中間にあります。

住吉神社

「道は阿波より始まる」では、神功皇后の殯宮を「川内の長江の恵賀」として、現在の藍住町住吉字神蔵の住吉神社だとしています。

しかし、「古事記」には、「河内の恵賀の長江」にあるのは仲哀天皇の御陵で、神功皇后の御陵は、「狭城の楯列」にあると記されています。

ん?そもそもが違う

住吉神社の祭神は、底筒之男命、中筒之男命、上筒之男命のいわゆる「住吉三神」と神宮皇后をあわせた住吉四柱大神です。

立派な社殿の神社で、さすが、藍住町の前身の住吉村の名の由来を思わせる雰囲気があります。

境内にある神社由緒によると、

当社御鎮座は「住吉幽考秘記」に曰く、承安2年(1172年)7月に津守国房が罪を受け阿波国に流され、その憂い悲しみ耐え難く、密かに当社を祀り帰国を許されんことを祈る。

と、創建について書かれています。

その後、元暦2年(1185年)に源義経が屋島攻めの際に、吉野川が大水で渡れず、住吉四柱大神に、「浅瀬を示し給え」と祈念したところ、白鷺が2羽表れて教えてくれ、無事に渡った所に住吉祠があり、凱旋後に感謝の意を込めて社殿を造営したことが伝わっています。

神功皇后の痕跡はない

ただこの神社由緒ですが、吉野川をはさんで対岸の徳島市住吉町にある住吉神社の由緒にも似たようなことが書かれています。

住吉幽考秘記に曰く、人皇92代伏見天皇正安2年(1300年)7月津守国房北条某とよからず。罪を得て阿波国に流さる。於之憂悲にたえず。ひそかに当社を祀り以って帰国を祈る。

津守国房は同じだが年代が違う

正安2年は、正しくは後伏見天皇の御世で、まずここが間違っています。「阿波の伝説(横山春陽著)」では、住吉幽考秘記に記された住吉神社は、おそらく藍住町の住吉神社のことだろうとしています。

ただ、藍住町の住吉神社は、「正安2年」を「承安2年」としているので、どちらが正しいのかは、「住吉幽考秘記」を見てみないとわかりません。

まとめ

「道は阿波より始まる」に記されている神功皇后、応神天皇、武内宿禰ゆかりの地を巡っていろいろ考証してみました。

あたりまえといえばあたりまえのことですが、話としては非常によくできていますが、断言できるほどの確証はありませんでした。

もし、神功皇后や応神天皇の宮や御陵が阿波にあるとしたら、大阪・奈良にある巨大前方後円墳は何だ!ってことになってしまいます。阿波にあったものを大阪・奈良に移し、”阿波を隠した”というのも少々苦しい説のように思います。

しかしながら、阿波でもそれなりに辻褄の合う説が成り立ってしまうのが阿波古代史の面白いところです。

一つの仮説として、

日本書紀によると、神功皇后は朝鮮半島出兵から帰り、応神天皇を産んだ後、穴門豊浦宮(あなととようらのみや)からヤマトに戻るときに、次の皇位が幼い皇子に決まるのを恐れた仲哀天皇の子の香坂王と忍熊王が播磨で待ち伏せしているとの情報を得て、建内宿禰の進言で、瀬戸内海を通らずに、南海を廻って紀伊水門に向かっています。

南海を廻って紀伊水門へ向かうには、阿波国の東海岸沿いを沿って進み、鳴門から淡路そして紀伊へと進んだと考えられます。

もしかすると神功皇后の軍勢は、香坂王と忍熊王の動向を探るために、しばらく阿波国に滞在したのではないでしょうか。阿波国の東部に神功皇后や応神天皇、建内宿禰の痕跡が残っているのもそのためかもしれません。

その1はコチラ!

その3はコチラ!

関連記事