葛城氏は、5世紀頃、大和国葛城地方を本拠地としていた古代豪族です。徳島県鳴門市大麻町大谷に「葛城神社」という小さな神社があり、その社殿裏に葛城神社古墳があります。

ちゃぼたつ

葛城氏は、5世紀頃に、数代の天皇にわたって皇后を出したヤマト王権の有力豪族である。なぜ葛城と名のつく神社があるのか?葛城氏との関係は?これは捜査せねばなりませぬ。

葛城神社を行く!

葛城神社の祭神は一言主命です。境内に「葛城神社古墳」の説明板が立っていました。

古墳は一般的に山の尾根上を利用して築造されるものが、ここの葛城神社古墳は比較的低地に位置している点で特色がある。現在、墳丘の盛土の大部分が削られて、玄室の天井石が露出しているが、残存墳丘から推定すると直径約15mの円墳と思われる。また、この古墳は横穴式石室と呼ばれるもので玄室は完全な状態で残っているが、羨道部は崩壊している。なお、墳丘内には小さな竪穴式石室と思われるものの痕跡がある。

コンクリート造りの社殿裏に横穴式石室の開口部があります。

開口部の幅は30cm位しかなく、覗いてみても中は真っ暗で何も見えません。やむなく手を突っ込んで、写真を撮ってみました。

30㎝程度の砂岩と思われる石を小口積みに積み上げています。石室内はかなりの土砂で埋まっているように見えます。築造年代は、よくわかりませんが、横穴式石室ということから6世紀ごろではないかと思われます。

ちゃぼたつ

県道12号線沿いには古墳が多数有り、鳴門板野古墳群として国指定の史跡にもなっている。だいたい、古墳のあるところに神社あり、神社のあるところに古墳ありとなっていることが多い。古墳より先に神社が作られることは考えにくいので、古墳があって、そこで祭祀が行われ、後に神社となったと考える方が自然だ。

葛城神社古墳は、横穴式石室から6世紀頃と推定されている。副葬品は確認できていないが、古墳や石室の規模からして、有力首長墓というほどの規模でもない。

葛城神社は、社殿の真裏に古墳があることから、本来の御神体は古墳だったと考える。葛城の名がついているくらいですから、被葬者は葛城氏に関係のある人物といえるだろう。

鳴門市には葛城神社と名の付く神社が3か所あります。古墳から約800mほど東に行った鳴門市大麻町姫田にも一言主命を祭神とする葛城神社があり古墳時代の土器片が発見されています。

鳴門市大麻町姫田にある葛城神社

もう一つは、鳴門市北灘町粟田にある葛城神社です。祭神は、一言主命です。

鳴門市北灘町粟田にある葛城神社

社伝によると天喜年間(11世紀の中頃)に大和の葛城に座す一言主神の分霊を勧請して創立したとされています。

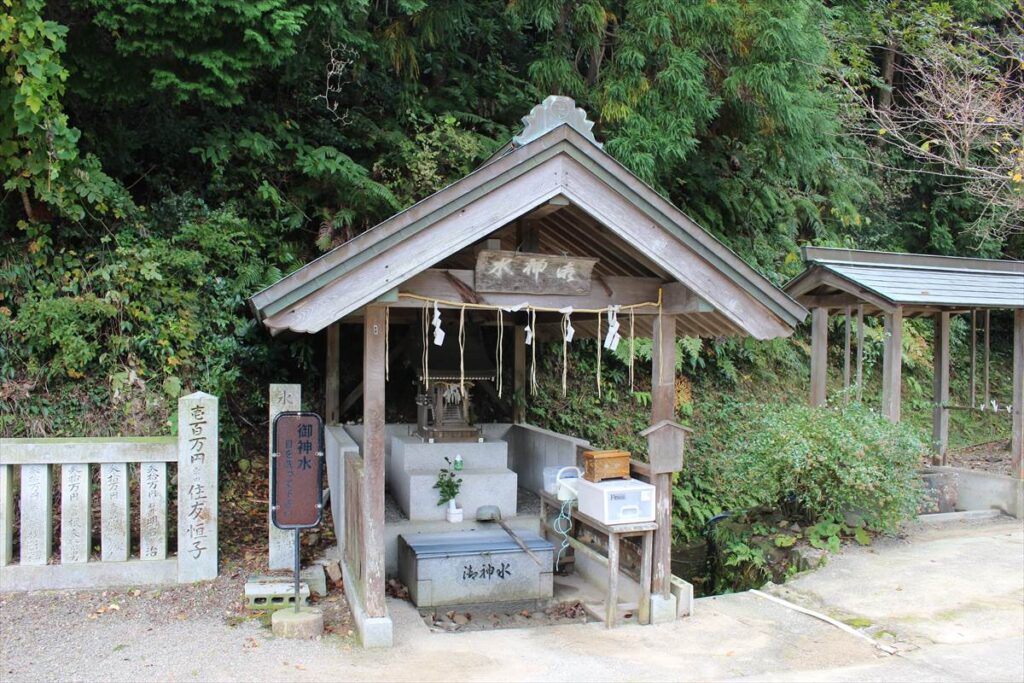

「目の神様」としても知られ、境内の御神水で目を洗うと眼病にきくとされています。

天智天皇が、讃岐国屋島への御行の途中で、この地で池の鮒をとろうとして目をけがして療養したとの伝説が残っています。天智天皇は、諱を葛城皇子(かつらぎのみこ)といったので、そこから生まれた伝説といえます。

この3つの葛城神社のちょうど真ん中に「天円山(あまがつぶやま)」があります。

天円山には、地元の民衆を苦しめていた大猿を播磨の猟師が退治したという大猿伝説が残っています。その大猿の墓があるところは古墳であるとも伝えられています。

ちゃぼたつ

古代の有力豪族であった葛城氏がヤマト政権を追われることになったのは、葛城円大臣が第21代雄略天皇に滅ぼされたからである。「円大臣」と「天円山」は円(つぶら)という字が共通する。ちょっと強引か?

第21代雄略天皇は5世紀の人物である。一族の長を殺され、雄略天皇の追撃をのがれた葛城一族がこの地に逃れてきたとは考えられないだろうか?大猿伝説も残党討伐のためにヤマトから派遣されたことを伝えているとも考えられる。

延喜2年(902年)の日本最古の民間人戸籍である阿波国板野郡郡田上郷戸籍には、「葛木」の氏がみえます。10世紀に、この辺りに葛城一族が存在していたことは確かです。11世紀に、一言主神の分霊を勧請したのも葛城一族と考えられます。

まとめ

ちゃぼたつ

今回の調査から推理してみると・・・。

ヤマト王権内で、有力な古代豪族であった葛城氏は、第21代雄略天皇に滅ぼされ、表舞台から姿を消す。しかし、一部の葛城一族は、阿波に逃れ天円山に身を隠した。鳴門市の天円山の麓の3つの葛城神社はその痕跡で、葛城神社古墳の被葬者は、おそらく葛城一族であるといえる。こんな感じになるが、真偽は謎のままだ。

そう簡単には、古代史の謎は解けないみたいだ。