マラソンをしながら、ピクニック気分で景色や観光地を楽しむのがマラニック。

神社や古墳は、道幅が狭くて車では行きにくかったり、また、駐車スペースがなかったりということがよくあります。

史跡巡りをしながらのランニングは、そんな心配もなし!

今回は、徳島市応神町を中心に走ってみました。応神町の町名の由来は、なんと第15代応神天皇なのです。天皇の名の付く町の秘密を探りながらのマラニックです。

出発~天佐自能和気神社 約4.5km

出発は、徳島市南田宮にある「徳島天然温泉あらたえの湯」です。あらたえの湯を出発して、県道30号線を西に向かいます。しばらく走ると右手に大きな鳥居が見えてきます。

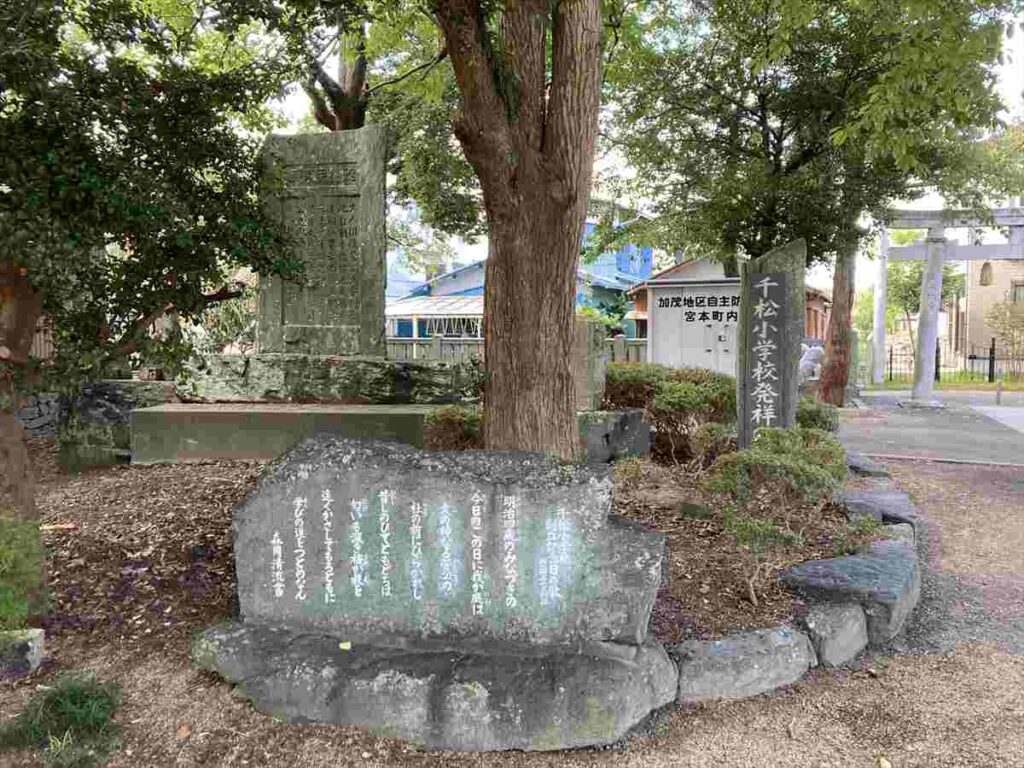

天神社

天神社は、「歴史探索ぼっちマラニックⅠ」で一度紹介しました。

天神社は、学問の神様「菅原道真」を祀っています。今回のマラニックの無事を祈ってまずは参拝です。

参拝後は、拝殿の左手の「千松小学校発祥の地」と書かれた碑が立っている方の鳥居を抜けて細い路地を走っていきます。

鮎喰川の堤防を目指して北へ北へと細いくねくね路地を走っていると、オレンジ色の屋根の神社が見えてきます。篠原神社とその隣にある真観寺です。

真観寺

真観寺は、真言宗のお寺ですが、ここはかつて今切城のあったところで、「真観寺」と書かれた寺号の横に小さく「今切城址」と書かれています。城は、真観寺の隣にある篠原神社が建っている場所にあったと言われています。

今切城の城主は、戦国の阿波大名三好長治の家臣篠原長秀です。阿波を実効支配していた三好長治は、阿波守護細川真之と対立し、勝瑞城から挙兵しますが、土佐の長宗我部元親の後ろ盾を得た阿波の武将の裏切りに合い、敗走することになります。家臣篠原長秀とともに今切城まで退却しますが、細川真之をはじめとする約2千の兵に攻められ、さらに逃亡します。その後、篠原長秀も討ち死にし、天正5年(1577年)今切城は落城し廃城となりました。

地元の人々が、今切城主篠原長秀の弔って建てた神社が「篠原神社」です。

篠原神社

真観寺・篠原神社を後にして、鮎喰川堤防に向かって走り、鮎喰川に架かる潜水橋を渡ります。橋を架けても洪水で流されてしまうため、洪水の時には、水没して流されないようにしたのが潜水橋です。

潜水橋を渡り、不動町に入り、吉野川に架かる四国三郎橋のたもとにある天佐自能和気神社へと向かいます。

天佐自能和気神社

鳥居の奥に見えるオレンジの屋根が、天佐自能和気神社の社殿です。その奥が大麻山です。このアングルからして、この鳥居と参道、明らかに大麻山を意識して造られているように思います。

天佐自能和気神社には、日子刺肩別命が祀られています。この神様、なんと、お姉さんが「卑弥呼」で、弟が「桃太郎」という、なんともビッグネームを姉弟にもっています。

天佐自能和気神社~住吉神社 約3.5km

四国三郎橋を渡って応神町へと向かいます。これまで、うろうろと道に迷いながらのランニングだったため、ここは一直線、一気にペースを上げます。吉野川から吹く風が気持ちいい~。

四国三郎橋を渡ってしばらく走ると広い道路と交わる交差点がありますが、その手前の点滅信号を左に曲がって西へと向かいます。しばらく走ると・・・ん・・・!

正法寺川に「仁徳橋」という橋が架かっています。住所は、「応神町西貞方仁徳」というところです。教科書にも載っている日本最大の前方後円墳である「仁徳天皇陵」の仁徳天皇の文字があります。この辺りは、第15代応神天皇と第16代仁徳天皇の名が地名に入っているのです。

といってもこの辺り、バイパスができて大型店が立ち並んでいますが、「仁徳」の辺りはこんな感じです。

畑地の先に、こんもりとした森が見えます。あれが、次の目的地の「住吉神社」です。広い道路を渡って北へと進みます。再び正法寺川に架かる千鳥橋の先に「住吉神社」があります。

住吉神社

住吉神社の社殿は、阿波の神社には珍しく西を向いています。何か理由があるのでしょうか?

祭神は、底筒之男神(そこつつのおのかみ)中筒之男神(なかつつおのかみ)上筒之男神(うえつつおのかみ)の住吉三神と言われる神様と神功皇后です。この四神をあわせて住吉大神とよぶそうです。

住吉三神は、伊邪那岐命が「日向の橘の小門の阿波岐原」で禊を行った際に誕生した神様で、この三神のあとに、天照大神が生まれます。

阿波には「天照大神誕生の地」なる神社もありますから・・・。

この説を信じると、住吉三神も阿波の生まれということになりますが・・・。

神功皇后は、第14代仲哀天皇の皇后で、第15代応神天皇の母です。仲哀天皇が謎の死をとげたあと、身重でありながら、重臣武内宿禰とともに、新羅を攻めて勝利した勇猛果敢な女性です。

応神町の隣に阿波生まれかもしれない住吉三神が祀られていて、そこに応神天皇の母の神功皇后が祀られている・・・。何とも妄想しがいのあるピースがそろっています。

住吉神社の略記によると、承安2年(1172年)に津守国房が罪を受けて阿波国に流され、密かにこの地に住吉三神を祀り、帰国を祈ったところ、帰国を許されたそうです。その後、源義経が元暦2年(1185年)が屋島攻めの際に、吉野川が荒れて渡れず住吉大神に祈ったところ無事に渡ることができ、その渡った先に住吉祠があったため、義経は、凱旋後、朝廷に申し出て社殿を造営したそうです。

しかし、徳島県神社誌には、徳島市住吉一丁目にある住吉神社の創建について、「正安2年(1300年)津守国房北条某とよからず、罪を得て阿波国に流さる。於之憂悲にたえず、密かに当社を祀りて帰国を祈る・・・」とあります。

同じ話ですが、年代が違います。しかも、津守氏の系図を見ても国房の名はありません。謎が謎を呼ぶと妄想が・・・。

住吉神社~別宮八幡宮 約4km

住吉神社から正法寺川沿いに東へ向かい、再び応神町へ入ります。大型店が立ち並ぶバイパスを南へ横切り、仁徳橋のあった道路を今度は東へと向かって走ります。

しばらく走ると左手に武威神社があります。

武威神社

「たけいじんじゃ」と読みます。珍しい読み方をします。祭神は、応神天皇 仲哀天皇 神功皇后 仁徳天皇 建御名方富命 素戔嗚命です。どうしてこんなに祭神がいるのかいうと、大正2年に、八幡神社に諏訪神社・倉宮神社・八坂神社を合祀して、神社名を武威神社と改称したからです。倉宮神社には、大雀命(おおささぎのみこと)が祀られていました。大雀命とは仁徳天皇の名前です。

さらに東へ向かい、応神郵便局、応神中学校を過ぎて右へ曲ると別宮八幡神社の裏手が見えてきます。

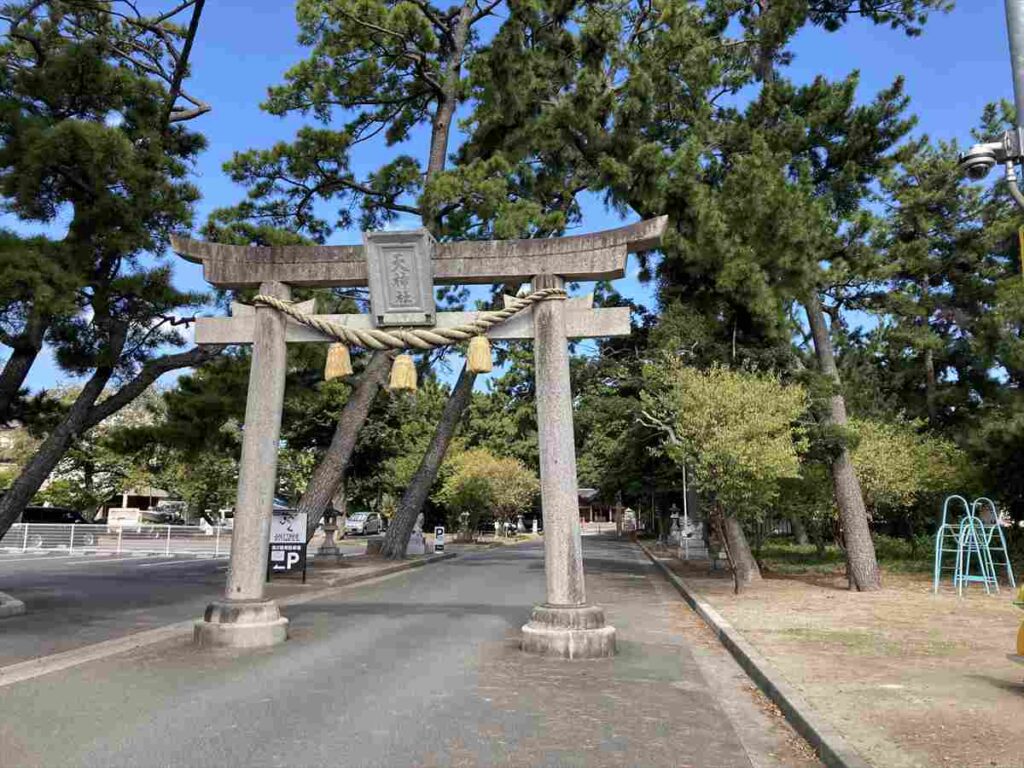

別宮八幡神社

別宮八幡神社の鳥はとても大きくて道路をまたぐように建っています。

別宮八幡神社の祭神は、応神天皇、仲哀天皇、神功皇后です。

平安時代に、現在の川内町、応神町、松茂町、北島町は、「萱島荘」という京都の石清水八幡神社の荘園となっていました。万寿2年(1025年)に萱島荘の守護として、吉野川河口の別宮浦に、山城国石清水八幡宮を勧請したのが創建と伝えられています。

別宮浦は、河口にあるので度々の水害にあい、その難を避けるために、室町時代に現在の位置に移されたそうです。

その後、阿波を治めた細川氏、三好氏、蜂須賀氏の崇敬を受けて、神社は大きくなっていきました。四国管領の細川勝元は、石清水八幡神社に代替地を与えてまで、萱島荘を自分の領地にしていますから、この地を相当重要視していたと思われます。

明治22年に、近隣の五村が合併するときに、別宮八幡神社の祭神の応神天皇にちなんで「応神村」と名付けられました。

別宮八幡神社の大鳥居をくぐって南へ進むと、高速道路の側道に出ます。その側道を東へと走っていきます。

別宮八幡神社~ゴール 約5km

走っていると、ちょっとわかりにくいのですが、左手に大きな木がもこもこっと茂ったところがあります。それに向かって細い道を入っていくと高良神社があります。

高良神社

高良神社の祭神は武内宿禰です。武内宿禰は、景行、成務、仲哀、応神、仁徳の五代の天皇に仕えた大臣で、年齢は300才とも・・・。まさに伝説上の人物で、かつては、紙幣の肖像になったこともあります。

古事記や日本書紀では、仲哀天皇の謎の死や神功皇后の新羅出兵、応神天皇の誕生などに深くかかわっており、応神町で祀られているのも何か理由があるはずです。

高良神社の前の道を東へ向かいます。しばらく走って振り返ると、東に向かって川が流れていて、川に沿って一直線に並木が伸びています。なかなか走っていて気持ちの良い道です。

吉野川橋を渡って、あらたえの湯にもどります。吉野川橋北詰からのこの景色、「ザ・徳島!」って感じです。

まとめ

今回は、第15代応神天皇にまつわる妄想スポットを訪ねての約17kmのマラニックでした。

二つの住吉神社の創建伝説の謎も気になるところではあります。

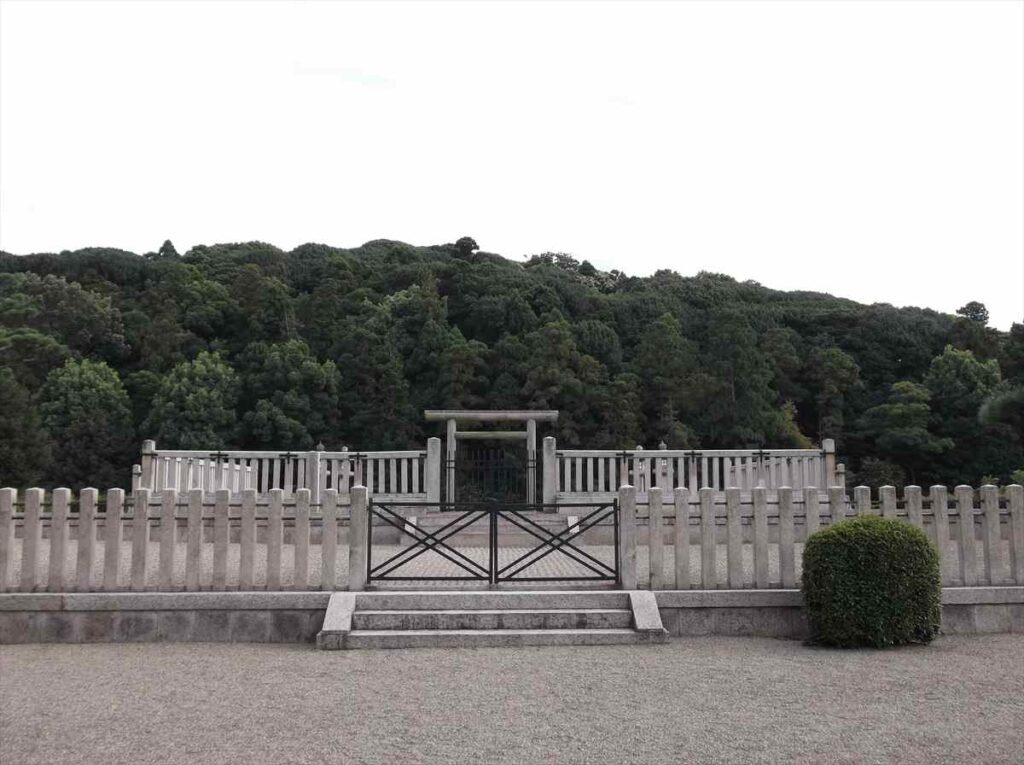

ちなみにこちらが、応神天皇陵とされる大阪府羽曳野市にある全国第2位規模を誇る墳丘長425mの前方後円墳の誉田御廟山古墳です。もう大きすぎて小山にしか見えません。