927年に編纂された延喜式神名帳に「阿波国 那賀郡 賀志波比賣神社(かしはひめのかみのやしろ)」と記された神社があります。

延喜式神名帳に記された神社は、当時そこに確実に存在し、国から幣帛を受けていた格式のある神社のことです。

千年以上前の延喜式神名帳に記された賀志波比賣神社ではないかとされる神社が、阿南市見能林町柏野にある賀志波比売神社です。

賀志波比賣神社とは?

賀志波比売神社は、JR見能林駅から東へ約500mほどの所にあります。住宅の間に挟まれた小さな神社です。

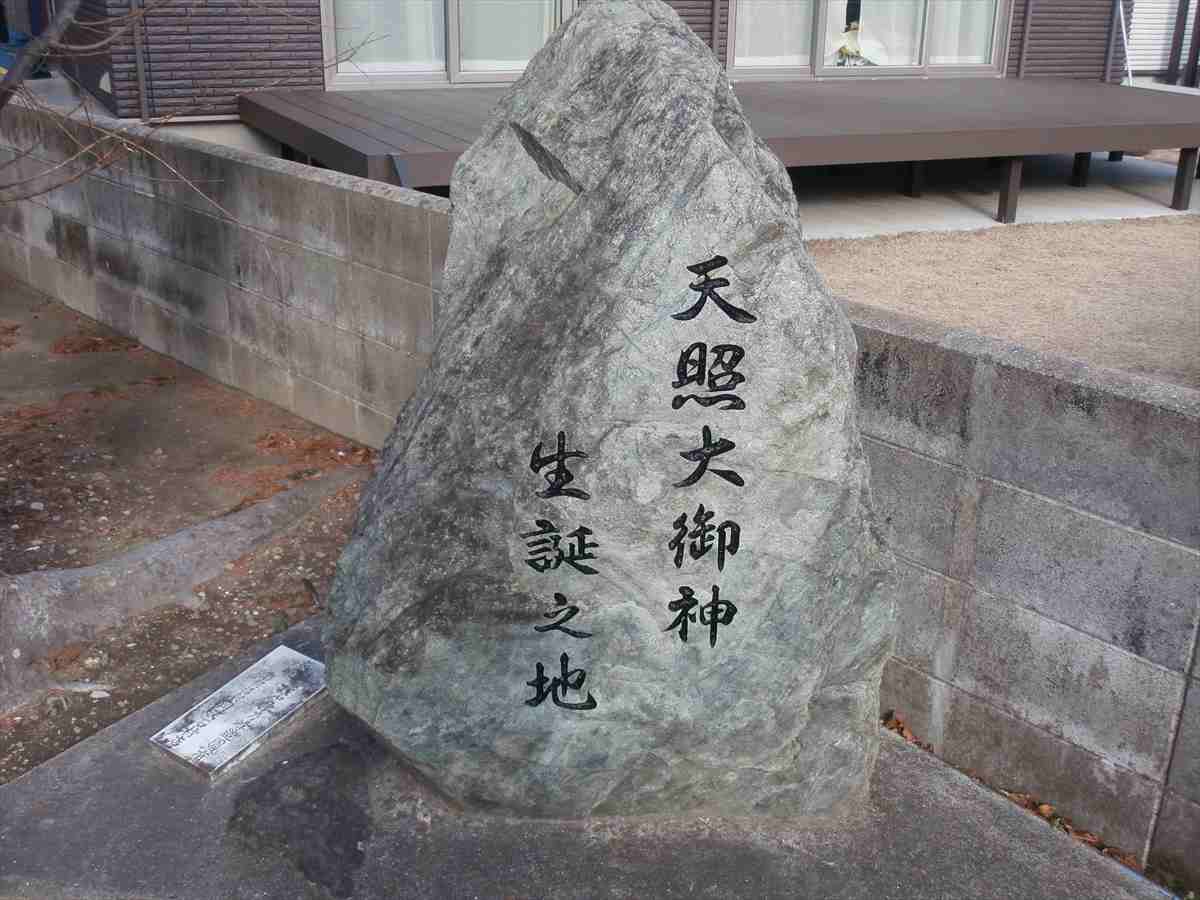

境内には、なんと大胆にも「天照大御神生誕之地」と書かれた石碑が立っています。

社殿もこぢんまりとしており、伊勢神宮に祀られた皇祖神の天照大神の生まれた地とは思えない感じがします。

いやいや、天照大神生誕之地って・・・。さすがにそれはないでしょう。そういえば、阿波には、天照大神の葬儀が行われたという神社もあったなあ・・・。

なぜ、ここが天照大御神生誕の地なのか?

古事記によると、天照大神の誕生について、黄泉の国から逃げ帰った伊邪那岐命(いざなぎのみこと)が、穢れを祓うために、「竺紫の日向の橘の小門の阿波岐原」で禊祓いをしたところ、左目を洗うと天照大神が、右目を洗うと月読命が、鼻を洗うと須佐之男命が生まれたと記されています。

一般には、「竺紫の日向の橘の小門の阿波岐原」は、九州の日向の橘の小戸の阿波岐原で、現在の宮崎県宮崎市阿波岐原町産母にその地があるとされています。

これを賀志波比売神社の境内にある阿波古事記研究会が立てた案内は、次のように解釈しています。

「竺紫(つくし)」とは「尽きる」で、「日向(ひゅうが)」は、ひむか・ひむかし・ひんがし・ひがしと変化した言葉です。つまり、「竺紫の日向」は「東に尽きた地」という意味です。

確かに、賀志波比売神社の建っているところは、地図で見るとすぐ東は海で「東に尽きた地」です。さらに、南の湾は、橘湾(たちばなわん)といいます。

賀志波比売神社のすぐ南の小山に八幡神社八坂神社という神社があります。

八坂神社というだけあって、須佐之男命が祀られています。その小山の北側に禊岩と呼ばれる岩があり、小門神社という小さな祠があります。

天照大神と須佐之男命は同時に誕生していますので、この地は、須佐之男命生誕の地でもあると言えます。

「そんなの後から神話にあわせて神社が作られたんじゃないの?」と思ってしまいますが、実は、日本書紀の一書には「賀志波比売神社=天照大神生誕の地」がトンデモ説といえない記述があります。

・・・そのけがらわしいものをすすぎ洗おうと思って、出かけて阿波の水門と速水名門をごらんになった。ところがこの二つの海峡は、潮流がはなはだ速かった。それで橘の小門に帰られて払いすすぎをおこなった。

日本書紀(上)全現代語訳 宇治谷 孟 著

伊邪那岐命は、禊祓いをするために、始めは、阿波の水門と速水名門に行ったが流れが速かったので橘の小門に帰って禊ぎをしたというのです。

もうはっきりと「阿波の水門と速水名門」と書かれています。素直に考えれば、阿波の小鳴門海峡と鳴門海峡ということになります。

阿南市見能林町から橘町辺りは、昔は小島が点在する浅瀬で、小門神社のある辺りは、島と島に挟まれた小さな海峡だったと考えられます。

伊邪那岐命は、小鳴門海峡と鳴門海峡の流れがあまりにも速かったので、橘の小さな海峡で禊祓いをしたのです。そもそも、禊祓いをした場所も古事記には「阿波岐原」と記されています。

また、橘湾の東、蒲田岬(かもだみさき)の先に浮かぶ伊島にある當所神社には、伊邪那岐命が禊ぎをしたときに最後に生まれた奧疎神(おきざかる)、奧津那藝佐毘古神(おきつなぎさびこ)、奧津甲斐辨羅神(おきつかいひべら)の三柱が祀られています。これらの神様は、全国で唯一伊島だけで祀られている神様だと言われています。

賀志波比売命とは?

賀志波比売神社の境内にある阿波古事記研究会の説明板によると、賀志波比売という名は、天照大神の幼い時の名前ではないかと推察しています。

賀志波比売命が祀られている神社が伊邪那岐命が禊祓いを行い天照大神が生まれた場所にあるから、賀志波比売は天照大神の幼名であるというのもいささか強引な気もします。

賀志波比売命は、賀志波比売神社の西にそびえる標高247.1mの津乃峰山の津峯神社でも賀志波比売大神として祀られています。

阿南市史には、1793年に書かれた「阿波国十郡中神社書上旧記書」に「聖武天皇御宇神託有リテ遷座ス」とあり、賀志波比売命は、この地より津乃峰山頂に移されたと記されています。

津峰神社の由緒によると、神亀元年(724年)の創建とされているので、賀志波比売神社の創建はそれ以前ということになります。

賀志波比売命は、古事記にも日本書紀にも登場しません。

江戸時代の阿波国最初の歴史書「阿府志」には「賀志波比売神社、夏之売命(なつのめのみこと)を祭る。羽山戸神(はやまとのかみ)、大宣都姫(おおげつひめ)を娶て夏高津日神(なつたかつひのかみ)亦名夏之売神を生む」とあります。

羽山戸神が、大宣都姫を娶って夏高津日神またの名を名夏之売神を生むというのは、古事記に記されていることですが、「賀志波比売命=夏之売命」の根拠はどこにも見当たりません。

羽山戸神は、古事記では、須佐之男命と大山祇命の娘、神大市比売命の子の大年神の子として登場しますから、須佐之男命の孫にあたります。賀志波比売命が夏之売命とすると、須佐之男命のひ孫にあたるので天照大神ではないことになります。

夏之売命の母の大宣都姫は古事記に世代を超えて何度も登場する神で、最初の登場は、伊邪那岐命と伊邪那美命が国生みをしたときの阿波国の神名として登場します。つまり阿波の国を象徴する神様です。

「阿府志」は、延喜式内社の神様として祀られている賀志波比売命を阿波にとって重要な姫神として、大宣都比売の子であると推察し、賀志波比売命に大宣都比売の子の夏之売命をあてたのかもしれません。

賀志波比売の名にある柏の木は、古来より神の宿る木として、その葉は、神様に捧げる食事を盛りつける葉として使われてきました。大宣都比売が穀物をはじめとする食物の神様であることから、関連付けられたとも考えられます。

まとめ

賀志波比売命が誰なのか結局のところよくわかりません。だから面白いのですが・・・。賀志波比売命が天照大神の幼名かどうかはともかく、伊邪那岐命が禊祓いをした場所を日本書紀の一書が「阿波の・・・」と記していることは事実です。

ここまではっきりと書かれているのに話題にならないのも不思議なことです。

宮崎県の阿波岐原町にも行ったことがあります。宮崎県宮崎市阿波岐原町に、延喜式内社の江田神社があり、伊邪那岐命と伊邪那美命が祀られています。近くには、御池と呼ばれている伊邪那岐命が禊祓いを行ったとされる池があります。

さすが神話の国です。ピースは全部そろっています。

伊邪那岐命がここで禊祓いを行ったならば、天照大神の誕生の地は宮崎ということになります。

江田神社も式内社ですから、賀志波比売神社と同じく創建は、927年以前ということになります。ちなみに、延喜式内社の数は、日向国の4社に対して阿波国は50社もあります。

この数をそのままとらえると、日向国より阿波国の方が朝廷が重要視する神様がたくさんいたということになります。

阿波の古代史・・・。妄想するにはもってこいです。何しろ、天照大神が誕生した神社と葬儀を行った神社が延喜式内社として存在してるんですから・・・。