ランニングの後に、スーパー銭湯によく行きます。

サウナから出て、冷たい水風呂に入ると、「ととのう~」って感じがします。

水風呂に気持ちよくつかっていると、後から入ってきて、水の中に潜る人が必ずいます。

「水風呂に潜らないでください!」という張り紙があってもお構いなしです。

そんなときは、潜っている間に「潜ったらあかんって書いてあるだろ!」と小声で説教をしてやります。

ささやかな抵抗・・・。

さて、今回は、阿波国一宮 大麻比古神社 を訪ねました。

大麻比古神社を散策

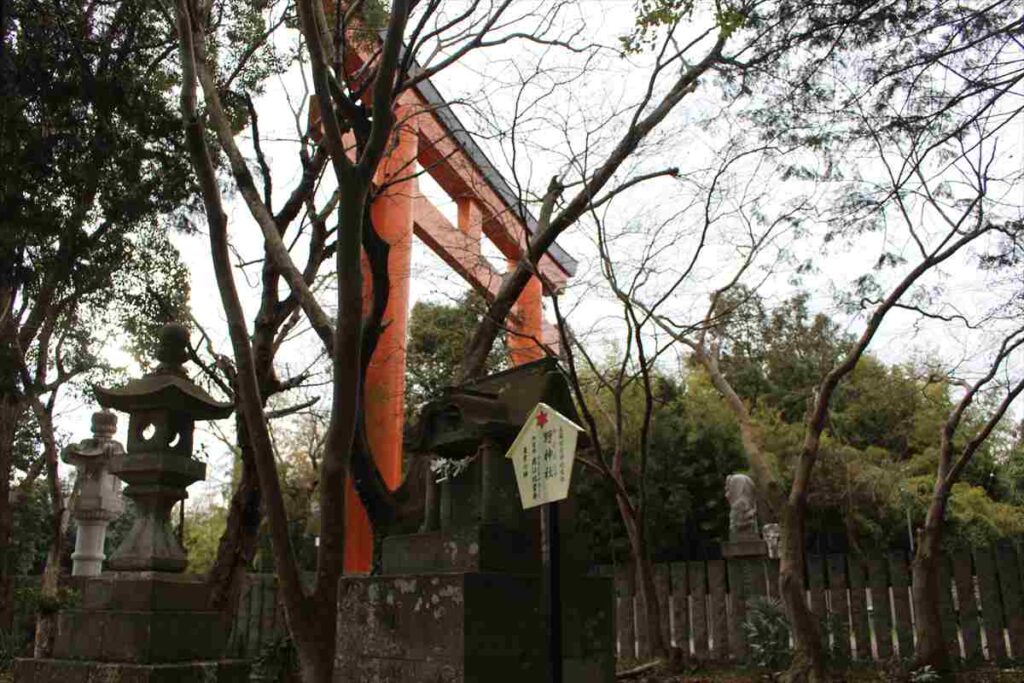

四国八十八か所一番札所霊山寺わきの細い道路を入っていくと、朱色の巨大鳥居が見えてきます。

大麻比古神社の「一の鳥居」です。

高速道路の建設時に、「鳥居が隠れてしまう・・・。」という心配がありましたが、高速道路に負けない存在感を誇っています。

一の鳥居から二の鳥居まで、約800mほどの長い参道が延びています。

あまり知られていませんが、大鳥居の右手に、菅原道真を祀る天神社と鹿江比賣命を祀る野神社があります。

野神社は、延喜式神名帳に「阿波国板野郡小社鹿江比賣神社」と記された延喜式内社の論社の一つになっています。

鹿江比賣命についても二つの説があります。

一つは、忌部氏の系図にみえる大麻比古命の子の千鹿江比賣命であるという説です。

もう一つは、鹿江比賣命は、「かえひめ」という音から、古事記に登場する鹿屋野比賣神(かやのひめ)だという説です。

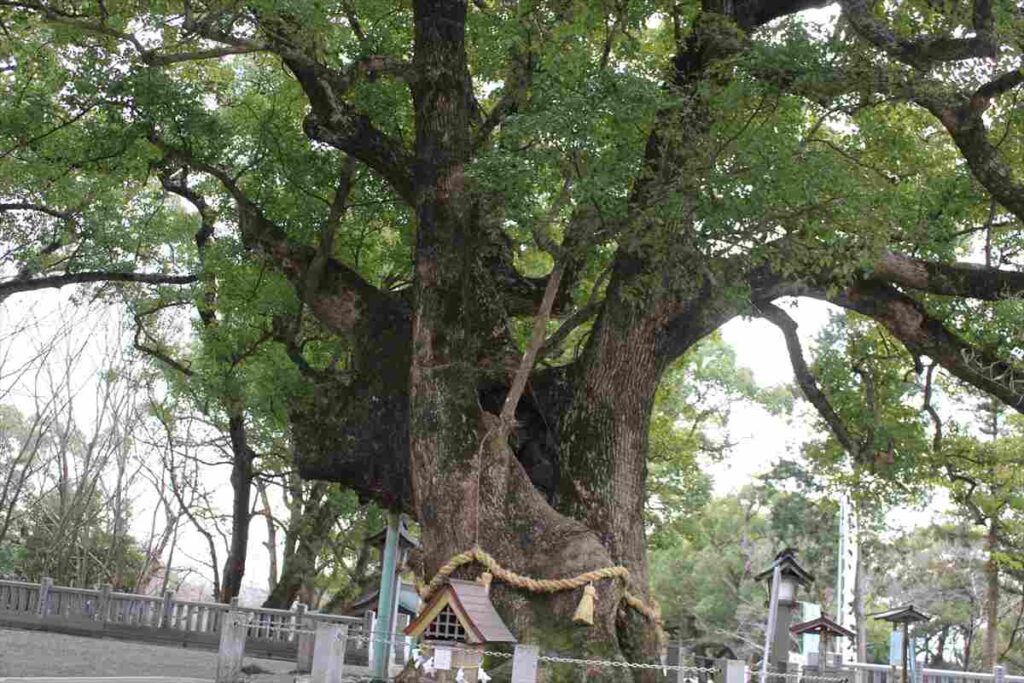

二の鳥居をくぐり、階段を上ると、樹齢1000年を超える大きなクスノキがあります。

以前は、幹の穴にお賽銭を投げ込んでいましたが、木を守るために、今は賽銭箱が置かれています。

大麻比古神社の社殿は、2022年に屋根の銅板が葺き替えらえて新しくなっています。

社殿の裏には、いくつかの末社があります。

右から回ると、まず、豊受社が見えてきます。豊受社には豊受大神が祀られています。

次に、山神社があります。大山祇神が祀られています。

古事記では、山の神である大山祇神の妻は、野の神である鹿屋野比賣神になっています。大麻比古神社の末社として共に祀られたとすれば、さきの鹿江比賣命は、鹿屋野比賣神に思えます。

左に行くと、中宮社があります。中宮社の祭神は不詳となっています。大麻比古神社傳来書上帳では、中ノ宮の祭神は、天御中主命だと言っています。

社殿末社の奥に、第一次世界大戦中に捕虜となり、板東俘虜収容所に収容されたドイツ兵が作っためがね橋が残されています。

池の横に、奥宮峯神社遥拝所があります。祭神は、峯大神で津咋見命(つくいみ)です。大麻山山頂に鎮座する峯神社を遥拝する場所になっています。

津咋見命は、忌部氏系図では、大麻比古命の別名として記されています。

峯神社遥拝所の横から、境内奥にある丸山神社へ道が続いています。丸山神社へ向かう途中に、ドイツ兵が作ったドイツ橋があります。

丸山神社は、小山の上にあります。丸山神社の反対側に丸山稲荷神社があり、倉稲魂命が祀られています。

丸山神社の祭神は、丸山神となっています。丸山神・・・どんな神様なのかさっぱりわかりません。

丸山神社のある小山は、古墳ではないかという説があります。下から見ると、もうこれは、間違いなく古墳だという感じがします。丸山の神様は、古墳の被葬者を思って祀られたのかもしれません。

この丸山の周り、ぐるりと歩けるようになっているのですが、何やら意味深な石積みがたくさんありました。

大麻比古神社の祭神について

大麻比古神社の祭神は、猿田彦大神と大麻比古大神となっています。

大麻比古大神について、神社由緒では、天太玉命だと伝えています。

天太玉命とは大昔阿波国を開拓した阿波の忌部氏(いんべし)の大祖先の神様です。

阿波一宮大麻比古神社 御由緒 より引用

神武天皇の御代に忌部氏の子孫が阿波国に入り国土を開拓して麻とか楮(かじ)の種を播いて麻布とか木綿をつくり郷土の産業の基を開いて人々の福利を進められました。

その氏族は今の吉野川市 元の麻植郡を拠点として開拓をされましたが国土開発の事業が漸く成った後に御先祖の神様 天日鷲命(あめのひわしのみこと)をおまつりしました。この神社が今徳島市に忌部神社としてまつられており、この神様の御神徳をたたえて麻植の神と申して敬ってきました。

忌部神社の御祭神天日鷲命様の大先祖の神様が天太玉命(あめのふとたまのみこと)で此の神様を大麻比古神社と申し上げ郷土の守り神としてこの地におまつりしたのが大麻比古神社と伝えられています。

猿田彦大神とは天孫降臨(てんそんこうりん)の時その道案内の役をつとめられた神様で、昔大麻比古神社の裏に聳えている大麻山(おおあさやま)の峯にお鎮まりになっていましたが、いつの時代かはっきり判りませんが大麻比古神社に合わせまつられたと伝えられています。

阿波一宮大麻比古神社 御由緒 より引用

猿田彦の神様は私共に親しみの深い神様です。おまつりの時、神輿(みこし)の先頭に立って天狗のお姿をして神輿の先導をされている神様で、人々や土地のまわりに立ち塞がり、災難や禍をもたらすものを祓い退けてくださる神様です。

境内末社の説明では、大麻山の峯大神は、津咋見命となっていました。忌部氏系図では、この津咋見命が大麻比古命となっています。

江戸時代の大麻彦神社傳来書上帳に「かみそりが峯」の説明として、天日鷲命が猿田彦大神を勧請した後、麻植郡へ飛び去ったので神去りが峯と呼んでいたのが訛って「かみそりが峯」になったとあります。こじつけ感凄いです。

天太玉命、天日鷲命、津咋見命、そして猿田彦神・・・。祭神候補がたくさんいて混乱してしまいます。

天太玉命、天日鷲命、津咋見命は、いずれも忌部氏の祖神です。大麻比古命とは、忌部氏の祖神の総称としての祭神なのかもしれません。

いろい妄想してみると、どうやら、大麻山山頂に最初に鎮座していたのは猿田彦大神のようです。そこへ、忌部一族がやってきて、祖神を祀るようになったというところでしょうか?

大麻比古神社の辺りは、昔は、海岸線が入り込んでいたと考えられます。忌部一族が阿波で始めに着いたのが大麻比古神社の辺りで、その後、吉野川を遡り、麻植郡一帯を本拠地としていったと思われます。

-34-120x68.jpg)