富士スピードウェイハーフマラソンに参加しました。初めて見る富士山は、とても美しく感動的で、心洗われる気がしました。はるばる静岡までやってきたので、静岡県の古墳を探索することに・・・。

駿河国一之宮 富士山本宮浅間大社へ

まずは、富士宮市にある、駿河国一之宮 富士山本宮浅間大社を訪れました。さすが全国の浅間神社の総本宮だけあって、たくさんの参拝者が訪れていました。富士山本宮浅間大社の祭神は、木花之佐久夜毘売命(このはなのさくやひめのみこと)で、別称が浅間大神となっています。

日本書紀によると、コノハナサクヤヒメは、オオヤマツミの娘で、天孫ニニギノミコトと妻となり、ホアカリノミコト、ホスセリノミコト、ヒコホホデミノミコトの3人の子を産ます。このうちのヒコホホデミノミコトの孫が初代神武天皇となります。

富士山は、日本一の山であり、富士山を臨む浅間神社の祭神は、天孫所縁のコノハナサクヤヒメであるにもかかわらず、日本の歴史書である日本書紀に一切の記載がありません。古事記にもないのです。

富士山を間近に見ると、富士山が、古事記にも日本書紀にも登場しないことに違和感を感じます。しかも、コノハナサクヤヒメは、日本書紀によると、日向に住んでいることになっています。九州の神様が、なぜ、浅間神社に祀られているのでしょうか?

もう、謎しかありません。 この謎を追ってしまうと沼にはまりそうなので、今回は、古墳、古墳。

ちなみに、富士山本宮浅間大社のすぐ近くに、富士山世界遺産センターがあります。ここのテラスから見える富士山がこれまたすばらしい・・・。おススメです。

富士山本宮浅間神社の朱色の鳥居が左下に見えます。さあ、古墳、古墳。

静岡市 賤機山古墳へ

賤機山古墳は、JR静岡駅の近くにある賤機山にあります。JR静岡駅の近くには、駿府城もあります。駿府城は、あとで行くことにして、とりあえず、賤機山の麓にある静岡浅間神社へ行ってみることにしました。

絢爛豪華な楼門を抜けると、これまた極彩色の拝殿が迎えてくれます。拝殿は、浅間神社と神部神社の2つの神社がひとつになっています。

御朱印をいただくときに巫女さんから聞いたのですが、静岡浅間神社というのは、浅間神社と神部神社、大歳御祖神社の3社の総称をいうそうです。それぞれに御朱印をいただくことができます。

ちなみに神部神社の祭神は大己貴命で、大歳御祖神社の祭神は、大歳御祖命です。大歳御祖命は、別名を神大市比売といいます。オオヤマツミの娘でスサノオミコトの妻となっています。

静岡浅間神社の境内には他にも、大山祇命(おおやまつみのみこと)を祀る麓山神社(はやまじんじゃ)や八千戈神社(やちほこじんじゃ)、少彦名神社(すくなひこな神社)などがあります。どの社殿も立派で、さすが、徳川家康のお膝元の駿河城下に鎮座しているだけのことはあります。おそらく、徳川幕府の庇護をうけていたのでしょう。

見どころ満載の神社だったので、賤機山古墳探しがすっかり後回しになってしまいました。賤機山古墳は、麓山神社へと続くものすごい急な階段を上った所にありました。

賤機山古墳は、直径約32m、高さ約7mの円墳で、6世紀後半の築造と考えられています。賤機山には、他にも5世紀から7世紀に造られた古墳が存在し、賤機山古墳群を形成しています。この古墳は、賤機山3号墳と呼ばれています。

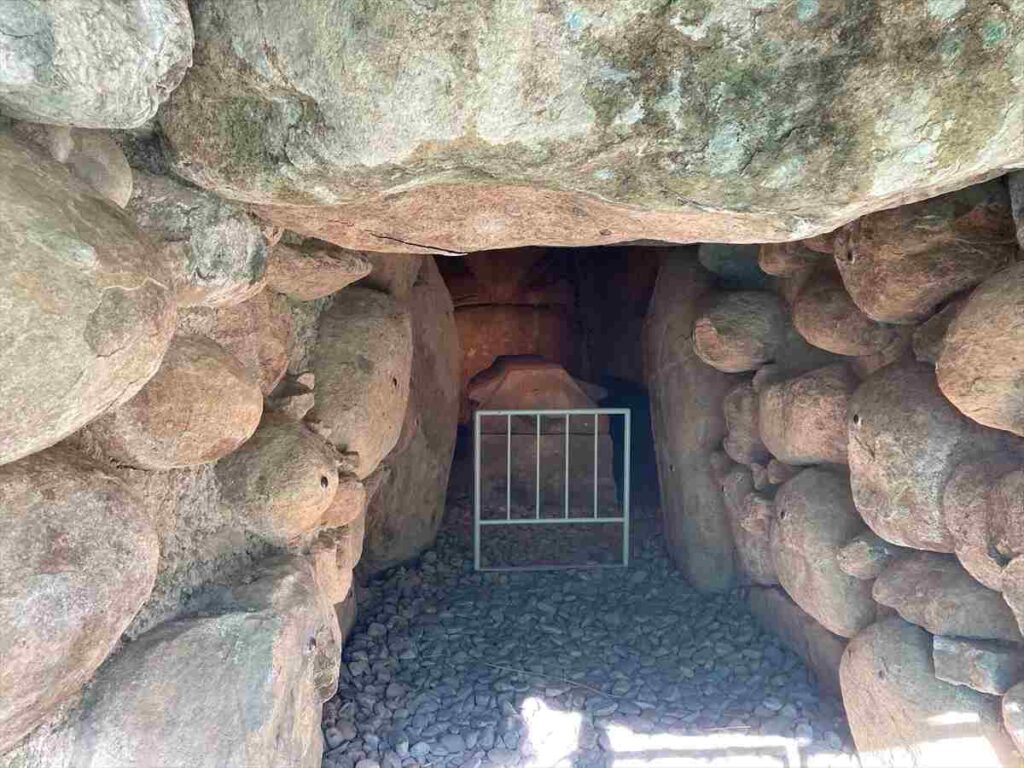

横穴式石室は開口していて、石室内を見ることができます。横穴式石室の全長は、約18mもあります。玄室内には、なんと家形石棺が置かれています。なかなか見ごたえがあります。

静岡県最大の古墳 谷津山古墳へ

次に、静岡県最大の前方後円墳である谷津山古墳へと向かいました。谷津山古墳は、地図で見ると、賤機山古墳のある賤機山から東へ約2km程のところにあります。静岡県最大の前方後円墳が、県庁所在地のしかも市街地のど真ん中にあるとは、この地が古代から重要だったことがうかがえます。

静岡県最大の前方後円墳で、市街地のど真ん中にある古墳・・・。見つけるのは楽勝だと思ったのが間違いでした。ナビが示す地点に着くと、おそらく谷津山と思われる山にはたどり着きましたが、古墳の位置がさっぱり分かりません。しかも、周辺は住宅街で、道が狭く、車をとめるところもありません。

近くの音羽駅近辺でコインパーキングを見つけたので、そこに車をとめて、自転車で探すことにしました。山裾に沿ってぐるっと回ってみましたが、古墳の案内板も何もありません。

資料によると、谷津山古墳は、墳丘長約110mの静岡県最大の前方後円墳です。すぐそこまで来ているのは確かなのに、この目で見ずに帰るわけにはいきません。

そこでひらめいたのが、車で山裾を走っていた時に見つけた公園・・・。そこに行けば何か手掛かりがあるかもと思い行ってみました。

「清水山公園・・・?ん?谷津山じゃないの?」

何かないかと公園の中をうろうろしていると、見つけました!谷津山ハイキングコースの案内板!これを見つけなければ、谷津山古墳をあきらめていたかもしれません。

清水山公園から谷津山古墳へと続く道があります。谷津山古墳まで徒歩約30分・・・行くしかないでしょう。それにしても、左下の「古墳とUFO」というDVDが気になります。

山道を登り始めて約5分、遠くに開けた場所がみえます。前方後円墳の前方部に見えないことはありません。

登ってみると、古墳らしき小山がありました。もしかして、後円部?

谷津山古墳まで約30分と書いてありましたが、5分で着くとは・・・。ラッキーと思って近づいてみてみると、「清水山古墳」と書いてありました。

清水山古墳は、6世紀以降に築かれた横穴式石室をもつ円墳で、大正6年の発掘調査で横穴式石室から、組み合わせ式箱型石棺が4基見つかったそうです。

先へと進むと、山を下り始めました。どうやら、谷津山とは尾根続きの山を清水山と呼ぶようです。そこにも古墳が造られていました。山道をさらに進むこと約30分・・・。ありました谷津山古墳!

谷津山古墳は、静岡平野の中央に位置する標高180mの独立丘陵谷津山の山頂に築かれた全長約110mの前方後円墳です。築造年代は4世頃と考えられています。

後円部中央に約3.5mの竪穴式石室がヘギ石を積み重ねてつくられていたそうです。そのヘギ石が、後円部にある「柚木(ゆのき)浅間神社」の石組みに使用されています。

谷津山古墳の前方部は、木々が伐採されて、その形が見て取れます。

谷津山古墳の築造は4世紀ですから、最初に訪れた賤機山古墳群より約1世紀ほど早く造られたことになります。ヤマト王権成立のかなり早い時期に、この地域にこの規模の前方後円墳を築いた豪族がいたことを示しています。

日本書紀には、日本武尊が駿河国を訪れた際に、日本武尊を欺こうとして討たれた豪族のことが記されています。日本武尊が豪族を平定し、山の頂に登って四方を見渡したのが、谷津山から約6kmほど東にある日本平です。日本平の地名は、日本武尊にちなんでつけられたそうです。

谷津山古墳を築いた一族は、日本武尊に抵抗した豪族か日本武尊とともにこの地を平定した豪族かのどちらかでしょう。

それにしても日本平から四方を見渡せば、いやでも富士山が目に入りますが、そのことにも日本書紀は一切触れていません。やっぱり謎ですね~。

個人的には、日本書紀に記された地名は、ヤマト王権の支配が日本全国に及んでいるように偽装されたもので、古事記や日本書紀に記された物語は、もっと狭い範囲の出来事ではないかと思っています。古事記や日本書紀は、富士山を無視したのではなくて、富士山の見えない地域の歴史なのです。妄想の阿波古代史につながりますが・・・。

まとめ

静岡県の地名の元になったともいわれている賤機山にある賤機山古墳と静岡県最大の前方後円墳である谷津山古墳を訪ねました。

他にも行きたい古墳もありましたし、駿河城もリニューアルした浜松城にも行ってみたかったのですが、日本平にある徳川家康が死んだら最初に葬ってほしいと言った久能東照宮を訪れたときには、すでに薄暗くなっていました。

賤機山古墳のある静岡浅間神社が見どころたっぷりだったのと、谷津山古墳探索に3時間近く有したことが、思わぬ時間オーバーの要因になりました。まあ、どこにあるかわからない古墳を捜し歩いてようやくたどり着いたというのが古墳探索の魅力でもあります。

静岡古墳探訪というより、静岡歴史探訪に、いつかもう一度チャレンジします。