927年に編纂された延喜式神名帳に、「阿波国 名方郡 多祁御奈刀弥神社」と記された神社があります。

その神社が、現在の名西郡石井町浦庄字諏訪にある多祁御奈刀弥神社だとされています。

社伝に、「779年、信濃国諏訪郡南方刀美神社は、阿波国名方郡諏訪大明神を勧請し奉った」とあり、長野県の諏訪大社の元宮であるという説があります。

多祁御奈刀弥神社について

多祁御奈刀弥神社は「たけみなとみ」と読みます。祭神は、建御名方命(たけみなかた)とその妻の八坂刀売命(やさかとめ)です。

「たけみなとみ」と「たけみなかた」では、微妙に読み方が違います。

江戸時代の「大日本史」は、「恐らくは奈の下、方の字を脱す」として、多祁御奈刀弥神は、多祁御奈方刀弥神で、南方刀美神と同じという解釈をしています。

ちなみに、勧請先とされる長野県諏訪大社は、延喜式神名帳では、「信濃国 南方刀美神社二座」となっており、二座とは、建御名方命と八坂刀売命だと言われています。

多祁御奈刀弥神を建御名方命だとする根拠の「大日本史」も「恐らくは・・・」と推測を言っているのであって、もしかしたら脱字はなく「たけみなとみのかみやしろ」が本当かもしれません。

しかし、多祁御奈刀弥神が建御名方命でないとすると話が進まないので、建御名方命として話を進めていきます。

天保11年の銘の入った立派な一の鳥居から社殿までまっすぐ参道が延びています。

二の鳥居の横に、しっかりと「元諏訪」と書かれています。

建御名方命は、古事記では、国譲りの場面で、高天原から遣わされた建御雷神に敗れ、科野国洲羽(しなののくにすは)に追い詰められました。

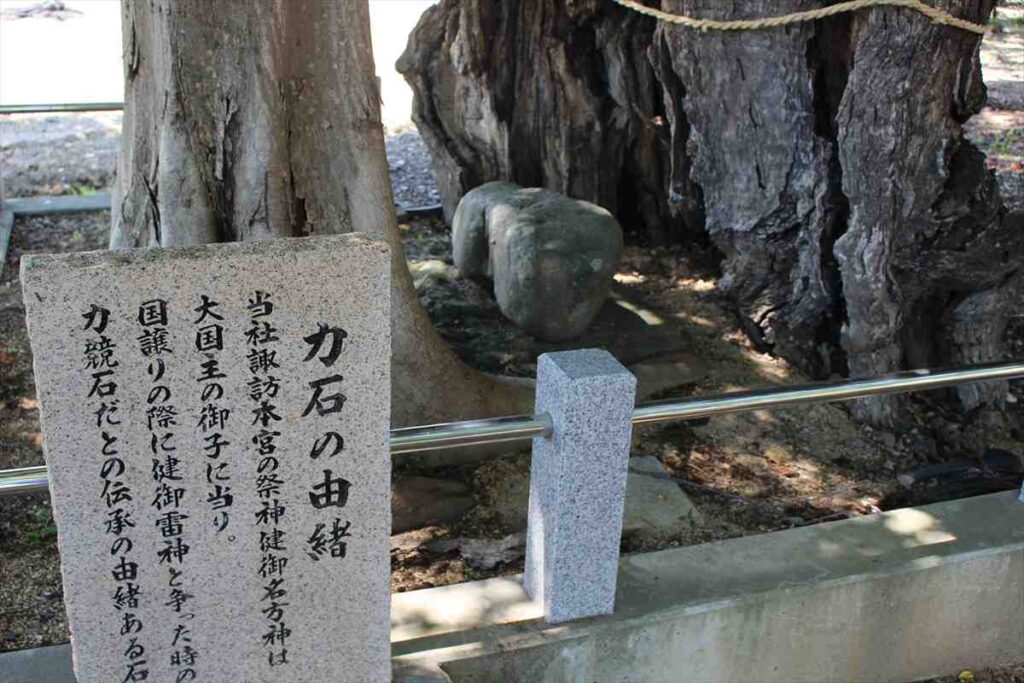

境内には、建御名方命と建御雷神が力を競い合ったという力石が残されています。

元諏訪の根拠は?

元諏訪の根拠は、社伝としてそう伝わっているからなんですが・・・。

建御名方命は、日本書紀には登場しません。古事記には、大国主命の妻と子がたくさん記されていますが、そこに、建御名方命の名はありません。

それでは、どこで登場するのかというと、大国主命の国譲りの場面です。

大国主命は、建御雷神に国譲りを迫られたとき、「我が子の事代主神に聞かないとね・・・。」といったあと、事代主神が降参したと知ると、「もう一人の子、建御名方命も聞かないとね・・・。もう他にはいないよ。」と、ここで初めて登場します。

そのあと建御雷神は、抵抗する建御名方命を科野国洲羽まで追い詰めて降参させました。

その洲羽が、科野国ではなく、この多祁御奈刀弥神社の辺りだというのです。

そもそも洲羽(諏訪)とは、洲浜(すはま)のことで、川・湖・海の底に土砂がたまって高くなり水面上に現れた地形を言います。

多祁御奈刀弥神社の辺りは、昔は吉野川の河口付近で、まさしく州浜でした。

さらに、先代旧事本紀に、大国主命が高志の沼河姫を娶ってもうけた子が建御名方命であると記されています。

高志の沼河姫は、古事記にも登場します。大国主命が高志国の沼河姫のところに通ったので妻の須勢理毘賣命が嫉妬するという場面です。

多祁御奈刀弥神社の属する名方郡には、高足郷があり、今は吉野川対岸となった上板町高志にその名が残っています。

かつての高足郷の地、石井町高原関には、沼河姫のお墓だと伝わる古墳があります。現地に行ってみましたが、竹藪に覆われた古墳らしき小山がありました。

-1-1024x683.jpg)

つまり、窮地に追い込まれた建御名方命が諏訪を目指したのは、母方の勢力を頼ってのことだったというのです。

元諏訪って本当なの?

日本書紀に、持統天皇5年(691年)に、使者を遣わして、龍田風神、信濃の須波・水内の神を祀らせたとあります。季節外れの長雨による水害に頭を悩ませた朝廷が、天候回復を祈願したと考えられています。

龍田風神は、奈良県の龍田大社、信濃の須波神は長野県の諏訪大社、水内神は、長野県の善光寺付近の水内神社とされています。また、須波神は天竜川、水内神は千曲川の水神と解釈されています。天竜川も千曲川も暴れ川として有名です。

それはさておき、691年に信濃国に須波社があったわけで、779年に多祁御奈刀弥神社から勧請したという社伝と矛盾が生じます。

ただ、ささやかな抵抗をしておきますと、「続日本紀」には、承和九年(842)五月、南方刀美神に従五位下が授けられたことが記されています。須波神ではなく南方刀美神にです・・・。

つまり、691年に持統天皇が祈願したのは須波神で、その後、何らかのいきさつで、779年に、建御名方命が勧請され、建御名方富命神として神階がどんどん昇進していったので、主祭神が建御名方富命神となったという妄想もできます。

本家本元の阿波国の多祁御奈刀弥神に神階が授けられていないのはどうしてだ、と言われれば、この妄想はおしまいですが・・・。

それにしても、南方刀美神が無位から従五位下に昇進したのが842年で、建御名方富命神が最高位の正一位に昇進したのが893年ですから、50年余りで最高位に昇進したことになります。そっちのほうが気になります。

まあ、とりあえず、元社説の余地は残されたわけで・・・。

「阿波国式社略考」においては、古事記に記された高志国は、「故志能久邇」という音も表記されているので「タカシ」と読むのはおかしく、高志は「コシ」と読み、越後国古志郡のことであり、名方郡高足郷の話ではないとしています。

さらに、越後国には、沼河比売命を祀る奴奈川神社や大国主命を祀る大神神社が延喜式神名帳に記されているので、阿波国の事ではないと悟った方がいいですよとばっさり否定しています。

確かに越後国のほうがピースが揃っています・・・。

しかし、阿波国には、皇室関係者もお忍びで訪れたという大国主命と同神の大己貴命を祀る延喜式内社の八鉾神社があります。

さらに、古事記に大国主命の子と記された事代主神の名がつく延喜式内社は、宮中一座と大和国二座、阿波国二座しかないのです。

建御名方命が阿波国の生まれだとする説もトンデモ説とするには惜しいのです。

誰が何のために多祁御奈刀弥神を祀ったのか?

大国主命や建御名方命は、神代に登場する神様なので、実在していたかどうかを論じること自体がもはや妄想といえます。それが楽しくてやっているのですが・・・。

そこで、誰が何のために、この地に多祁御奈刀弥神を祀ったのかを考えてみました。

「日本の神々(谷川健一編)」では、「大日本史」に、「土師に多祁御奈刀弥社あり」と記されていることに注目し、土師郷は土師氏にゆかりのある郷名で、土師氏は、出雲系の天穂日命を祖としていることから、出雲系の人々が、同じく出雲系の建御名方命を祀ったのではないかと推論しています。

また、多祁御奈刀弥神社のある名方郡の延喜式内社に、「天石門別豊玉姫神社」と「和多津美豊玉姫神社」の海人族に所縁のある二座があることをあげ、多祁御奈刀弥神も海人族が祀った神様ではないかと言っています。

多祁御奈刀弥神が「方」の脱字なく、「たけみなとみのかみ」だとしたら、「みなと」の文字を含みます。「みなと=水門=港」まさしく海神族が祀るにふさわしい神といえます。

また、先にも述べましたが、多祁御奈刀弥神社のある辺りは、吉野川の氾濫原で、洲浜(スワ)にあった農耕地は、吉野川が氾濫するたびに大きな被害を受けていたに違いありません。「みなと=水止」とすると、この辺りを開拓した一族が治水の神として、多祁御奈刀弥神を祀ったとも考えられます。

「浦庄村史」は、高志国造を賜った阿閇氏が諏訪大明神の近くに住んでおり、この地に生まれた建御名方命を祀ったという「阿府志」の記述を掲載しています。

「阿府志」には、阿閇は阿部とし「名西上浦村家有当家元祖成務天皇朝高志国造阿閇臣祖屋主思命三世孫市命定賜国造高志此地郷名也」とあり、高志国造の阿閇氏の子孫が住んでいたので高志という郷名になったので、高志は越ではなく高足だと記されています。

「福井県史」は先代旧事本紀国造本紀の記述が若狭・高志・三国・角鹿と並んでいることから、この四国造は福井県にあったのではないかと推察しています。また、越国は福井県から新潟県までの広範囲にわたる国名で、高志国造の高志国をのちの越国と考えるには無理があると記しています。

新潟県には、久比岐・高志深江・佐渡の国造が置かれており、位置から考えて高志深江がのちの古志郡になったと考えられます。延喜式神名帳にある沼河比売命を祀る奴奈川神社や大国主命を祀る大神神社は、久比岐からなった頸城郡(くびき)の項に記されています。

これらのことから考えると、阿閇臣が国造となった高志国は「たかし」と読み、古事記で沼河比売命が住んでいた「故志能久邇」は、高志深江国のことだと解釈できます。

そうなると、上浦村に住んでいた高志国造阿閇臣を祖とする阿部一族が居住地を一族の祖にちなんで高足とよんだと考えられます。しかし、阿部一族は、沼河比売命や建御名方命と何の関係もないことになります。高志国造阿閇臣を祖とする阿部氏が建御名方命を祀る理由がつかなくなります。

まとめ

状況証拠をもとに妄想してみると、多祁御奈刀弥神社は、延喜式神名帳の表記の通りで、その土地柄から、海人族が治水や海上交通の神を祀ったのだと思います。

多祁御奈刀弥神社は、地元では「お諏訪さん」「東の宮」とよばれていたと伝えられています。「東の宮」に対する「西の宮」ようですが、それに対する「西の宮」が吉野川市にある敷島神社です。

敷島神社は、もとは西宮神社と呼ばれていました。明治期に近くの河辺八幡神社等を合祀して敷島神社と改称しました。合祀された河辺八幡神社は、延喜式内社の天水沼比古天水塞比賣神社(あめのみずぬまひこあめのみずせきひめ)とされていた天足祠(あまたらし)を合祀していました。

天水沼比古天水塞比賣神も雨水や治水に関する神様と考えられており、多祁御奈刀弥神と対となる神社と考えられていたのかもしれません。

ただ、敷島神社は西宮神社と呼ばれていただけあって、事代主神も祀られています。事代主神と建御名方命は、ともに大国主命の子として兄弟神の関係になりますから、そういう意味での「西の宮」「東の宮」なのかもしれません。これはこれで説得力のある話です。

多祁御奈刀弥神社は、江戸時代に、徳島藩主蜂須賀家の崇敬を受け、城に近いところに勧請されました。勧請された諏訪神社は、諏訪大明神は、城の守護神として大きく栄えました。多祁御奈刀弥神社を元諏訪と呼ぶのは、この佐古の諏訪神社の勧請元だからだという説もあります。

【参考】

「石井町史」 「浦庄村史」 「徳島県神社誌」

「日本の神々 神社と聖地」(谷川健一編 白水社)