徳島県の徳島市と石井町にまたがる標高212.3mの気延山には、約200基以上の古墳があるといわれています。

まさに古墳の密集地帯・・・。

山の神古墳群は、気延山から北西に延びる標高45mの尾根上に築かれた古墳群です。1号墳は、全長57mの前方後円墳で、そのすぐ西側に円墳の2号墳が確認されています。

全長57mというと、渋野丸山古墳(墳丘長105m)、愛宕山古墳(墳丘長63.8m)に次ぐ、県内で3番目に大きい前方後円墳だ!

山の神古墳群を行く!

1978年に宅地造成工事で発見されたというだけあって、造成された住宅地の急坂を登って行きます。西側に見える平野部からは、弥生時代の集落遺跡も見つかっています。

古墳への入り口には「史跡公園前方後円墳」という大きな看板があるのですぐにわかります。

山へと入っていく階段を登って行くと、すぐに「山の神古墳群」という石標が立っています。

石標わきの山道を登って行くと小さな石造りの祠がありました。

祠から先に道らしきものはありません。辺りを見回してみると、祠のある辺りが一番高くなっています。

「もしかして・・・。」と思って、もう一度石標の立っていたところまでもどってよくよく見てみると、確かに古墳っぽい感じがします。

石標の立っていたところからもう後円部だったんだ!

祠のある後円部頂と思われる部分は、直径約10m位の広さがあります。祠の真下辺りから東西軸に築かれた粘土槨が2基並列に並んで発見されています。粘土槨には木棺が納められていたと考えられています。

山の神古墳群1号墳の後円部は東西径31m、南北径33mの楕円形をしています。高さは約4.5mで、前方部はくびれ部幅14m、長さ24m、最大幅は17m、高さ1.5mです。

しかし、後円部頂から四方を見てるも、木々が覆い茂っていて、どの方向に前方部が延びているのかさっぱり分かりません。

さきほどの石標の奥にも山道が続いていたので、先に進んでみることにしました。しばらく行くとすぐに行き止まりになり、そこにも石造りの祠がありました。

祠の奥辺りが前方部の端になると思われます。

ここにも祠があるってことは、何かを祀っているということになるが・・・。2号墳とは位置が違うし・・・。

1号墳は、前方部、後円部ともに2段築成で、1段目は地山を削り出して造形し、2段目は盛土で築いています。この祠の辺りが平坦になっているのは、地山を削って平坦にし、その土を盛土にしたと考えられています。

墳丘斜面からは、墳頂部に配置されていたと思われる壺形土器の頚部が出土しています。壺形土器の形状から4世紀後半の築造と推測されています。

また、墳丘下層から1世紀頃の土器片や墳丘上面から石包丁が出土しており、4世紀後半に前方後円墳が作られるずっと前には、高地性集落があった可能性があると推測されています。

2号墳は、前方部の西側に築かれています。通ってきた道沿いにあるはずですが、藪に覆われてよくわかりませんでした。

2号墳は、東西径11m、南北径14mの楕円形の円墳です。1号墳の後円部も楕円形をしています。おそらく地山を削り出すときの尾根の形状により楕円になったものと思われますが、もしかすると何か意味があるのかもしれません。墳丘は、ほぼ破壊され、発掘調査時に残っていた高さは約0.5mであったとなっています。

すぐ東側にある1号墳と区画するために、馬蹄形の溝を掘っていたことが発掘調査によってわかっています。その溝から、壺形埴輪、家形埴輪、袋状鉄斧、鉄鎌、鉄鉇(てつやりがんな)、筒形銅器が出土しています。

また、周辺に板石が多く混じっていたことから、竪穴式石室があり、後世の削平により破壊され、副葬品とともに散乱したのではないかと考えられています。

2号墳は出土品から、5世紀初頭の築造と考えられています。

筒形銅器は、全国でも約70例の出土しかありません。何に使われたのかは、よくわかっていませんが、朝鮮半島の伽耶地域、近畿地方、瀬戸内沿岸地域の古墳から出土していることから、おそらく、その地域の首長が鉄を入手する過程で、手に入れたものでないかと考えられています。

山の神古墳群の被葬者は日本武尊の皇子?

明治期の国学者である小杉榲邨(こすぎ すぎむら)が編纂した「阿波国徴古雑抄」のなかに「城跡記」に海部城(あまき)という城が掲載されています。

海部城の項には、「主将 長田別王子より世々国司の城也。今尼木と云当国府中なり。」と記されています。

この長田別王子は、「古事記」に登場する息長田別命だとされています。息長田別命は、日本武尊(やまとたけるのみこと)の皇子です。日本武尊は、第12代景行天皇の皇子で、実在したとすれば、活躍したのは、4世紀頃ではないかと考えられています。

この息長田別命の本拠地である海部城が、山の神古墳群の南側の平野部にあったのではないかと推測されるのです。

山の神古墳のすぐ横には、息長田別命の父である日本武尊と息長田別命を祀る白鳥神社があります。

いやいや、妄想しがいのあるピースが揃っている・・・。

山の神古墳1号墳の築造時期は、息長田別命がこの辺りを本拠地としていたころと重なっています。

まとめ

石井町教育委員会がまとめた山の神古墳群の調査報告書では、阿波の前期古墳の特徴である東西軸の埋葬方位をとりながらも、竪穴式石室を築いていない、墳丘のが外表を地山片を粗雑に葺いているのみ、円筒埴輪をもたないなど、伝統的な阿波の古墳との差異を指摘しています。さらに、これらのことから、畿内型の「定型化した前方後円墳」から外れた首長墳の在地的な展開をうかがわせると推測しています。

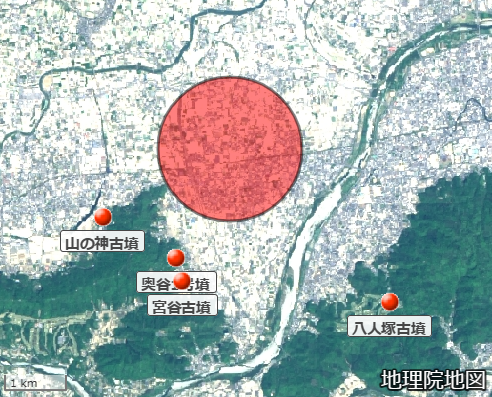

山の神古墳群1号墳とほぼ同時期に築造された古墳が周囲にはいくつかありますが、奥谷1号墳は前方後方墳、宮谷古墳は前方後円墳で三角縁神獣鏡が出土、八人塚古墳は積石塚古墳と多種多様な古墳が築造されています。

これも興味深いな・・・。

山の神古墳1号墳が、前方後円墳ではあるもののヤマト王権との関係が微妙ということであれば、バリバリのヤマト王権の一員である息長田別命をその被葬者とするには少々難があるような気もします。

宮谷古墳が畿内型に最も近いと考えられますが、宮山古墳の築造時期は、3世紀末から4世紀始めと考えられているために、息長田別命とは少々時代がずれています。

しかし、4世紀に息長田別命がこの辺りを本拠地としていたならば、どこかにその陵墓があるはずなのですが・・・妄想がいきずまってしまいました・・・。

参考文献

「山の神古墳群 石井町文化財調査報告集第6集」石井町教育委員会 2019年3月

日本考古学 第22号「筒形銅器の生産 と流通」岩 本 崇