927年に編纂された延喜式神名帳には、朝廷より幣帛を受ける全国の神社2861社(3132座)が記されています。それらの神社は式内社と呼ばれ、927年の時点で確かにその場所に存在していた由緒ある神社です。

延喜式神名帳に記された阿波国の神社に「名方郡 天佐自能和氣神社(あまさしのわけのじんじゃ)」という神社があります。この神社には、日子刺肩別命(ひこさしかたわけのみこと)という神様が祀られています。神社名もこの神様の名前を冠していると思われます。あまり馴染みのない神様ですが、兄弟姉妹がすごいんです。なんと、姉が卑弥呼で、弟が桃太郎というのです。

ちゃぼたつ

姉が卑弥呼で、弟が桃太郎・・・。すごすぎる。これは捜査せねばなりませぬ。

天佐自能和氣神社

天佐自能和氣神社(あまさしのわけのじんじゃ)は、徳島市不動東町4宮西569-1にあります。吉野川と鮎喰川に挟まれた所に位置し、社殿のすぐ北側が吉野川堤防になっています。おそらく、昔は、しょっちゅう洪水に見舞われていたのではないかと思われます。一の鳥居が、神社の数百m南にあります。鳥居越しにピンク色の社殿が見えますが、その向こうにうっすら見える山は、鳴門市の大麻山です。

髙崎村和気にあった高木権現を、明治3年に改称し、天佐自能和気神社となりました。さらに、明治44年に、今の吉野川の河中にあった祠を現在の地に遷座したそうです。

ちゃぼたつ

髙崎村和気にあった高木権現が、明治になってなんで、天佐自能和気神社になったんだ?なんかすでに怪しいなあ・・・。

古事記のみに登場する祭神日子刺肩別命とは?

神社由緒によると

延喜式神名記に曰く小社座祈年国幣に頂り給ふ 古事記に言ふ孝霊天皇紀に意冨夜麻登玖迩阿礼比売命に日子刺肩別命が生まれこの皇子を祭神と祭り奉りしなり 意冨夜麻登玖迩阿礼比売命の父は和知都美命と申し安寧天皇第三皇子師木津日子の皇子にして淡路御井宮に座しこの所縁などありて日子刺肩別命を淡路に近き阿波の国髙﨑の地に祭り奉りしなり

祭神は、高皇産霊尊、神皇産霊尊、意冨夜麻登玖迩阿礼比売命、日子刺肩別命となっています。

日子刺肩別命は、古事記によると、第7代孝霊天皇の皇子で、母は、意冨夜麻登玖迩阿礼比売命(おおやまとくこあれひめのみこと)となっています。天佐自能和氣神社では、母と一緒に祀られています。意冨夜麻登玖迩阿礼比売命は、孝霊天皇との間に、夜麻登登母母曾毘売命(やまととももそひめのみこと)、日子刺肩別命、伊佐勢理毘古命、倭飛羽矢若屋比売(やまとととびはやわかやひめ)の4人の子を産んでいます。しかし、なぜか日本書紀には、日子刺肩別命だけ記されていません。

古事記 第7代孝霊天皇

妃:意冨夜麻登玖迩阿礼比売命 亦名:蠅伊呂泥(はえいろね)

子:夜麻登登母母曾毘売命

子:日子刺肩別命

子:伊佐勢理毘古命 亦名:大吉備津日子命

子:倭飛羽矢若屋比売

妃:蠅伊呂杼(はえいろど)

子:日子寤間命(ひこさめまのみこと)

子:若日子建吉備日子命

日本書紀 第7代孝霊天皇

妃:倭国香媛

子:倭倭迹迹日百襲姫命

子:彦五十狭芹彦命

子:倭迹迹稚屋姫命

妃:絙某弟(はえいろど)

子:彦狭島命(ひこさしまのみこと)

子:稚武彦命

古事記には、日子刺肩別命は、高志の利波臣、豊国の国前臣、五百原君、角鹿の海直の祖であることが記されています。

日子刺肩別命は、母方の祖父の和知都美命(わちつみのみこと)が淡路の御井宮に住みました。その淡路に近いという理由で阿波の髙﨑に祀られました。和知都美命は、古事記のみに登場する神で、第3代安寧天皇の皇子の師木津日子の子です。

ちゃぼたつ

天佐自能和気(あまのさじのわけ)と日子刺肩別(ひこさしわけ)、地名の髙崎村和気は、日子刺肩別の「別(わけ)」からついたのか?

日本書紀にその名がなくて、祖父の宮のあった淡路に近いから阿波に祀られた?各地の一族の祖とされていることから早世したわけでもない。これ、もしかして何かやらかしたんじゃないの?

日子刺肩別命の姉は、なんと卑弥呼!

日子刺肩別命の姉の夜麻登登母母曾毘売命は、日本書紀では、第10代崇神天皇紀に巫女として活躍が記されています。大物主命が神がかりして崇神天皇に神託を伝えたり、武埴安彦の反乱を予知したりして崇神天皇を助けています。また、大物主命の妻となり、大物主命の本当の姿をみて驚いて、陰部を箸で突いて死んでしまいます。亡くなった後は、大市の箸墓に葬られました。それが箸墓古墳であるといわれています。

箸墓古墳(奈良県桜井市)

箸墓古墳は、墳丘長278mの前方後円墳で、後円部の直径は約150mもあります。

夜麻登登母母曾毘売命の巫女的性格や、箸墓古墳の3世紀半ばという築造年代が卑弥呼が亡くなった248年と重なることから、邪馬台国畿内説を唱える人の中には、夜麻登登母母曾毘売命が卑弥呼であるという人もいます。

ちゃぼたつ

卑弥呼の墓なら面白いけどね。大市墓で夜麻登登母母曾毘売命としても、墳丘長278mの箸墓古墳は、相当な権力をもった人物でないと築造できない。3世紀にこんな巨大な古墳を作る技術を経済力を纏向地域の支配者はもっていたのだ。それだけで驚愕する。

日子刺肩別命の弟は、なんと桃太郎!

日子刺肩別命の弟の伊佐勢理毘古命は、古事記では、亦名を大吉備津日子命とされ、崇神天皇に四道将軍の一人として、西道に派遣されました。

大吉備津比古命は、岡山県の吉備津比古神社に主祭神として祀られています。

吉備津彦神社

神社由緒より

古代より当社背後の吉備の中山には巨大な磐座・磐境があり、山全体が神の山として崇敬されてきた。主祭神は大吉備津彦命。命は四道将軍の一人として山陽道に遣わされ、「温羅」という鬼神を退治し、吉備国を平定・統治し、現人神として崇められた。御年281才で薨去され、吉備の中山の南嶺に御陵(茶臼山古墳)を定め葬り奉っている。

吉備津彦命の御陵とされる中山茶臼山古墳は、全長108mの前方後円墳といわれています。また、中山の麓には、吉備津彦命の霊廟とされる吉備津神社があります。

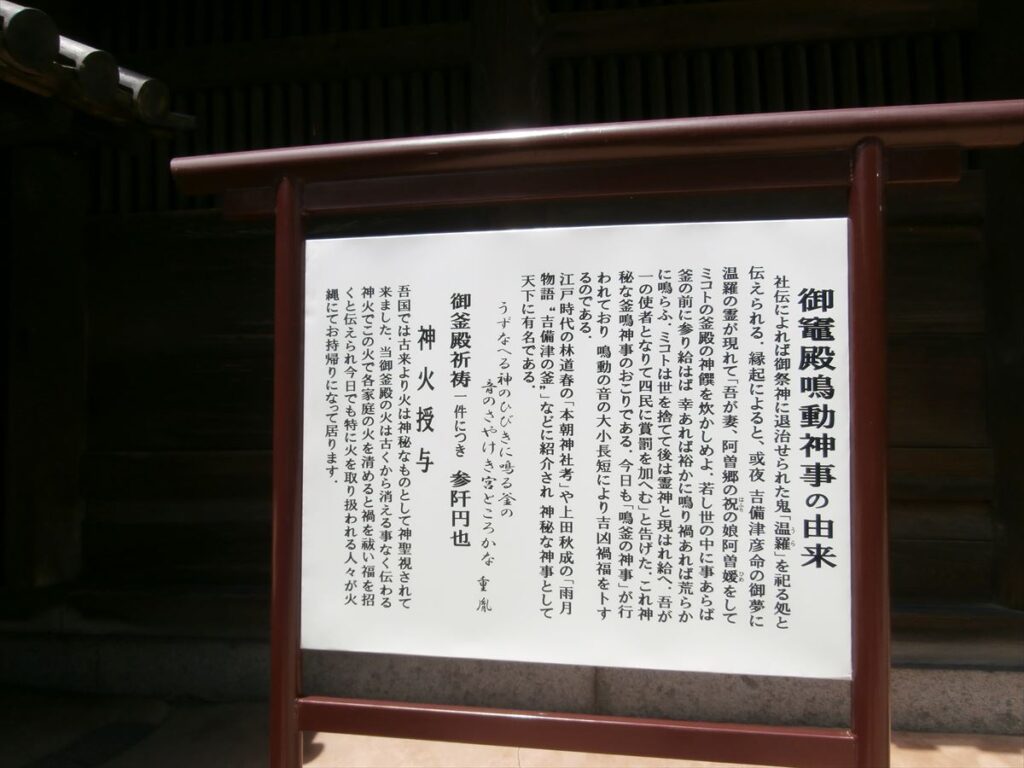

吉備津日子命は、温羅という鬼を退治したと伝えられていることから、桃太郎伝説のモチーフになったといわれています。吉備津神社には、退治した温羅を祀る御竃殿があります。

ちゃぼたつ

なるほど、鬼退治をしたから桃太郎のモデルになったのか。まさか本当に鬼がいたとは思えないので、温羅はヤマト王権の抵抗勢力ということだろう。勝てば官軍ということか。箸墓古墳の後円部からは、吉備地方の影響を受けた特殊器台がみつかっている。姉の夜麻登登母母曾毘売命の墓を築造するときに、吉備津彦命として吉備を平定していた弟の伊佐勢理毘古命が吉備から送った集団が製造したか?

まとめ

ちゃぼたつ

姉の夜麻登登母母曾毘売命が、日本書紀に度々登場し、墳長278mの前方後円墳に葬られ、卑弥呼ではないかといわれ、弟の伊佐勢理毘古命は、日本書紀に四道将軍としての活躍が記され、吉備国で立派な神社に祀られ、桃太郎伝説まで残している。一方で、日子刺肩別命は、日本書紀には記されず、阿波国の天佐自能和気神社でひっそりと祀られている。阿波に祀られるようになった理由が、祖父の宮に近いでは、これまた薄い。日子刺肩別命に何があったのか?崇神天皇が四国に征討軍を派遣していないことが関係するのか?謎は深まるばかり。そう簡単には、古代史の謎は解けないものだ。