マラソンをしながら、ピクニック気分で景色や観光地を楽しむのがマラニック。

神社や古墳は、道幅が狭くて車では行きにくかったり、また、駐車スペースがなかったりということがよくあります。

恥ずかしながら、以前に迷いに迷って辿り着いた古墳まであと数十メートルというところで、古墳に気を取られて、タイヤが側溝にはまり、ロードサービスをよぶはめになったことがあります。

史跡巡りをしながらのランニングは、そんな心配もなし!

今回は、徳島市の眉山の南側の地域、佐古から鮎喰周辺の史跡を巡ってのマラニックです。

出発地点は、徳島市南田宮にある「徳島天然温泉あらたえの湯」です。

まずは、眉山南山麓の諏訪神社を目指します。

出発~諏訪神社 約2km

あらたえの湯とゴルフ練習場の間の道を南に進むと新町川に出ます。新町川沿いを走って眉山を目指します。

吉野川河口の中洲にできた徳島の町には、大小多くの川が網の目のように流れています。

徳島市はあまり知られていませんが「水の都」なんです。時折、川から涼しい風も吹いてきて、ランニングにはぴったり!

しばらく走ると、左手に三ツ合橋が見えてきます。新町川と助任川の合流地点にかかるこの橋は、橋の真ん中に三叉路交差点がある全国的にも珍しい橋です。

三ツ合橋を左手に見ながら、田宮川にかかる宮古橋を渡るとJRの高架が見えてきます。佐古駅を経由して、諏訪神社へ向かいます。

徳島県神社誌によると、諏訪神社は、蜂須賀家政が渭山城築城の際に、城山山麓にあった諏訪社をこの地に遷したものと伝えられています。また、一説には、石井町浦庄の諏訪神社から分霊を奉斎したという説もあります。武勇の神様として有名な建御名方命を祀っています。

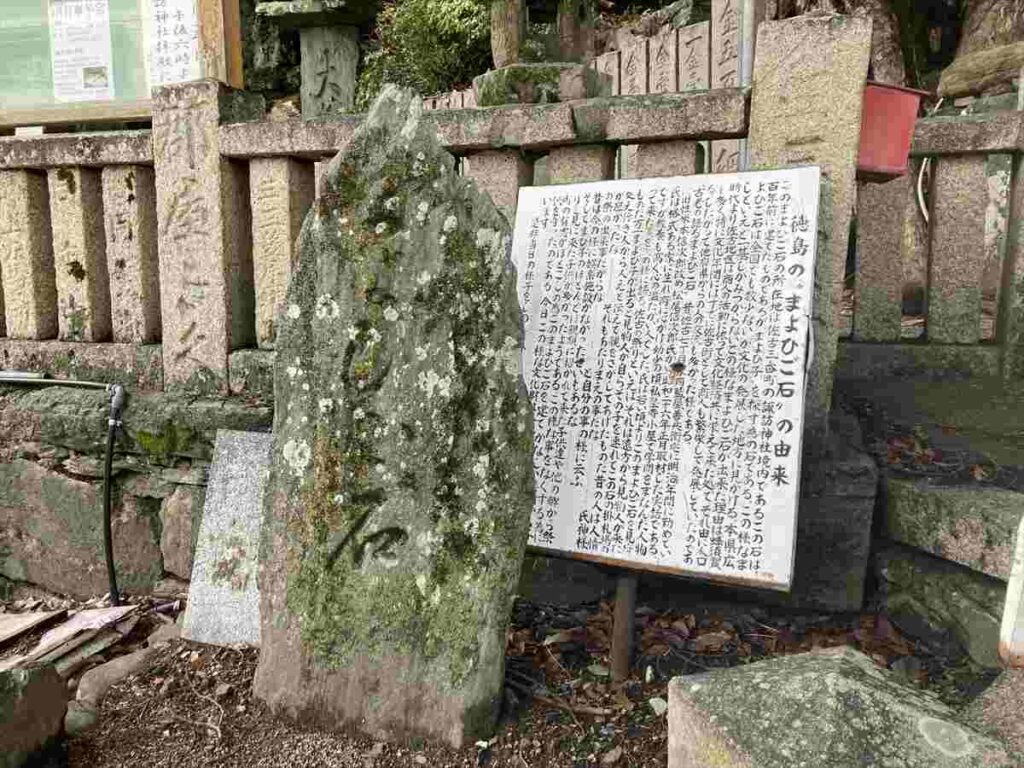

江戸時代、佐古は商人の町として多くの人々が出入りし、諏訪神社の祭礼も大変な賑わいだったそうです。そんな、往古の賑わいを物語る「まよひご石」が鳥居へと続く階段の横にあります。迷い子を見つけると、この「まよひ子石」の所まで連れてきて、親を探したと伝えられています。

鳥居をくぐって、本殿への階段を登って振り返ると、一直線に伸びる参道がはっきりと浮かび上がります。

諏訪神社を出発して、眉山の南山麓沿いを走って、地蔵院へ向かいます。

諏訪神社~地蔵院 約4.5km

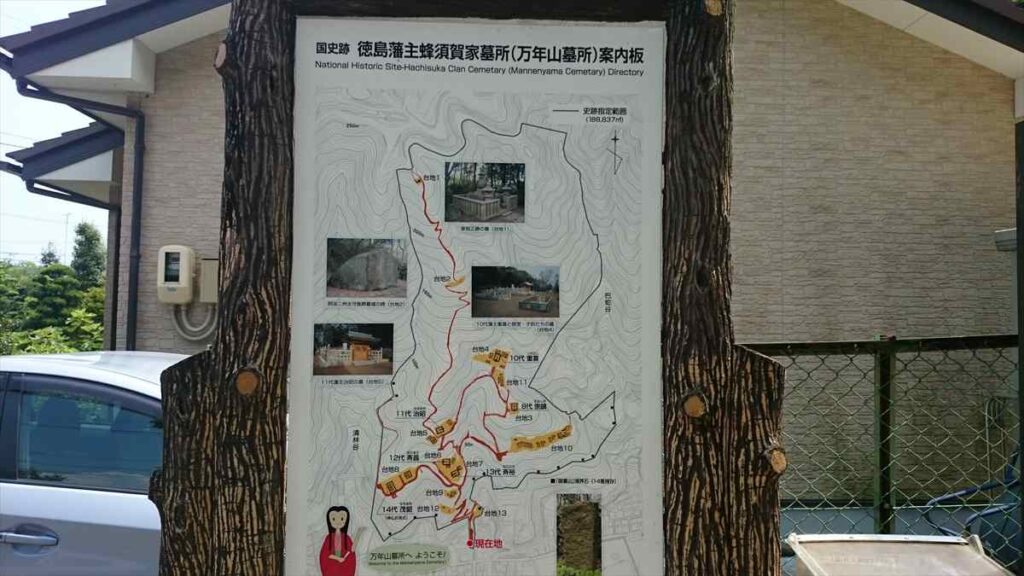

諏訪神社からしばらく山沿いを走ると「蜂須賀家万年山墓所」への入り口があります。

徳島藩10代藩主蜂須賀重喜が、明和3年(1766年)佐古山に藩主とその一族の新墓所をつくり万年山と名付けました。

以前に訪れたことがありますが、遊歩道があり、それぞれの墓所もきれいに保たれています。

今回は、万年山墓所は散策せずに、山沿いをさらに西へと走ります。

しばらく走ると、何やらレトロな建物が右手に見えてきます。

「徳島市水道局佐古配水ポンプ場」です。大正15年(1926年)に建設されたレンガ造りのポンプ場です。平成7年まで使用されていたそうです。

佐古配水ポンプ場から少し西へと走ると、小さな鳥居が見えてきます。

「快神社」と書いて「こころよしじんじゃ」と読みます。小さな神社ですが何やら賑やかそうです。右にあるピンクのハートが気になります。幟には、医薬・健康・子授けの神様と書かれています。

あとで調べてみると、御朱印の多さで結構有名な神社のようです。知りませんでした。

「快神社」すぐ近くに「椎宮八幡神社」があります。

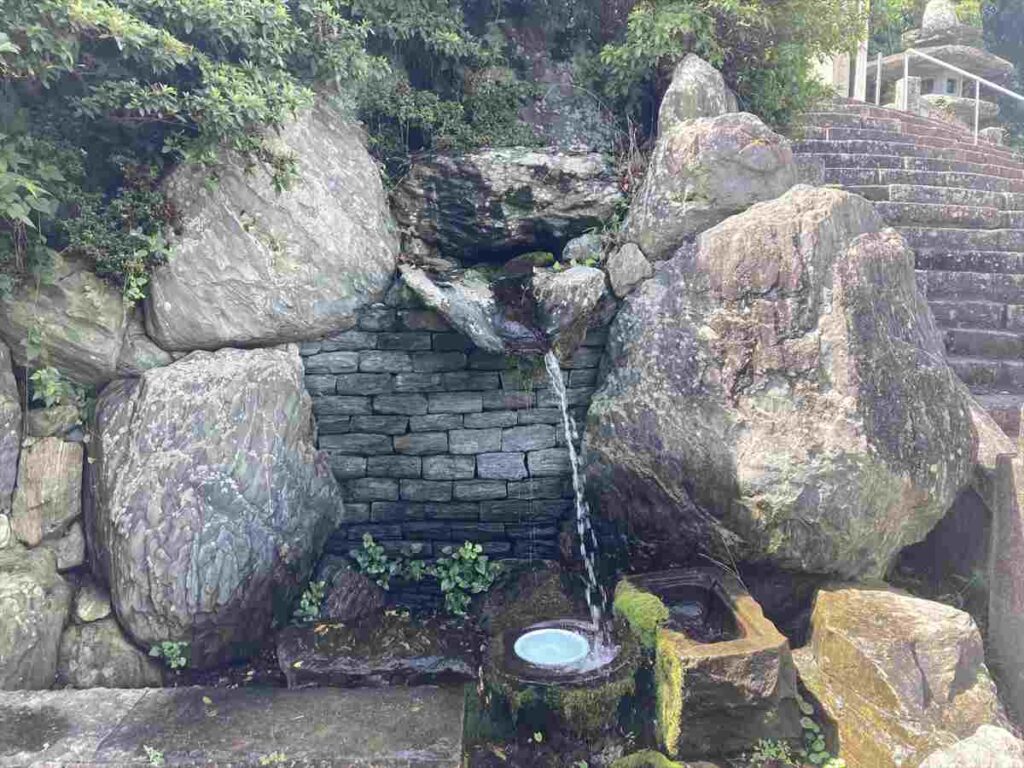

鳥居の奥に長い階段が見えます。階段のすぐ左に雲龍水という湧水が湧いています。

汗びっしょだったので、頭からかぶってみました。とても冷たくていい気持ちです。

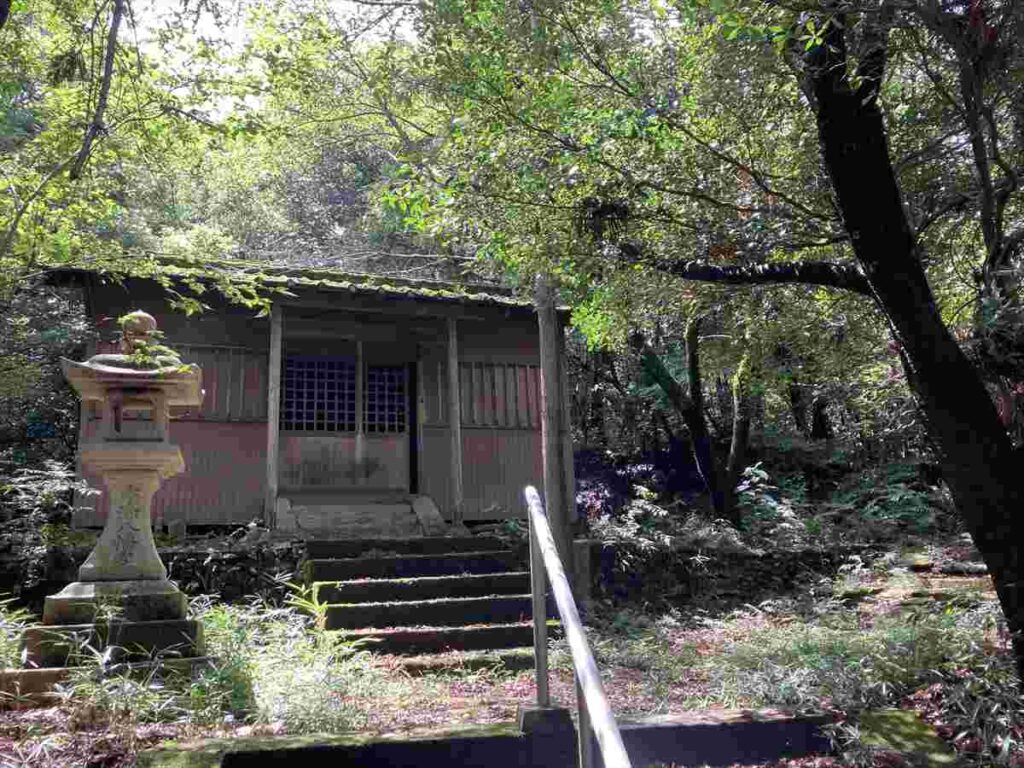

階段を登ると社殿があります。すぐ横に境内社の稲荷神社と中嶋神社があります。ここからも町の様子がよく見えます。

中嶋神社には、田道間守命(たじまもりのみこと)を祀っています。田道間守命は、第11代垂仁天皇の命を受けて「非時香菓(ときじくのかくのこのみ)」を探して「常世の国」に渡りました。苦労の末、やっと探し出して帰ってきたときは、すでに垂仁天皇は崩御していました。

「非時香菓」は、柑橘系の実ではないかとされており、その実が「すだち」ではないかという説があります。

椎宮八幡神社の雲龍水で元気を取り戻して再び西へと山沿いを走っていきます。すると、すぐにまた鳥居が見えてきました。

「産八幡」と書かれています。鳥居の向こうにも階段が上へと続いており、ちょっと気が引けたのですが登ってみました。

なかなかの雰囲気でした。よく見ると燈籠に「宇弥八幡宮」と書かれています。祭神は、誉田別命と息長足比売命です。誉田別命は第15代応神天皇、息長足比売命はその母の神功皇后です。神功皇后は、第14代仲哀天皇の皇后で、仲哀天皇の死後、身重の体でありながら新羅を征服したのち、九州に帰ってきてから後の応神天皇を出産しました。神功皇后が応神天皇を産んだ地は「宇弥」と名付けられました。

ここが応神天皇が生まれた「宇弥」で、応神天皇は、ここから真北にある応神町で育ったというなかなかすごい説もあります。

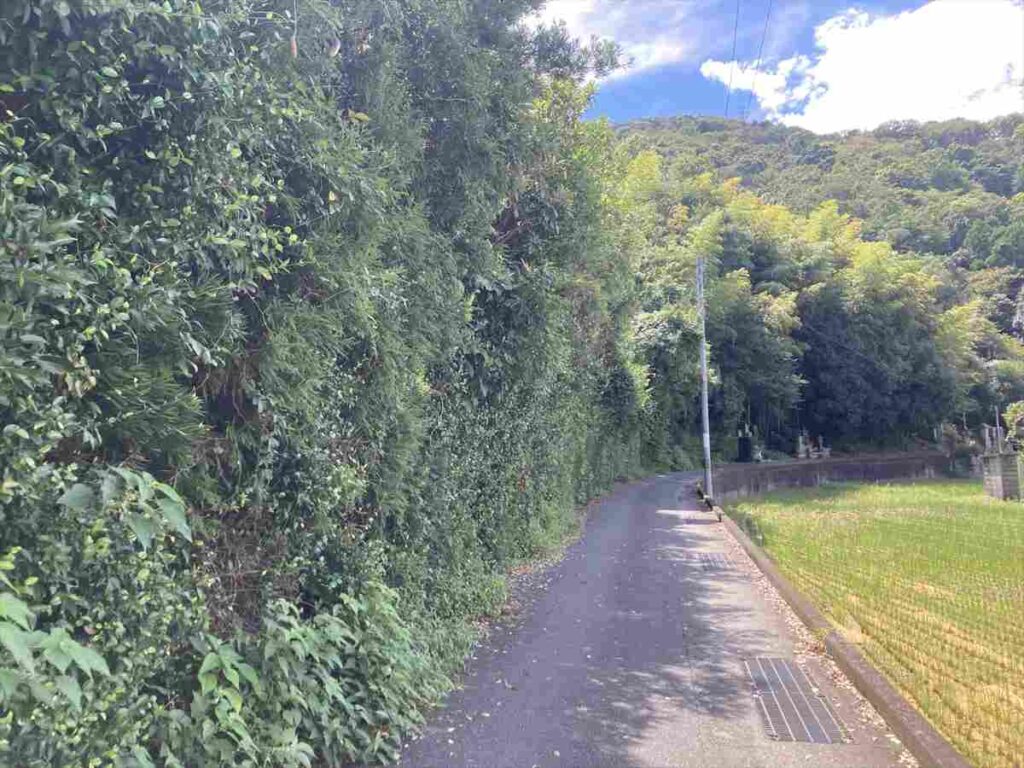

まさかね・・・と思いながら、さらに西へと走ります。すると、何やらただならぬ雰囲気がしてきました。心なしか涼しく感じます。

「タタリ谷常厳寺」とよばれているところです。常厳寺は、すでに退廃していますが、ここは聖徳太子の墓所であるという説があります。

聖徳太子の墓所?そんなばかな・・・と思いますが、しばらく行くとその謎が解けます・・・というか、いっそう深まります。

近寄り難い雰囲気なので、先を急ぎます。しばらく走ると「峯のやくし」と書かれた石柱が見えてきます。

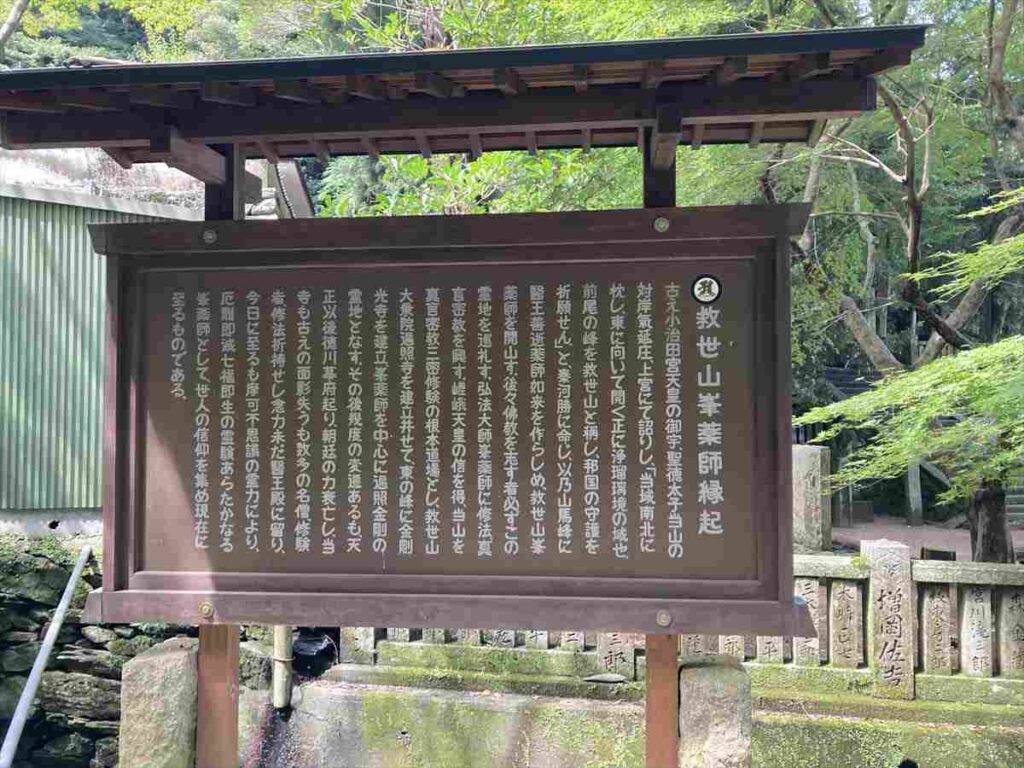

「救世山峯薬師」とよばれていますが、ここの縁起にすごいことが書かれています。

「古え小治田宮天皇の御宇、聖徳太子当山の対岸気延庄、上宮にて詔し・・・」

小治田宮天皇は推古天皇のこと、聖徳太子の上宮は聖徳太子の住まいのことです。

聖徳太子の上宮が、阿波にあった・・・。いやいや・・・。

「聖徳太子が阿波にいたのか・・・。」などと考えながら走っていると、次々に鳥居が現れます。「眉山の南側だけで一体いくつ神社があるんだ!」と思ってしまいます。

豊崎八幡宮の近くには、徳島ラーメンの人気店「名東軒」があります。まだお腹は減っていないので今回はスルーします。

豊崎八幡宮を過ぎると眉山の山麓に沿って北向きに坂を登って地蔵院があります。地蔵院の境内には7世紀中頃の築造とされる「穴不動古墳」があります。

地蔵院を折り返して、井戸寺へ向かいます。

地蔵院~井戸寺 約4.5km

地蔵院から坂を下って、鮎喰川の土手を走り、鮎喰橋を渡って国府町に入ります。国府町は、その名の通り、奈良時代に阿波国の国府が置かれた場所だと言われています。それだけに見どころもたくさんあります。他に寄りたい場所もたくさんあるのですが、今回は、まず、「王子和多津美神社」へ向かいます。

田園風景に溶け込むように小さな社殿が建っています。王子和多津美神社は、927年に編纂された延喜式神名帳に「阿波国 名方郡 和多津美豊玉比売神社」と記された約1000年以上前からある神社です。

王子和多津美神社から北へ約1kmほど行くと井戸寺があります。

井戸寺は、四国八十八か所第十七番札所です。弘法大師が一夜にして掘ったと伝えられる井戸で有名なお寺ですが、本尊は、聖徳太子作の七物薬師如来です。

聖徳太子作の薬師如来・・・。救世山峯薬師とつながった!

井戸寺から出発地点のあらたえの湯をめざして帰路につきます。

井戸寺~ゴール 約6km

井戸寺からは、県道30号線をひたすた東へと走ります。

約3㎞ほど走ると、左手に大きな鳥居が見えてきます。鳥居の先には長い参道が北向きに伸びています。

「天神社」です。菅原道真を祀っています。菅原道真を祀っている天神社や天満神社は阿波にもたくさんあります。

しかし、境内に設置されている由緒書きを見てびっくり!

延喜元年(901年)に、菅原道真が藤原時平の陰謀で無実の罪をきせられ、大宰府に左遷された話は有名です。由緒書によると、大宰府に行く途中で春の嵐に遭遇し、阿波国別宮川から雪ノ浦に漂着したとあります。道真は、住民たちに温かく迎えられ、この地に約六か月間滞在しました。滞在中、寺子屋を開いて子供たちに儒学と筆法を伝授されたそうです。

筑紫へ移った後も、道真は「阿波の旅屋」といって懐かしがったそうです。村人たちは社殿を造って道真を祀りました。この地は旅屋村と呼ばれるようになり、旅屋が変化して現在の地名「田宮」になったそうです。

旅屋が変化して田宮・・・。本当かもしれませんが、誰が考えたか知りませんがよくできた話です。

菅原道真が子供たちを教えた寺子屋が菅原寺として近くに残っていると由緒書きに書いてあったので、狭い路地を走って訪ねてみました。

現在は、薬師寺となっていますが、門柱には「旧菅原寺」と書かれています。

住宅街の路地を走って、県道30号線に出て東へと走り、ゴール地点のあらたえの湯到着です。疲れた体を温泉とサウナで癒して終了です。

今回のマラニック総距離は約17kmでした。見どころ満載で、3時間ちょっとかかりました。

ルートはこんな感じです。もっと細い道を走っているので、実際のルートとは少々異なっています。

-1-120x68.jpg)