927年に編纂された延喜式神名帳に「阿波国 美馬郡 天椅立神社」と記された神社があります。延喜式神名帳に記された神社は、当時そこに確実に存在し、国から幣帛を受けていた格式のある神社のことです。

延喜式神名帳に記された神社を延喜式内社と呼びますが、1000年以上も前に編纂された書物なので、その場所がどこなのかわからない神社が数多くあります。

「式内社の研究」のなかで、志賀剛氏は、阿波国の式内社46社のうち、社名が地名によるものは6社しかなく、残りの40社が神名によるものとなっていることに驚き、それが論社(候補)の多い理由だと述べています。

天椅立神社にいたっては、場所はもちろん、その読み方さえも確実にはわかっていません。延喜式神名帳でも「あめのはしだて」と読んだり、「あめのよりたて」と読んだりしている写本があります。

天椅立神社の論者は2社あります。その2社を訪ねてみましたので、どちらが延喜式神名帳に記された天椅立神社なのか推理してみてください。

天椅立神社(あまのはしだてじんじゃ)

東みよし町昼間字宮内にある天椅立神社(あまのはしだてじんじゃ)です。

天椅立神社のある字名が宮内というだけあって、古くから「昼間の大宮」として、多くの氏子をもつ神社でした。

寛保3年改神社帳(1743年)には、「羽津大明神(はづだいみょうじん)」と記されており、明治3年に古称に従って「天椅立神社」と改称したことが徳島県神社誌に記されています。

ただ、志賀剛氏は、「羽津」は「羽肆(はし)」の誤りで、「肆」の字の草書を「津」としてしまったために、もともとは「羽肆大明神」即ち「椅大明神」であると述べています。

天椅立神社の祭神は、伊邪那岐命と伊邪那美命です。

天椅立というと、京都府にある日本三景の一つ「天橋立」が有名です。丹後国風土記の逸文に、伊邪那岐命が天と地を行き来するために架けた梯子が倒れて天椅立と呼ぶようになったと記されています。

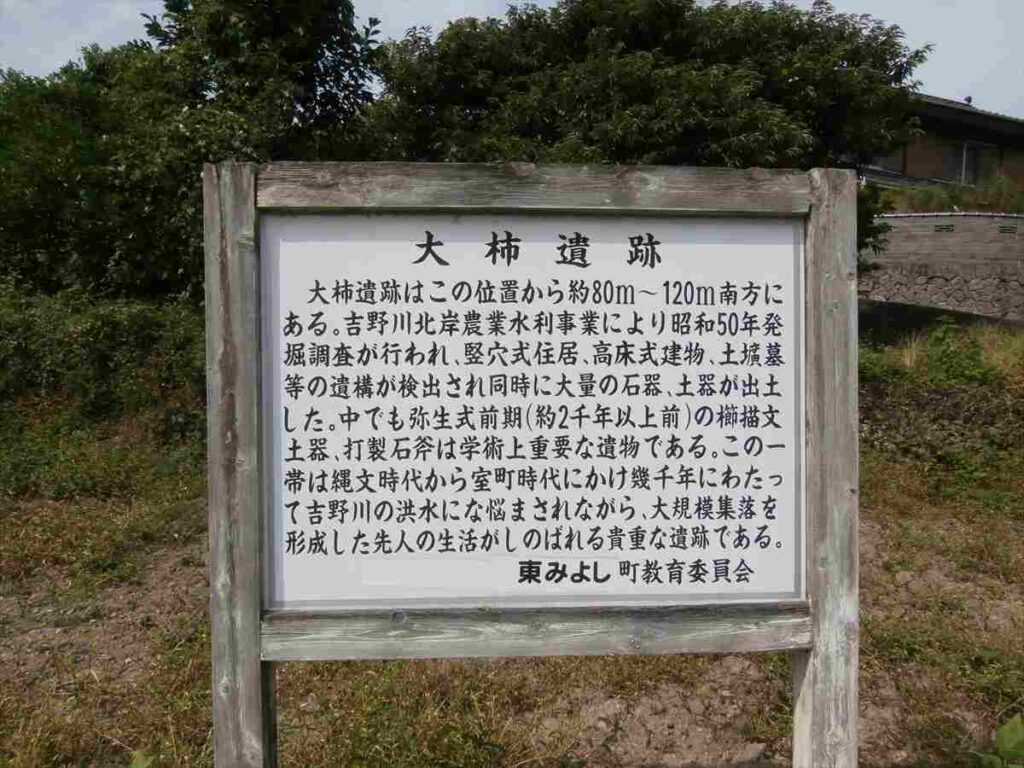

天椅立神社の近くには、弥生時代から古墳時代にかけての集落跡である京伝遺跡や縄文時代から中世まで大規模集落跡の大柿遺跡があります。

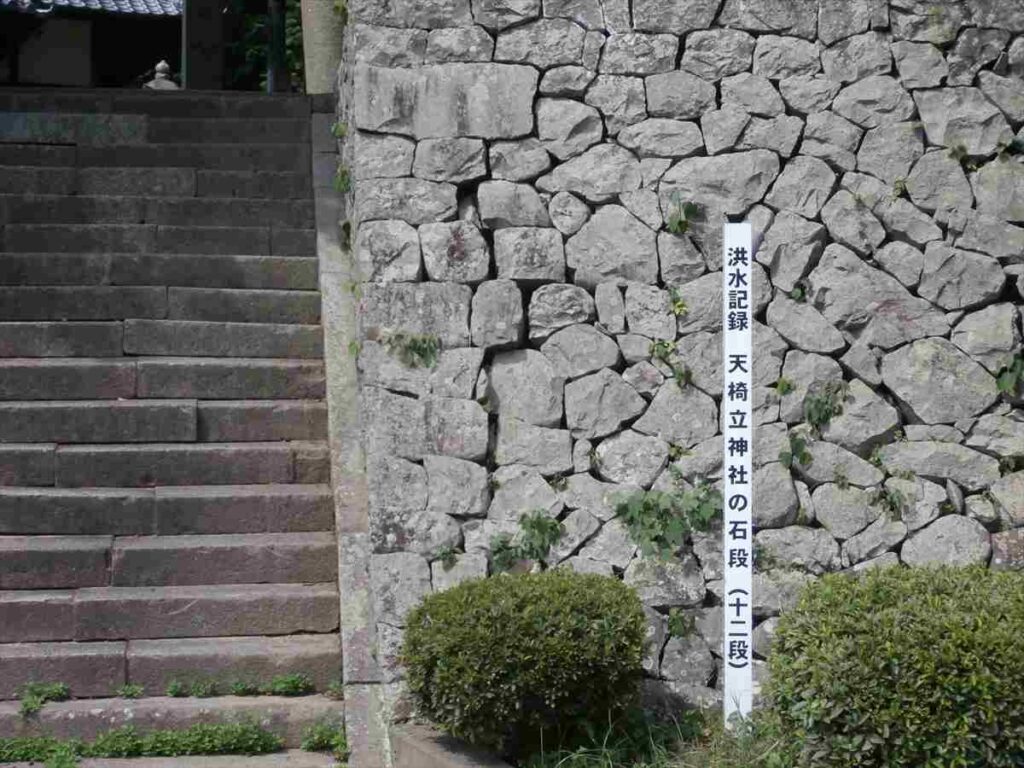

船戸という地名が残っていることから、対岸へわたる要津に天椅立神社は立っていたと考えられます。志賀剛氏は、天椅立神社から吉野川を見ると、京都の天橋立のように、細長く砂州が対岸まで伸びていたのではないかと推察しています。

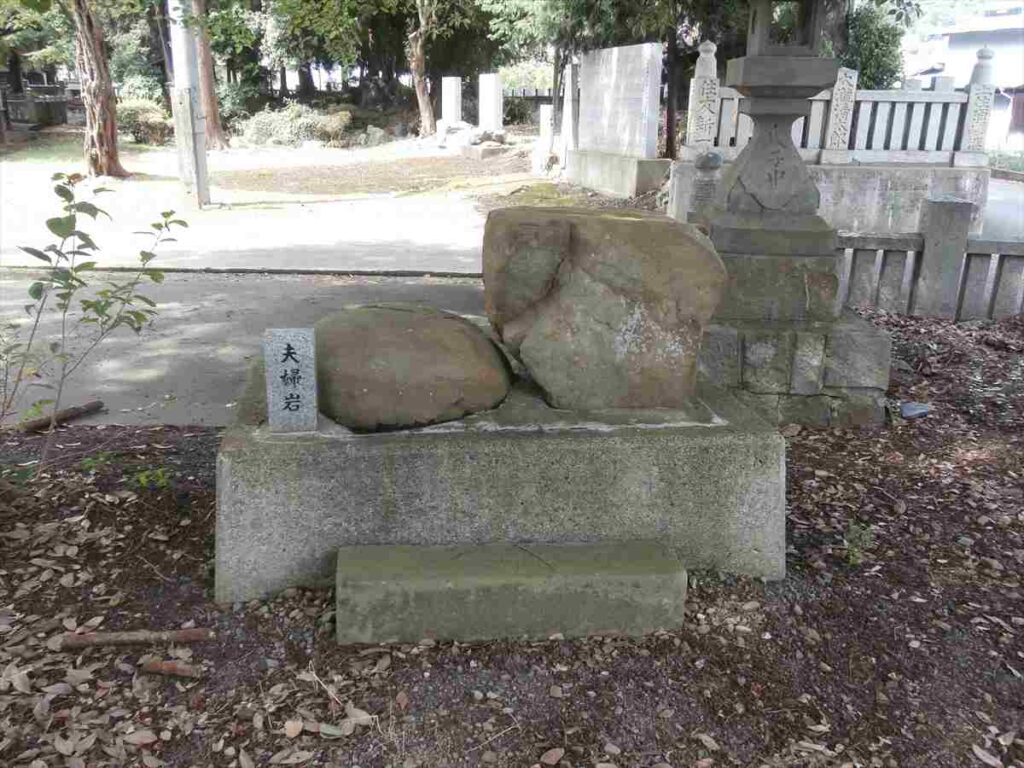

境内のあちこちに謎の石が転がっています。

その中に「夫婦岩」と記された大小2つの石があります。今は廃寺となってしまいましたが、天椅立神社の隣に立法寺というお寺がありました。そこのお寺の若いお坊さんが近所の娘と恋に落ちましたが、一緒になれないことを悲しんで2つの石の近くで心中をしたそうです。それ以来、2つの石を夫婦石といって、他所へは動かさずに田んぼの真ん中に残されていましたが、天椅立神社の境内に移されたそうです。

天戸八坂神社(あまとやさかじんじゃ)

東みよし町昼間字光明寺に天戸八坂神社があります。もともとは天戸神社でしたが、昭和31年に八坂神社を合祀して、天戸八坂神社となりました。

「阿波志」「阿府志」「阿波国式社略考」などは、雨戸祠と呼ばれていた天戸神社が延喜式内社の天椅立神社であるとしています。

祭神は、高皇産霊神、豊磐間戸神(とよいわまと)櫛磐間戸神(くしいわまと)、素戔嗚命です。

豊磐間戸神、櫛磐間戸神は、古事記では、天石門別神の別名で御門の神とされています。また、古語拾遺は、天照大神の新殿を守る神で、天太玉命の子としています。天太玉命は忌部氏の祖です。そして、忌部氏が主導していたのがこの2神と関わりのある御門祭という祭事です。

豊磐間戸神、櫛磐間戸神は、天岩戸の神話にかかわりのある神だから社名が天戸神社となったと考えられます。

また、「とよいわまと」「くしいわまと」、さらに「あまのいわとわけ」という神名が訛って「あまと」となったのかもしれません。

天椅立とはあまり関係の内容なような気もしますが、天石門別神は、古事記の天降りのところで登場しますから、天椅立が天と地を結ぶ梯子とすれば関係がなくもありません。

なぜ、この地に天椅立神社が祀られたのか?

「国生み神話と淡路の海人の習俗」のなかで、坂江渉氏は、伊邪那岐神と伊邪那美神がオノコロ島で「天の御柱」を立てたという神話は、その後、砂州の上で柱を立てる「ハシタテ」の神事があったことを示していると述べています。

「ハシタテ」の神事は、伊邪那岐命と伊邪那美命の依代としてその来臨を仰ぐ神事として行われ、それを行ったのは、海部氏や安曇氏ら海人族であるとしています。

京都府の天橋立の近くには、籠(この)神社があり、海人族である海部氏が祭祀を担ってきました。

天椅立神社や天戸八坂神社のすぐ南は吉野川で、地図で見ると川中に多くの砂州が存在します。古代の人々がここで「ハシタテ」神事を行っていたのかもしれません。

一方で、柳田國男氏は「地名の研究」のなかで、京都の天橋立の地名について、「ハシダテは梯子を立てたような険しい岩山をいう」として、籠神社の背後の成相山の岩場がそれに相当するとしています。

実は、天椅立神社や天戸八坂神社の近くに、箸蔵(はしくら)山という標高718.9mの山があります。平安時代から山岳信仰の修行の場として伝えられて、現在は空海の開基とされる箸蔵寺があります。

柳田國男氏が述べている京都の天橋立と同じ風景が阿波の地にもあるのです。しかも、天椅立神社と箸蔵山ですから、古代に「ハシタテ」の神事がこの地で行われていたのです。

そう考えると、この地に延喜式内社の天椅立神社が存在しているのには、何の謎も不思議もないわけです。

まとめ

さて、天椅立神社と天戸八坂神社のどちらが延喜式内社の天椅立神社だと思いますか?

私は、今回の登場人物からこんな妄想をしてみました。

おそらく、箸墓山は神の依代として神事が行われていたと考えられ、そしてその神事は、国生み伝説をもとにした「ハシタテ」神事だったと思われます。

箸蔵山に鎮座する神様を守る御門の神様として、箸蔵山の麓の天戸神社に豊磐間戸神・櫛磐間戸神が祀られ、淡路の海から吉野川を遡ってこの地を開いた海人族がたどり着いた吉野川の砂州で「ハシタテ」神事が行われたのではないかと考えます。

つまり、「ハシタテ」の神事は、箸蔵山、天戸神社、天椅立神社を一体として行われていた神事であって、延喜式内社の天椅立神社は、その神事がもとになっていると考えるのです。

【参考文献】

★「式内社の研究」 志賀剛

★阿波学会研究紀要 郷土研究発表会紀要第39号 「三好町の伝説」

★徳島県神社誌

★播磨の国風土記と古代史研究「国生み神話と淡路の海人の習俗」坂江 渉

★現代語訳古語拾遺 菅田正昭