事代主神は、古事記では、大国主命の子と記され、国譲りの場面で登場します。

日本書紀では、初代神武天皇の皇后の媛蹈鞴五十鈴媛命(ひめたたらいすずひめ)の父と記されています。皇室ともかかわりの深い神様です。

927年に編纂された延喜式神名帳には、朝廷から幣帛を受ける重要な神社が記されており、それらの神社は、式内社と呼ばれています。事代主神を祀る式内社は、宮中に一座、大和国に二座、阿波国に二座あります。

宮中と大和国以外には、阿波国にしかないのです。国譲りの舞台であるはずの出雲国にもないのです。

また、阿波忌部氏の祖である天日鷲命の妹の天津羽羽命は、事代主神の妻だという説もあります。

事代主神は阿波と深い関係にある神様なのです。

徳島県鳴門市に、事代主神がこれでもかっていうほど祀られている地域があります。さすがにこれだけ高密度で存在していると、「何かあるのでは?」と思ってしまいます。

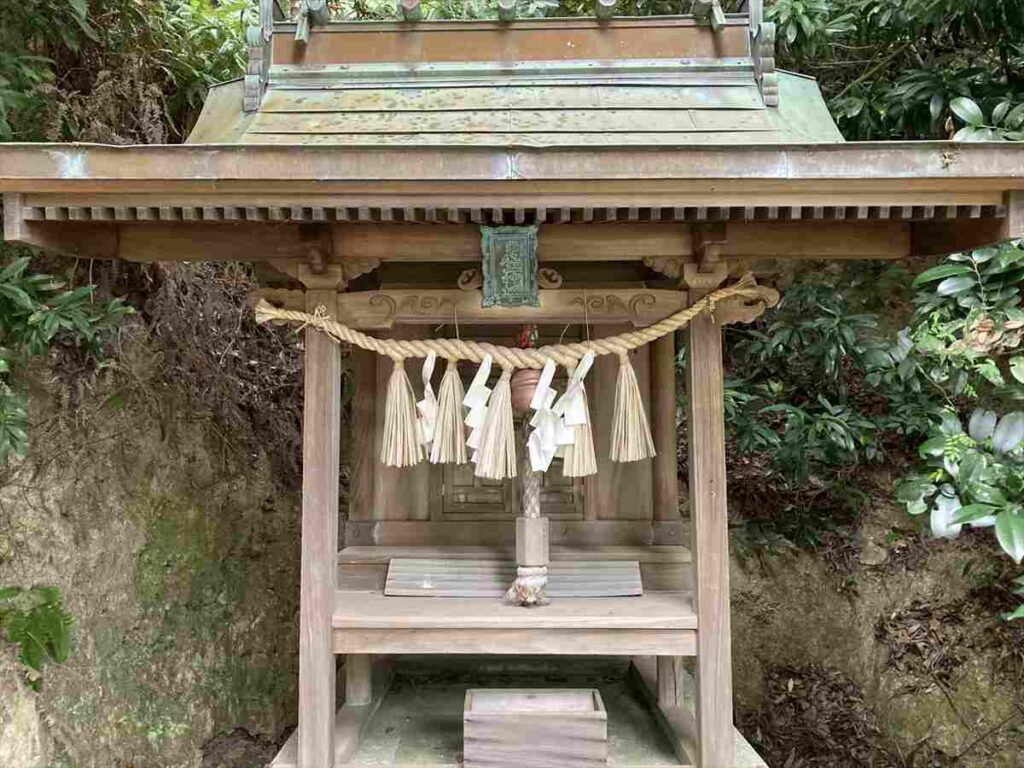

事代主神社(撫養町南浜)

撫養町南浜字蛭子前西149番地に、事代主神社があります。主祭神は、事代主神と大国主神です。徳島県神社誌によると、正保年間(1644年-1647年)の創建とされています。江戸時代の記録には、蛭子祠や恵美須社と記さており、当時は「えびす」と称していたようです。今でも、「えべっさん」として地元の人に親しまれています。旧撫養街道沿いに、銅製の立派な鳥居が建っています。

岩崎神社

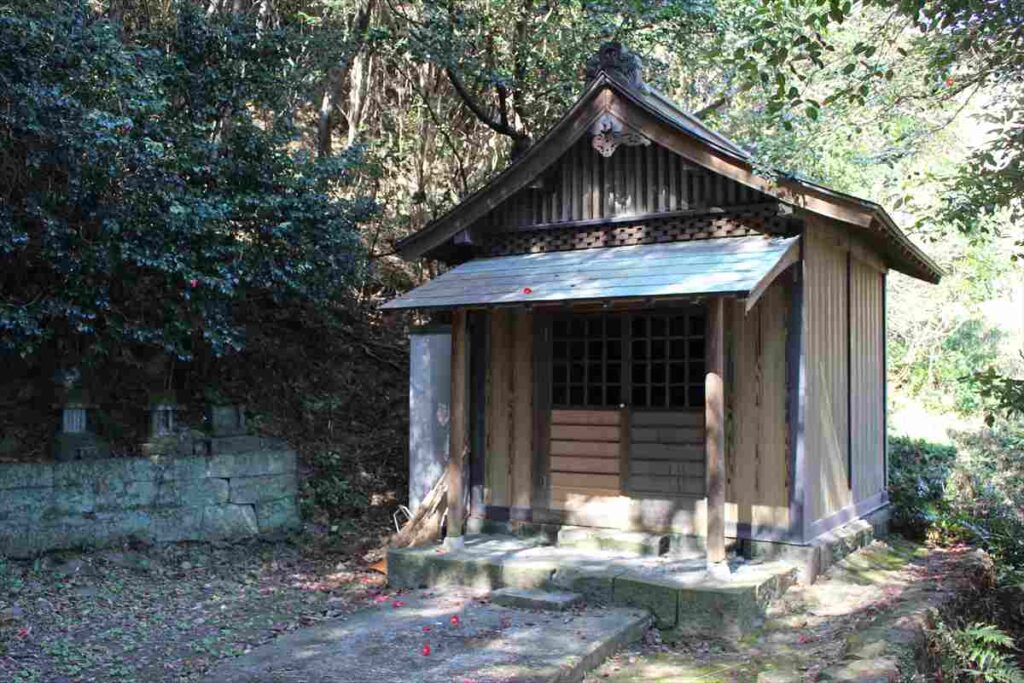

鳴門市撫養町斎田字岩崎147番地に、岩崎神社があり、事代主神を祀っています。寛保3年(1743年)の改神社帳には、「斎田村恵比須社(岩崎大明神)」と記されています。板野郡誌によると、「岩崎鼻波が激しく木津神浦(こつがみうら)より淡路に航海する船が困難なるをもって、航路の安全を祈るため事代主命を祝祭し、地名を社号とした。」とあり、当時はこの地が海に突き出た岬であったことがわかります。現在の岩崎神社は、小学校の裏山にあり、長い階段を登った所に社殿が建っています。

宇佐八幡神社

鳴門市撫養町黒崎字八幡130番地に宇佐八幡神社があります。宇佐八幡神社の主祭神は、応神天皇、仲哀天皇、神功皇后です。徳島県神社誌によると、もともとは八幡祠として西方の山麓にありましたが、慶長4年(1599年)蜂須賀家政の招きで播磨国から移住し塩田を開いた馬居七郎兵衛らの発願で、現在の地に遷し、同時に豊前国宇佐八幡宮の分霊を奉迎し合祀し、社号を宇佐八幡神社と改めたとあります。

宇佐八幡神社の境内末社に金毘羅神社恵比須神社があり、大国主命と事代主神が祀られています。

塩釜神社

鳴門市撫養町黒崎字清水172番地に塩釜神社があります。主祭神は、塩土翁命(しおつちおじのみこと)です。境内にある由緒によると、播磨国から移住し塩田を開いた馬居七郎兵衛の後代の馬居左右衛門が、明暦3年(1657年)奥州松島の鹽竈大明神(しおがまだいみょういじん)を製塩業の守護神として勧請したとされています。

階段を登って少し山に入ったところに塩釜神社の社殿が建っているのですが、その登り口に、塩釡神社遥拝所と記された建物があって、その入口には、「山上大権現御鎮座所」「事代主神御鎮座所」という木札があります。

不思議なことに、塩釜神社遥拝所と記されているのですが、塩釜神社の本殿は、歩いて2,3分のところにあります。遥拝するほどの距離でもないのです。もしかすると、塩釜神社も宇佐八幡神社と同じように、もともと山上近くにあった神社を慶長年間に麓に遷してそこに別の神様を勧請したのかもしれません。事代主神とともに祀られている山上大権現なる神様が誰を指すのかわかりませんが、山上でもないところに鎮座しているのも謎です。

桑島八幡神社

鳴門市撫養町大桑島字与三左谷に桑島八幡神社があります。隣に小学校があるのですぐにわかります。桑島八幡神社は、濘岩恵比寿神社のある高山の反対側の西山麓に位置しています。大きな神社で、桑島の中心に建っています。

徳島県神社誌によると、桑島八幡神社は、桑島で塩田開発が始まった慶長年間(1596年-1615年)の創建とされています。安永4年(1775年)に、桑島八幡神社が造営された際に、「村内を6組に分け、安芸の宮島にならって神社を中心に各組に事代主神を奉斎し『七蛭子』とした。今境内に祭る末社恵毘須神社と大桑島蛭子山の事代主神社・大桑島北の組の事代主神社・大桑島濘山の事代主神社・小桑島西の事代主神社・小桑島日向谷の事代主神社・小桑島前組恵毘須神社がそれである。」と記されています。

境内に祀る末社に恵比須神社があり、事代主神が祀られています。「桑島七蛭子」のひとつです。

濘岩恵比寿神社

鳴門市撫養町大桑島字濘岩に濘岩恵比寿神社があります。濘岩は「すべりいわ」と読みます。

大桑島の中心にある標高60.1mの高山の東山麓を濘岩と呼び、その前を濘岩浜といいます。その先が小鳴門海峡です。濘岩恵比寿神社は、地図に載っているものの非常にわかりにくいところにあります。鳥居にも社殿にも何も書かれていないので不安ですが、位置からして、おそらくここが濘岩恵比寿神社だと思われます。

濘岩恵比寿神社は「桑島七蛭子」の一社です。

事代主神社(小桑島日向谷)

鳴門市撫養町小桑島字日向谷に事代主神社があります。高山のすぐ東に東山という小山があり、その東山麓にある神社が事代主神社です。実は、以前訪れたときには、見落としていたのですが、今回、鳥居が新調されており、すぐにわかりました。今も大切にされているのがわかります。「桑島七蛭子」のうちの一社です。

事代主神社(小桑島前組)

東山には、7の事代主神社の反対側の鳴門市撫養町小桑島字前組にもう一つ事代主神社があります。この神社も地図には載っているのですが、場所がわかりません。東山のてっぺんに登ってみてもそれらしき神社はありませんでした。地図の示す場所を何度も行ったり来たりして、ようやく民家の奥に鳥居を見つけました。

社殿もあるようなのですが、神社へ続く道がありません。どこからどうアプローチしても行くことができません。どうやら民家の庭を通らなければ行けないようなので諦めました。「桑島七蛭子」のうちの一社です。

蛭子神社(小桑島西)

鳴門市撫養町小桑島字西に蛭子神社があります。7,8の事代主神社のある東山から北西に約300mほどのところです。

写真では、普通の小さな神社ですが、この神社、なかなかシュールな場所に建っています。神社自体は、用水路のすぐわきに建っていて、神社へ行くには、用水路に架かる小さな橋を渡ります。さらに鳥居のすぐ前に民家建っています。なぜこんなことになっているのかは謎です。「桑島七蛭子」のうちの一社です。

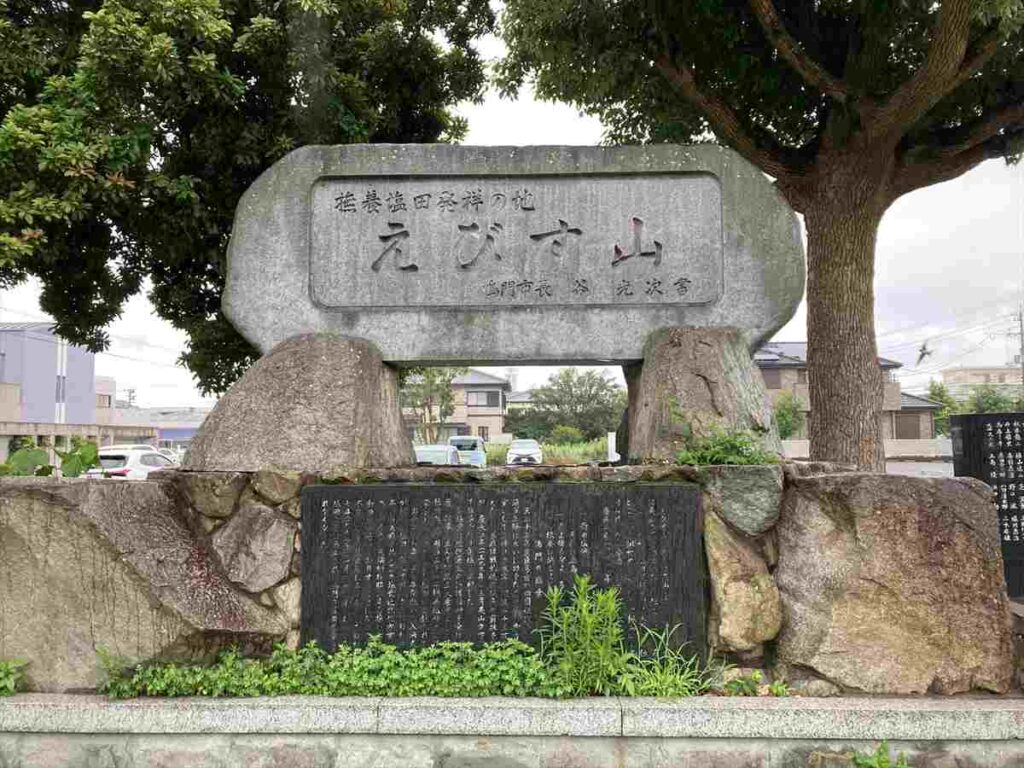

事代主神社(小桑島蛭子山)

9の蛭子神社からわずか200m。鳴門市撫養町大桑島字蛭子山にも事代主神社があります。この神社のある場所は、その名も蛭子山。現在は少し盛り上がったぐらいにしか見えませんが、標高10mほどの小山だったそうです。鳴門市立図書館のすぐ北にあります。「桑島七蛭子」のうちの一社です。

事代主神社のある蛭子山は「撫養塩田発祥の地」として知られています。

碑には、「えびす山は古くは夷山と書かれ、撫養塩田は夷山の下で始まったと伝えられている。ここに最初に塩田開発の鍬を入れたと伝うことから鍬初めの島、即ち「鍬初め(くわぞめ)」と名付けられ、今の桑島の語源となった。」と桑島の地名の由来となった塩田開発のことが記されています。

事代主神社(大桑島北之組)

桑島八幡神社の由緒に「桑島七蛭子」のことが書かれていましたが、そのうちの大桑島北の組の事代主神社がなかなか見つけられませんでした。最近になって、グーグールマップのストリートビューで鳥居がちらっと映っている場所があったので行ってみました。

大桑島北の組の事代主神社です。道路から鳥居までの道は、道幅1.5m程で約30m位の路地になっています。鳥居の奥に見える向こう側の道路からは、用水路があって神社に出入りできる道はありません。これでは、なかなか見つからないわけです。

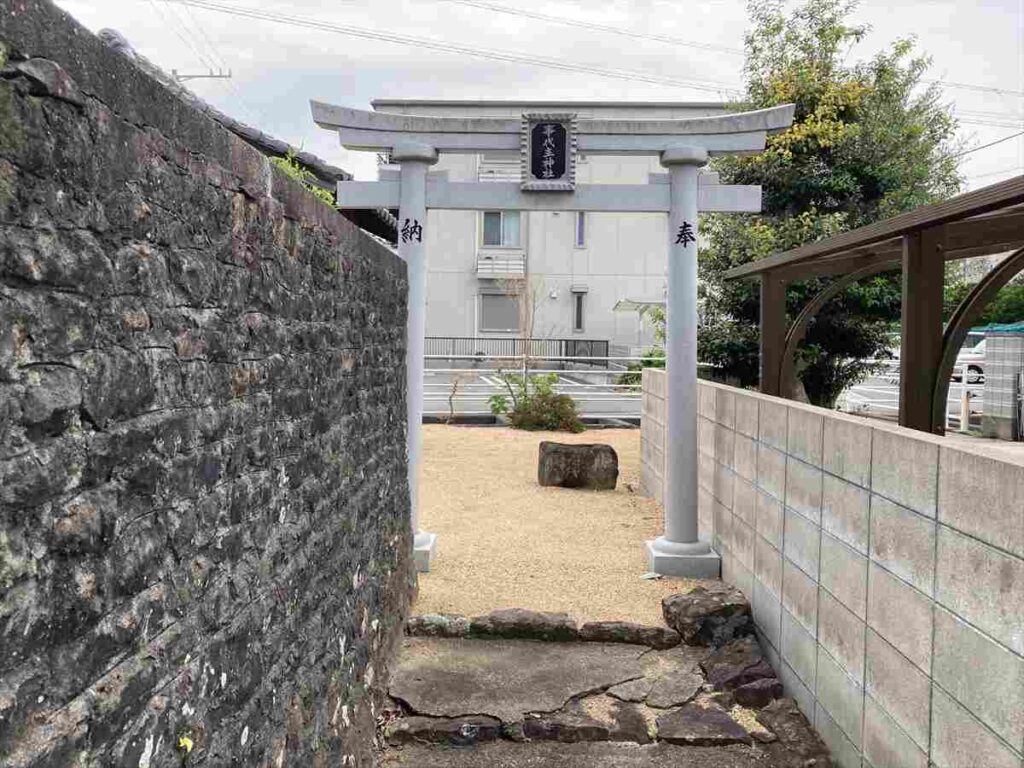

西宮神社

撫養川を挟んで、東側に、岡崎城かつての撫養城址のある妙見山があります。その北麓の鳴門市撫養町岡崎字二等道路に西宮神社があり、事代主神を主祭神としています。寛政7年(1795年)に編纂されたとされる鳴門辺集には、岡崎村にある西宮大明神は天正年間(1573年‐1592年)の開基で、江戸時代には、淡路島へ渡る船が出ており、150軒あまりが軒を連ね、阿波藩の表玄関として栄えていたと記されています。

階段を登って社殿のある所から北側の鳴門海峡を見ると、大毛島や淡路島がよく見えます。

寛保3年(1743年)の寛保御改神社帳には、慶長9年(1604年)の棟札に岡崎大明神とあるのを享保年中(1716年‐1735年)西宮と改称したことが記されています。

恵比須神社

妙見山の南山麓、岡崎城のすぐ下、鳴門市撫養町立岩字内田にも事代主神を祀る恵比須神社があります。

鳥居のすぐ左に神依岩と書かれた岩が地面から突き出ています。

まとめ

「えびす山」を中心とする半径1㎞の地域には、事代主神を祀る神社がなんと13社もあります。少し範囲を広げるさらにその数は増えます。これほどまでに事代主神が祀られているのはなぜでしょうか?

13社のうち7社は、桑島八幡神社由来の「桑島七蛭子」です。安芸の宮島に倣ったとされていますが、「宮島の七浦七えびす」の神社の祭神に事代主神はいません。

塩田開発の最初の地となった「蛭子山」ですが、元々は「夷山」と呼ばれていたそうです。桑島七蛭子の一社として事代主神が祀られたから「えびす山」とよばれるようになったのか、元々「夷山」と呼ばれていた地に事代主神が「桑島七蛭子」として祀られたのか、どちらかは定かではありませんが、私は、後者のような気がします。

「えびす神」は、海の神として古くから漁業の神様として祀られていきました。「夷」や「蝦夷」の字で表されることもあることから「異郷の地からやってくる神様」だという説もあります。海からの漂着物を「えびす神」として祀る風習もあり、流れ着いた死体のことを「えびす」と呼ぶ地域もあるそうです。

小鳴門海峡付近は、「阿波国風土記」に「牟夜戸(むやのと)」と記され、古代から海人族が活躍する海上交通の要所でした。

静岡県にある伊豆一宮の三島大社は、大山祇命(おおやまつみのみこと) 積羽八重事代主神(つみはやえことしろぬしのかみ)を祭神としています。伊豆諸島を開拓したのは、事代主神を奉斎する阿波の海人族ではないかと考えています。

-34-160x90.jpg)

この地域の塩田開発を行った播磨国や淡路島の人々は「鹽竈神社」や「宇佐八幡神社」から勧請を行って神社を創建していますが、地元の人々は、古くから奉斎していた事代主神を大切に祀り続けたと考えられます。