927年に編纂された延喜式神名帳には、朝廷より幣帛を受ける全国の神社2861社(3132座)が記されています。

阿波国には50座が存在し、その中に「阿波国 板野郡 宇志比古神社(うしひこのかみのやしろ)」と記された神社があります。

宇志比古神は、古事記にも日本書紀にも登場しない神様です。

また、宇志比古神社ではないかとされている神社は、現在2社あります。

今回は、二つの宇志比古神社を散策しながら、宇志比古神についていろいろ妄想してみました。

古墳の密集地に建つ宇志比古神社

鳴門市大麻町大谷に鎮座する宇志比古神社は、県道沿いに鳥居があり、「宇志比古神社」と記された大きな標柱が立っているのですぐにわかります。

約300m程の参道を行くと、突き当りに神門があり、小山を登った所に社殿があります。

拝殿後ろに、山の木々に覆われるようにして本殿があります。神社本殿は、1599年の建立とされ、現存する本殿としては県内最古の建築です。

宇志比古神社は、国の史跡にも指定されている鳴門板野古墳群のなかにあり、古墳の密集地帯に建てられています。

実は、宇志比古神社本殿も直径約30mの円墳の南端に建っています。

宇志比古神社の拝殿の東方30mほどのところに、昭和御大典記念碑があります。昭和51年に発行された鳴門市史には、「碑の前の広庭に竪穴式石室の底に敷かれていたバラス層が地表に露出している。長さが5.5m幅が1mで朱と酸化鉄がバラス層に入り交じっている。竪穴式石室に使用された緑色片岩片や直刀片、ヤリガンナの破片がみつかっている。銅鏡が出土したとも伝えられている。」と記されています。

しかし、それらしきものは見当たりませんでした。40年以上もたっているので、失われてしまったのでしょう。ただ、境内でうろうろしていると緑色片岩のかけらを見つけました。

緑色片岩はこの辺の自然石ではないために、どこからか持ち込まれたものであると思われます。もしかして、竪穴式石室のかけら・・・?

竪穴式石室に朱が施され、鏡と鉄剣とヤリガンナとなると、被葬者は、なかなかの有力者だったと考えられます。

宇志比古神社の西側にある東林院は、宇志比古神社の別当で神宮寺でした。その東林院の奥の墓地には、かつて20基近い古墳が存在していたそうです。

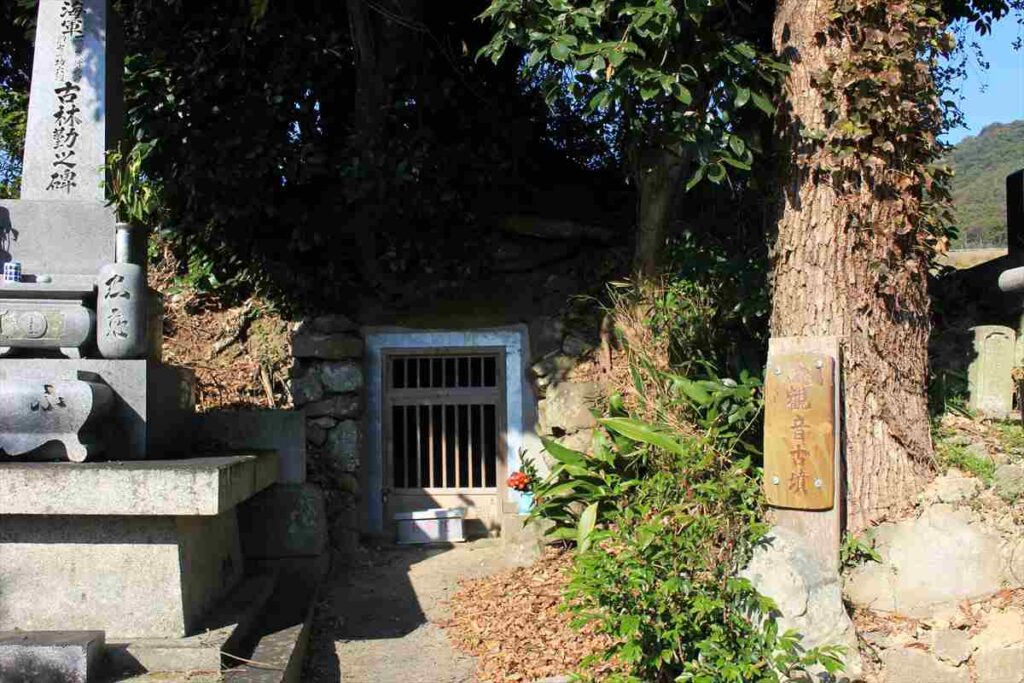

東林院には、東林院には横穴式石室を有する穴観音古墳があり、横穴式石室をみることができます。

この他にも、鳴門市史には、「宇志比古神社の本殿裏古墳から数m離れて、直径3mばかりの積石塚がある。」と書かれていましたが、真夏に草むらに入る勇気はありませんでした。

さらに、「宇志比古神社の境内から、西の忠魂碑の方に向かって50mほど歩くと新四国の登り口がある。その小高くなったところが大正時代に発見された古墳跡である。緑色片岩の箱形石棺で直刀と玉類が出土した。玉類の中に琥珀製の管玉があった。」と書かれています。

忠魂碑はありましたが、おそらくそれと思われる付近には、昭和9年建立の鐘撞き堂が建っていました。場所が違ったかな・・・?

横穴式石室をもつ穴観音古墳しか古墳は確認できませんでしたが、記録から見ると、宇志比古神社周辺には、積石塚・竪穴式石室・横穴式石室と4世紀頃から6世紀頃にわたる特徴をもつ古墳が存在していたことになります。

おそらく古墳の方が先にできていたでしょうから、古墳を築造した一族が宇志比古神を奉斎したと考えることができます。

宇志比古神社から東へ1kmほどのところに「大人(うし)」という地名があります。大人(うし)とは古代の領主や主人の尊称を指します。「宇志=大人」だったのではという推測もできるのです。

しかし、現在の宇志比古神社は、明治になって宇志比古神社と称するようになったと記録にあります。

江戸時代の「郡代寛保神社御改帳」によると、現在の宇志比古神社は、八幡宮と記されています。祭神も仁徳天皇、応神天皇、神功皇后で宇志比古神ではありません。

「鳴門市史」は、石清水八幡宮(京都府)の古文書から堀江荘の存在が明らかになり、同じく石清水八幡宮の荘園であった徳島市応神町中原には別宮八幡神社、小松島市立江町櫛渕には櫛渕八幡神社があることから、宇志比古神社も石清水八幡宮から勧請せられた可能性が極めて高いとしています。

1599年に建てられた神社本殿も、長宗我部元親の阿波侵攻で焼き払われた社殿を、武闘派といわれ阿波に入国した蜂須賀家政が、武運長久の「八幡大神」を崇敬して再興したのだと考えられます。

慶長年間(1596-1615)に豊臣秀頼が、石清水八幡宮の境内の建物を修復したり再建したりしていますから、蜂須賀家政もそれに倣ったのかもしれません。

なぜ、八幡宮から宇志比古神社と称するようになったかという理由も、明治の式内社調査の時に、宇志比古神社として届け出たとか、明治政府から宇志比古神社として奉斎するように通達があったとか、その経緯がうやむやになっているようです。

もうひとつの謎の宇志比古神社

宇志比古神社から約3km程西の大麻町板東に、宇志比古宇志比売神社があります。JR高徳線の線路沿い板東駅の東にあるのですが、これが非常にわかりにくいところにあります。道も狭いので、訪れるときには注意が必要です。

こちらの宇志比古宇志比売神社、平安時代に朝廷から幣帛を受けていたとは到底思えないほど質素です。

拝殿裏に本殿があり、二座祀られています。宇志比古神と宇志比売神の二座かと思いきや・・・。

大己貴命と少彦名命と書かれています。

宇志比古宇志比売神社の祭神が、なぜ、大己貴命と少彦名命になっているのでしょう。もはやこれは、謎でしかありません。

宇志比古宇志比売神社が立っている所の字名は「牛宮」といいます。おそらく、神社名がもとになっていると思われるので、宇志比古宇志比売神社は、「うしのみや」と呼ばれていたと呼ばれていたと推測できます。

宇志比古宇志比売神社の祭神については、昔から疑問に思われていたようで、明治6年の大麻比古神社摂社申出に対する考証において次のように記されています。

宇志宮両社牛彦牛姫と云 明細帳に大己貴少彦名と書たるいかが 又一説に牛彦は大己貴少彦名牛姫は素尊須佐良姫と云説あり是亦いかが 牛彦牛姫神にて可ならむ

続阿波国徴古雑抄 大麻彦神社伝来書上帳 より引用

つまり、宇志宮の祭神が大己貴命と少彦名命と書かれているけど、宇志宮の二つの社は、牛彦牛姫といわれているんだから、祭神は牛彦牛姫神でいいんじゃないの・・・というわけです。

明細帳とは、明治3年の明治政府による式内調査の際に提出した申出書の事です。

どうやら、宇志宮の祭神を大己貴命と少彦名命とし、前述の大麻町大谷にあった八幡宮の祭神を宇志比古神だと届けたらしいのです。

何やら怪しいですね。

謎の宇志比古神を追う!

宇志比古を古事記に登場する美知能宇斯王(みちのうしのきみ)ではないかとする説があります。

美知能宇志王は、開化天皇の皇子で日子坐王(ひこいますのみこ)の子であり、丹波道主命(たにはのみちぬしのみこと)と同一人物と考えられ、日本書紀では四道将軍として丹波に派遣されています。

「うしのきみ」の音からの推測だと思われますが、さすがに少々苦しいのではないかと思います。

それをいうなら、古事記に登場する邇芸速日命(にぎはやひのみこと)の子で、物部氏の祖とされる宇摩志麻遅命(うましまじのみこと)は、宇志比古神と同じ字が入っているのでありえないことはないと思います。これも相当苦しいですが・・・。

902年に作られたとされる田上郷戸籍には、物部子益という41歳の男性が「宇志祝部」をしていたと記されています。祝部とは神に奉祀する者のことであり、宇志比古神の祝部と解釈すると、宇志比古神を祀っていたのは物部氏ということになります。

大麻町坂東の宇志比古宇志比売神社が大麻比古神社の摂社となっています。大麻比古神社といえば、阿波忌部氏の祖神を祀る阿波国一宮です。阿波では忌部一族と物部一族の関係があちこちで匂っています。

何かと阿波との関係が深い物部氏がその祖神の宇摩志麻遅命を宇志比古神として祀ったとも妄想できるのです。

大麻比神社の摂社となっていることから、宇志比古神を大麻比古命の子の由布津主命(ゆふつぬしのみこと)とする説もあるようです。由布津主命の「ぬし」から「うし」への発想かなと思うのですが、由布津主命は、安房忌部氏の祖神というイメージが強くありますから、この説も少々無理があります。

やはり、名前の音がよく似ているとか文字の一部が同じというのは、かなり無理がある話なので、宇志比古神を奉斎していた一族について現実的に妄想してみました。

宇志比古神社のある大谷川扇状地や宇志比古宇志比売神社のある板東川扇状地には、かつて数多くの古墳が存在していたことが知られています。

古墳を造営した豪族の背景にあったのが、海上交通の要所を支配地域としていた経済力です。

「延喜式」によると、南海道の駅に「石隅」という港が記されており、宇志比古神社の南東約500mのJR大谷駅の南側の「石園(いその)」に比定されています。石園港は、昭和に入ってからも大谷瓦の京阪神への積出港として大型船が出入りしていました。

阿波への玄関口ともいえるこの地域をいち早く支配した一族が墓域としていたのが、3世紀頃の墳丘墓のある萩原墳墓群や天河別古墳群だったと考えられます。

阿波を開拓したのは、阿波忌部一族というのが一般的な説です。大麻比古神社のある大麻町も阿波忌部一族の痕跡が残る地域ですから、この説に倣うとすると・・・。

阿波忌部一族は、海上交通の要所である大麻町一帯をまず支配地域とし、その後、麻植郡へ進出して本拠地とします。

大麻町一帯に残った一族が・・・もしかすると、先に大麻町一帯を支配していて阿波忌部一族を迎えた一族が、その後この地域を支配するとともに、現在の宇志比古神社一帯を墓域としたとは考えられないでしょうか。

宇志比古神社一帯は、その地域の領主、つまり大人(うし)の古墳が造られ続けたところであり、その領主たちの総称として宇志比古神が奉斎されたと考えられるのです。

まとめ

妄想をまとめてみますと・・・。

延喜式神名帳に記された宇志比古神は、おそらく、この地域の人々が代々の領主の古墳に対して祀った阿波固有の神様で、現在の宇志比古神社付近に祀られていたと考えます。

朝廷から幣帛を受けるくらいの格式をもつ神社なので、延喜式神名帳ができた10世紀には、忌部一族か物部一族が奉斎していたのではないかと思われます。

その後、13世頃には、一帯の堀江荘が石清水八幡宮の荘園となり、宇志比古神社に石清水八幡宮が勧請され、八幡宮と称されるようになり、明治期に入って、式内調査の際に、宇志比古神社に改称されたというのはどうでしょう。